讲座丨单国霖:书画鉴定中争议与论辩之意义

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-30

导读:

原上海博物馆书画研究部主任单国霖近日在上海就《书画鉴定中争议与论辩之意义》一题与复旦大学出版社学术总监陈麦青进行了对话与讲座,他从书画鉴定的意义、书画鉴定的特殊属性、书画鉴定的发展方向等三个方面进行了阐述。此次讲座对话由上海芊荷艺术策划,

原上海博物馆书画研究部主任单国霖近日在上海就《书画鉴定中争议与论辩之意义》一题与复旦大学出版社学术总监陈麦青进行了对话与讲座,他从书画鉴定的意义、书画鉴定的特殊属性、书画鉴定的发展方向等三个方面进行了阐述。此次讲座对话由上海芊荷艺术策划,“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)特刊发此次讲座的单国霖先生发言。

单国霖

我今天讲的题目就是书画鉴定。书画鉴定是个很大的范围,我今天主要讲的就是书画鉴定的意义,第二就是讲书画鉴定的特殊属性,第三个就要讲一讲书画鉴定应该怎样向前发展,使它更进一步上升到更高的一个层面。

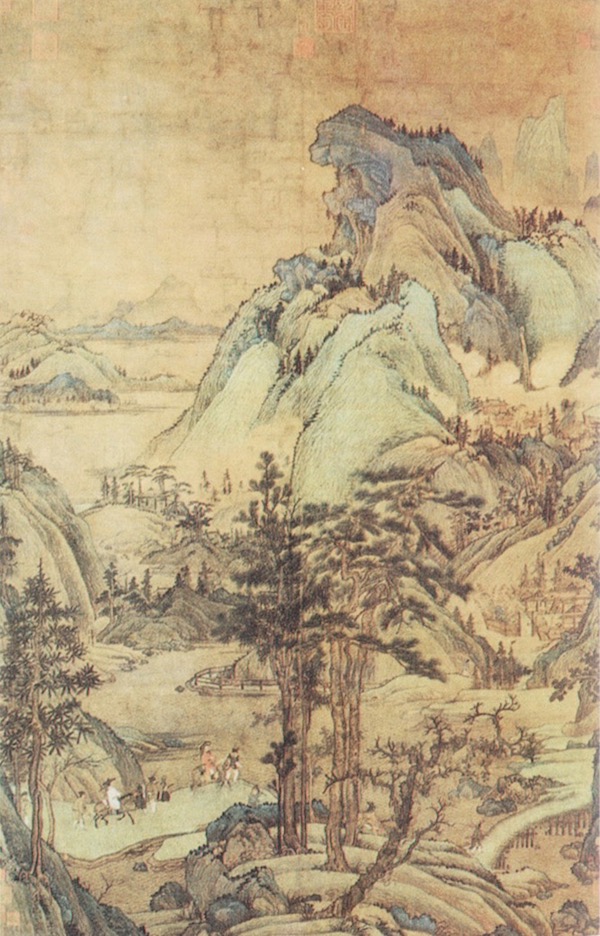

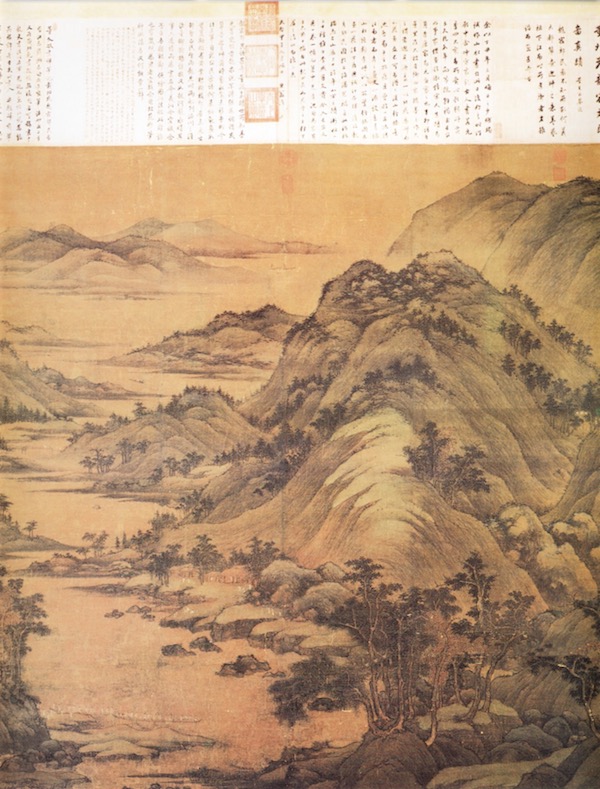

我先讲第一个问题,书画鉴定实际上是一项研究工作,而且它是书画研究的基础,也是书画收藏和书画流通交流第一个要点。为什么这么讲呢?无论是博物馆收藏也好,是私人收藏也好,他最关心的问题就是这个东西是真的还是假的。接下来就是价格问题,但是价格问题不属于我们书画鉴定的范围。书画鉴定,鉴定一些流传有序的书画大师的作品,确定它的真伪和时代,对美术史研究具有重要的意义,可成为时代或个性风格的标杆,甚至可能改变以往认识的美术史。那么下面我们就来看一看董源《溪岸图》。

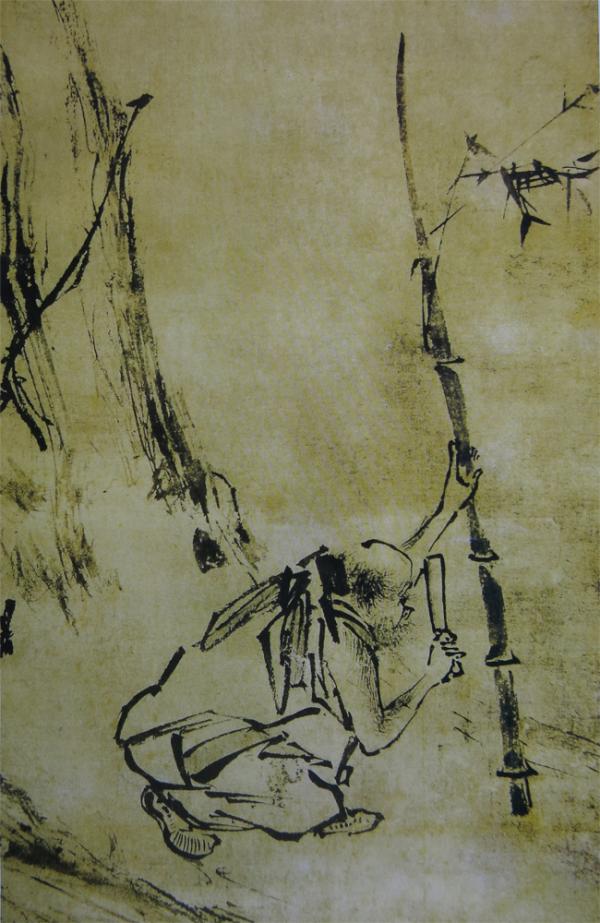

(传)董源《溪岸图》

董源《溪岸图》在上世纪四十年代曾经出现过。四十年代徐悲鸿在四川得到了这张画,然后他就邀请他的一些好朋友谢稚柳、张大千等人来看。张大千非常喜欢这张画,他就跟徐悲鸿商量这张画能不能让给他。徐悲鸿非常豪爽,说这张画你拿去拿吧。于是张大千拿走了《溪岸图》,而徐悲鸿要了张大千收藏的一张金农的,金农的和董源的价值不可同日而语,不同艺术家的作品相差很大。到了上世纪九十年代这张画又转让出去,辗转到了大都会博物馆,大都会博物馆将这张画展出后,在社会上引起了轩然大波。1998年12月,纽约召开了“中国画的真实性”国际学术研讨会,主要是关于《溪岸图》真假的争论。董源传世的作品主要有《潇湘图》、《夏景山口待渡图》、《夏山图》、《寒林重汀图》等。赴美参加研讨会的大陆学者有启功、傅熹年、单国强、单国霖等,美国有方闻、高居翰,台湾地区石守谦等多位国内外学者。会上分歧观点有3种意见:1.《溪岸图》为董源所画;(方闻等美国学者)2.《溪岸图》为五代北宋初的作品,不一定是董源的,但最为接近董源的早期风格,并不是一件伪作,国内学者多支持此观点。3.《溪岸图》为张大千伪造,高居翰和日本学者古原宏仲持此论。

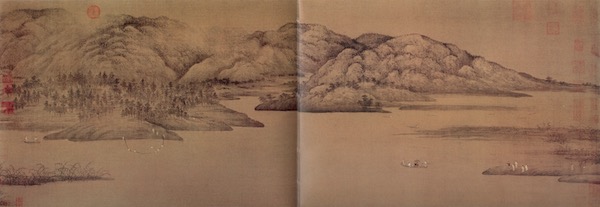

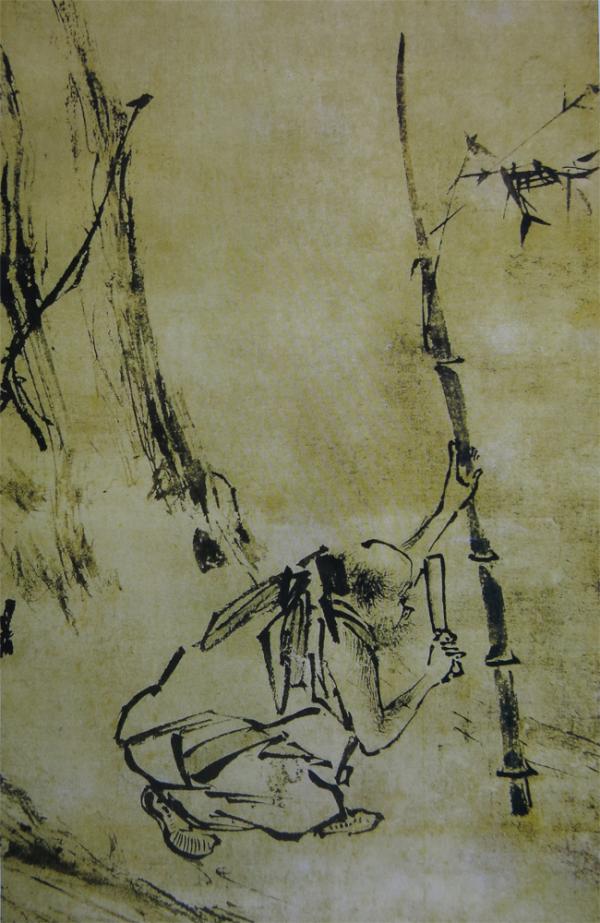

董源《潇湘图卷》

高居翰认为整个画面的形式含糊不清,他特别指出远处的溪流,它又像乡间小路,又像是溪流,而且远处的山和树木也是交织不清,水平线弯弯曲曲不断提高,他认为构图很不和谐,它的空间处理有很多矛盾,模棱两可,而张大千也偏爱于将远近景物用一种连绵不断、蜿蜒曲折的空白带相连,既可以理解为山路,也可以理解为溪流。

五代 董源《寒林重汀图》

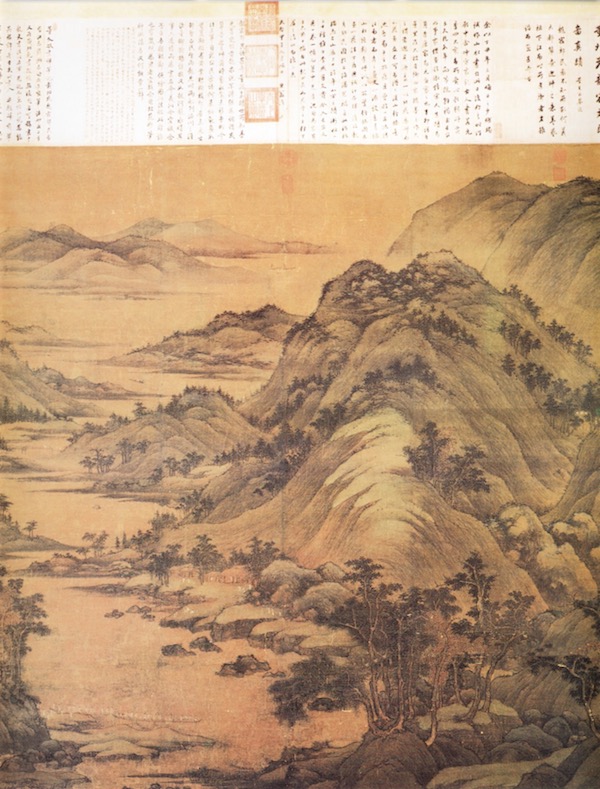

方闻认为,这种笔法是10世纪山水画的典型技法,当时水墨渲染法还有待于发展的新兴技法,在荆浩的《匡庐图》里并未出现真正的皴法,《溪岸图》中也没有明显采用《寒林重汀图》中的披麻皴法,而是采用擦染的技法与含混复杂的笔触以及分层渲染的方法,使得突兀的山石间自然而然求得了一种朦胧的格调。比如五代卫贤《高士图》同样用了分层渲染法和隐晦的擦染法描绘岩石形态,而不是明确表达其结构样式。所以方闻先生他的结论是作为一个唐到宋的过渡作品,《溪岸图》的处理形式由空间的事项结构上有明显的拼凑附加的成分,它的不成熟恰恰反映了时代的早。有专家就将《潇湘图》《夏景山口待渡图》、《夏山图》三张画比较认为是南宋的。至于传世董源的《洞天山堂图》技法不用讲大家都知道这种画法是和董源后期的风格不同,后期画法成熟了几成,一些专家认为这张是金代的,金代有很多画是仿董源的,而《寒林重汀图》的画法非常成熟,已经有了云雾飘渺的这种画法,这在早期作品中是没有的。再看这个《江堤晚景图》这种山弯弯曲曲的画法已经超越了郭熙的画法,这是张大千所收藏的。《龙宿郊民图》也是很成熟的披麻皴,这张画也比较晚,有人认为这是南宋甚至是元代的。

五代 董源 《江堤晚景图轴》

南唐 董 源 《溪岸图轴 》软X光片 破损痕迹

下面让我们来看南宋艳艳女史《花鸟草虫图卷》。2003年上海新世纪拍卖有限公司秋季拍卖会上,有一件署名”艳艳女史”的花鸟草虫卷,画风属于北宋末、南宋初的“宣和体”,图上有北宋内府“双龙”、“秘阁之印”、南宋“绍”“兴”等印玺,并有南宋末权相贾似道的“长”字印。同时骑缝有“吴兴倪渊”白文印、“倪伯玉印”等收藏印。

南宋艳艳女史《花鸟草虫图卷》

南宋 艳艳女史《花鸟草虫图卷》

南宋 艳艳女史《花鸟草虫图卷》

经查核,北宋末曾有一位画家任谊,河南洛阳人,画家宋迪之甥,曾任沣州通判,擅长山水画,他有一妾名艳艳女史,也善画山水和花鸟草虫。任谊后来在钟相、杨么农民军攻占沣州时战死,艳艳女史流亡不知去向,那是南宋初建炎年间的事。而此图卷的画风与南宋初李迪、林椿、马远等人的花鸟画画法极其相近,同为院体花鸟画风格体系。

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

她画的画法非常之工细,但是又不刻板,她画的石头是一种渲染画法,我们可以在宋徽宗的画上可以看到这种画法,而这些花卉的画法,这些白色的部分是留白,这些偏黄的部分是卷的本色,然后用白粉和其他颜色渲染,这种石头的画法和宋代的画法很相像。这种蝴蝶的画法也非常工细。

南宋 林椿 《海棠图》

这张画是林椿的《海棠图》,这些偏黄的部分是留白,再加上白色和胭脂色,这种画法我认为应该是南宋的,而且它是勾勒以后再染色,一层一层的染。

南宋 马远 《白蔷薇图》

我们看这张马远的《白蔷薇图》,这种淡黄就是留底的,再经过白色渲染,我们看上面的艳艳女史的画法,也有这种留白的地方,而且这个颜色也是一层一层染的,比较厚重,也不是那么轻薄。画风非常接近,因为她比这些人都要早,它这个蝴蝶的画风非常像这张《海棠蛱蝶图》。

南宋 海棠《蛱蝶图》

花鸟草虫图上钤印

花鸟草虫图上钤印

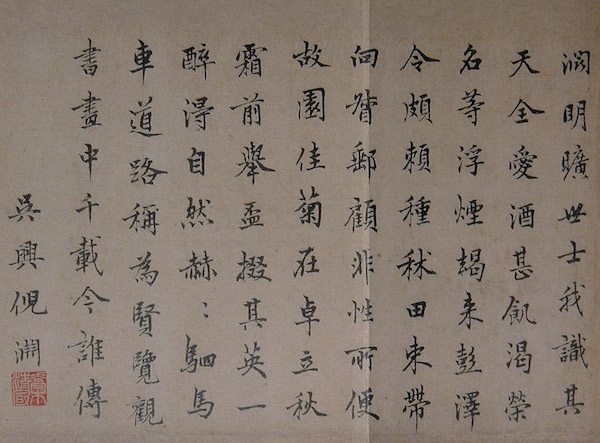

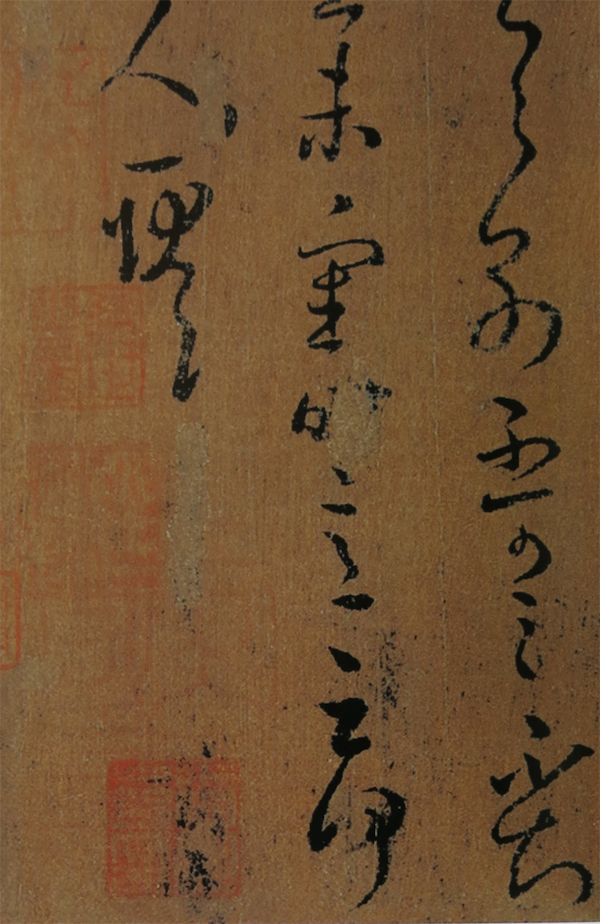

我们再介绍这个印章,这里边就是印章,比如宋内府的印章,这些都是假的,那么这些假的印章就造成了一些错觉,就认为这张画是后人作假的,加上北宋和南宋的宫廷印章来冒充,但是他们忽略了这里还有一枚“吴兴倪渊”印。我们考了一下,倪渊是1268到1345年,南宋末年元初人,他是浙江湖州人,字仲深,浙江湖州乌程人,从敖继翁学习《易经》和《三礼》,与赵孟頫为同门弟子。曾任当涂县主簿、富阳县尹等职。从印章风格和印色看,合乎宋元印特征。倪渊并有书迹可见,上博所藏赵孟頫《行书归去来兮辞卷》后即有倪渊题跋。此卷因宋内府和贾似道印俱伪,故为许多藏家所畏惧,在拍卖时竞拍者不多,我馆以250万价拍得,增加了一件南宋精品,并是孤品。我们注意一下古代造假的人要盖收藏印章一定是盖大收藏家的,或者是内府印章,所以他作了很多宣和年间名家的假,他怎么会想到作倪渊的印呢?造假的这个人他可能根本就不知道倪渊是谁。

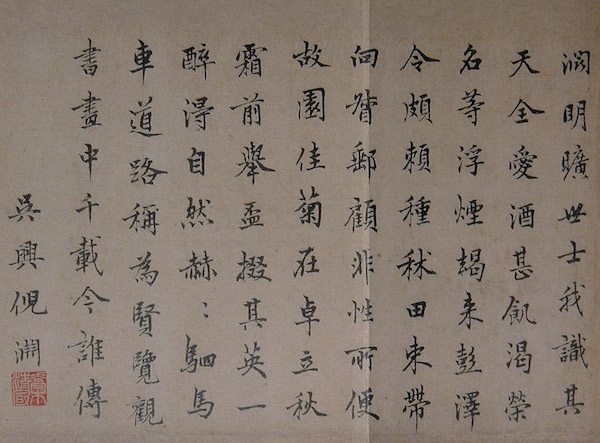

赵孟頫《行书归去来兮辞卷》后倪渊题跋

我说这个问题就是对一幅画的鉴定可以在画史上展现一个新的标杆,可以对整个绘画史的增加一种新的认识与新的看法。而艳艳女史就是一个典型,她创造了画画可以留白这个方法,并且弥补了美术史的空白。所以这个就是鉴定上的一个意义。

第二个问题我们来讲一讲鉴定的特殊属性。鉴定工作它是一个专门的学科,它有它的特殊性。启功先生认为:鉴定工作都有一定的模糊度,所以它的第一个属性就是模糊性。所以鉴定工作不能是绝对的,不能以真伪做结论。对于这点我是十分认同的。那么什么叫模糊性呢?就是对一件作品真跟伪的鉴定,不能是绝对的。这个我讲到二个属性,即目前的鉴定是凭你的经历、你的阅历,你可能在脑海里深深的形成了一些标本,脑子有个印象,你看到一些作品就可以与之进行比较。但是有一个问题就是你真的把这个人的所有作品都看齐了?把这个人所有风格都了解了吗?万一有例外呢?所以它是有局限性的,所以就个人的经验在论述上就有区别。只能做到一个大概的结论。你有七八分的把握就可以下结论了,百分之一百的把握那是很难做到的,除非你看到他画的。可是有些人不懂鉴定科学就会挑刺:你这张画怎么没有流传经过啊?你这张画元代以后谁收藏的?那个《溪岸图》明清时代谁藏的?这个叫找茬而不是科学方法。在流传过程很多信息都失去了,不可能找回来的,也许明清时期还有很多题跋、很多印章,但是不见了。单国强先生有一次跟傅申先生说我想写一篇文章,关于清明上河图收藏印章的一些考证。他考证了好多,但也有一些考不出来。傅先生认为这个鉴定工作没有什么全部考出来再下结论的,你能够考出个六七成已经不错了,你的前人都没有考出来,而你考出来了这就是你的成就,而且你可以进一步寻找证据去证明它的可靠性,有些证据也许一辈子都不会查出来。其实不是七八分才可以写,六七分也可以写。这个有什么好处呢?这样后人就可以在你的基础上进一步进行考证,那些你没考出来的后人都有机会考出来。所以鉴定都有一定的模糊度。

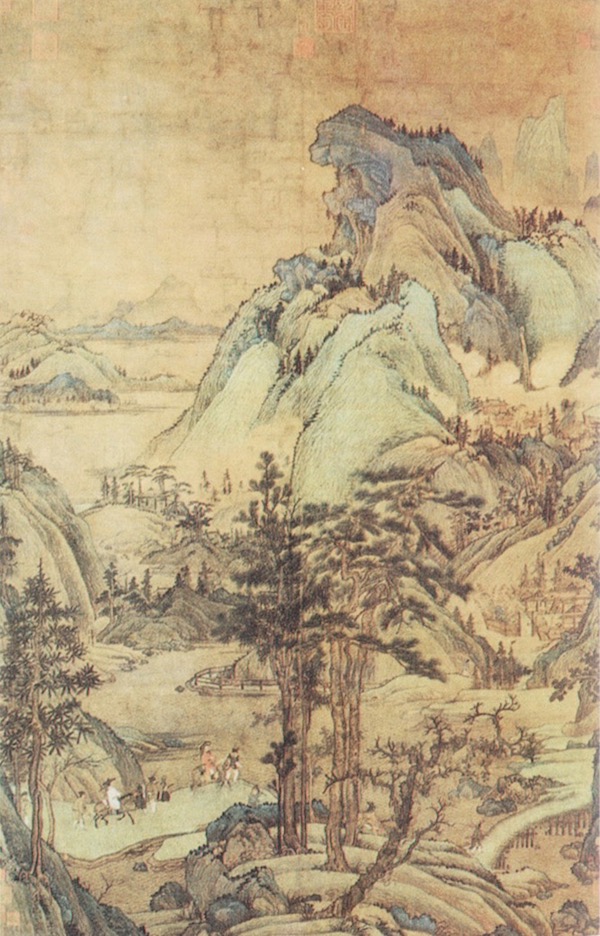

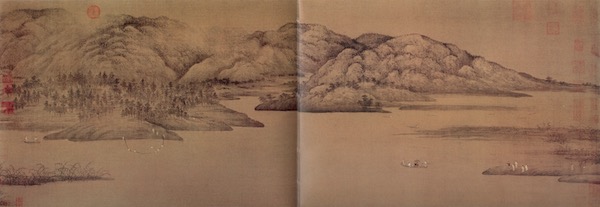

第二我来谈谈的它的相对性。并不是每件作品的鉴定都是绝对的,启功先生在一篇文章里就说了,求同存异、多闻阙疑。这个是科学的态度,是一切工作中不可免的,而且是应该允许的,你对这个作品存在不同的意见,求同存异,或者你还存在疑问没有解决,没关系把它放着,根据你现在的认识先做一个初步结论,以后再慢慢深入,以后再进一步肯定它或者否定它,只要你证据充分都是有效的。而且鉴定是不可能看一眼就一锤定音的,肯定是需要深入分析的。相对性在材料缺乏的情况下,如果这件作品最接近画史上记载的,那我们就暂时把它确定下来。比如美国纳尔逊博物馆有一件作品李成《晴峦萧寺图》,这张画的很好,跟很多同名的作品比较,它的画法显得更加原始。经过专家考证后在同类作品里是最接近李成画风的,我们就把它确定为李成的画风。这个是相对性。相对来讲它的证据最充分,符合特征最丰富的。

北宋 李成《 晴峦萧寺图》

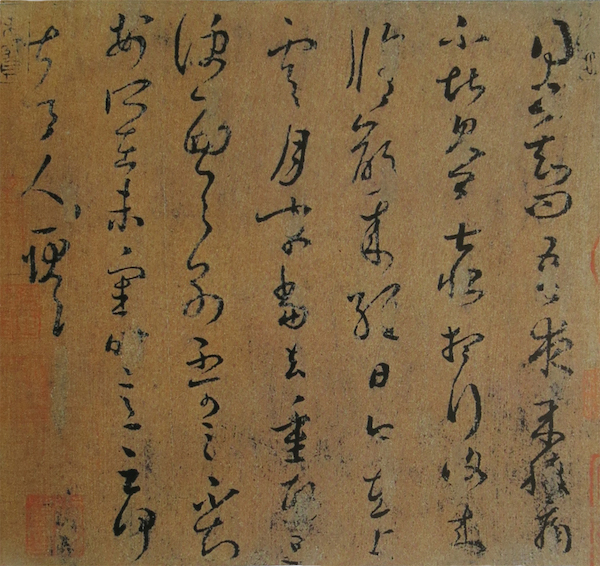

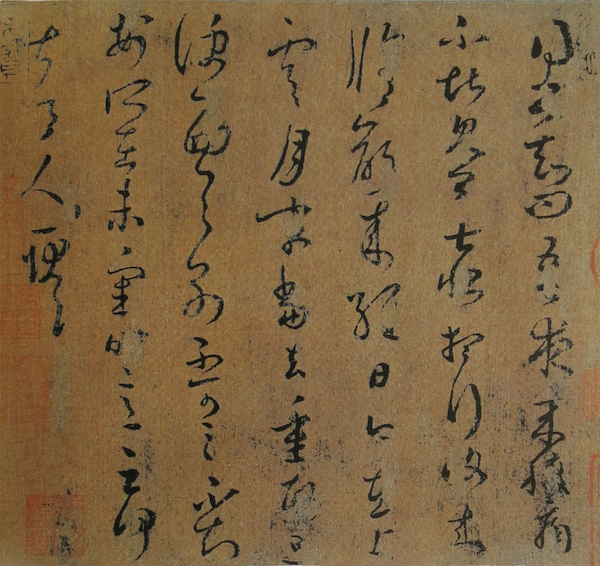

第三个我要讲的问题是伪好物。北宋米芾曾经将钟繇的《黄庭经》,他给一个评价是伪好物,为什么呢?钟繇的《黄庭经》已不存在。那么这些唐代的摹本,那就是下其迹一等的伪好物,通俗来讲就是假的好东西。2018年台北故宫博物院举办了一个特展,题目就叫“伪好物”。讲的有一个时间界限,从16世纪到18世纪苏州片及其影响,举的例子都是苏州片,他们认为这些中间就有不少伪好物。那我们一般来讲这个摹本发挥什么作用呢?它是分情况的,宋摹本它是对早期真迹的临摹,甚至对着描下来,一笔不差的摹一遍,它的目的不是为了作假,是为了保存。那时候没有复印机。王羲之的很多作品就是这样流传下来的。都是唐代宫廷里面的摹本,辽宁省博物馆里的《万岁通天帖》就是王家献给武则天,武则天让宫廷里面的画师临摹下来的,然后把原本还给王方庆。但到后来原本没了,却留下了临摹的。摹的非常之真实,这些标本十分相像,甚至可以取代真迹,因为真迹已经不存在了。另外一些摹本是画家学古代的名画,有些画水平也很高,因为他是画家嘛。这个宫廷里有很多画像,就有专门搞临摹的,他的工作就是复制。这些就是摹本,但是这些摹本有很高的价值。第三种它是为了营利,它摹或者仿甚至造,张大千并不这样,他可以凭空造一张出来,很多董源巨然的画都是他造出来的,我们可以看到张大千摹了一本八大的,与另外一本真迹非常之像,那是傅申给我们看的,简直都分不清。那么这个就是伪好物,这个摹本离原本时代越近,价值就越高。在这个展览会里有很多苏州片,这些苏州片有好的有差的,品质差异很大,其中好的无论是纹饰的繁复,物象描写的精微,点画的稳定优美都不失于原画家。明代嘉靖后期有一个叫王彪的,这个王彪仿文征明、沈周的画的画仿的非常之像,王彪自己的作品我看过,水平很高,画的比较内行。如果这个画家有他自己的一幅画也许是很明智的。但他有很多都是仿名家的,到了明代晚期,苏州造假就形成了一个中心。现在大家都称它为苏州片,在苏州片里也有好东西,有些我认为它不是苏州片,时代很早,但是它画的又是青绿山水或者这一类风格的都归拢到苏州片。展览里面有一张张择端的《清明易简图》图,是摹张择端的,这张画标为苏州片,我觉得它的时代要比苏州片早,画的很好。还有一本是台北故宫收藏的传张择端的《清明上河图》,前面有题词名东府同关,这张图我觉得不是苏州片。我写过一片文章,我认为它是明早期的摹本,画里出现了一个情节,就是河岸边出现了一个东西旱船,在陆地上行进,有人拉着的,上面坐了一个女的,这个情景恰好在《清明上河图》后面李东阳题跋中提到的,有这么一个事情,所以我认为这张图很可能是仇英摹的张择端《清明上河图》的母本,因为真正的《清明上河图》仇英是见不到的,所以他很可能见到的是《明上河图》的早期摹本。仇英的《清明上河图》的情节安排和东府同观的情节安排基本是一致的。所以他很可能临摹的是东府同观本,而他自己也以为临摹的是张择端的《清明上河图》。图上描绘的是明代苏州的社会风俗而不是北宋的。所以这些伪好物不但是艺术表现上有值得肯定的价值,而且它有历史价值。经过研究一些问题,我写了一篇文章就是《清明上河图探源》,我认为这两本可能是仇英创作《清明上河图》的母本,很多情节都一样,这是另外的话题。所以对这些摹本我们也要具体分析,所以一开始陈老师讲的不是真品也不一定是坏东西。不能一看到真的就是好东西,坏的就是伪劣品,不能这样讲。在摹本里面也会有好东西。早期的仿品历史价值很高。苏州片说实在的现在价值也很高,一般好的是几十万甚至上百万,这也是历史遗存的久。这是第二个问题。

下面我们来讲第三个问题:书画鉴定的科学方法。陶瓷的鉴定目前已经开辟出科学的鉴定方法,譬如陶瓷里有X光,镭射,还有最新的这些科技方法来鉴定它的年代,测定它的成分。青铜利用软x光拍摄,可以把里面的一些结构拍出来,包括里面的填片。这个就为他们的鉴定提供了科学的依据。书画鉴定怎么进行科学鉴定、科学分析,而且要无损的。陶瓷底下挖一点土问题也不大,书画你不能说挖一点那不行。现在难就难在书画要进行无损的科学的鉴定,这是一个难题。

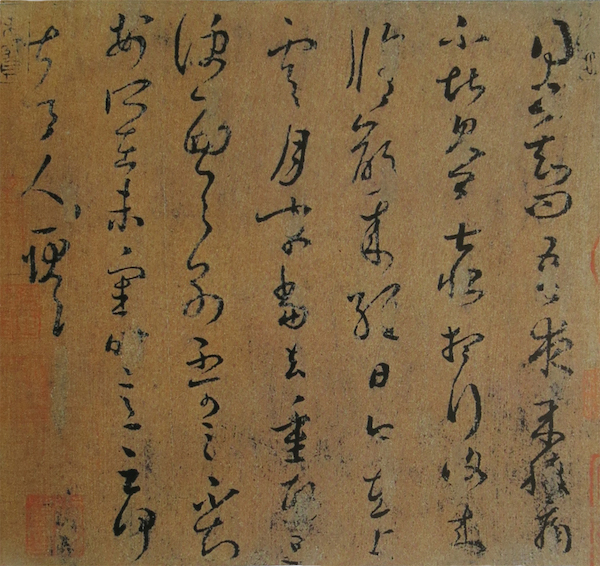

王羲之 《上虞帖》

王羲之《上虞帖 》(局部)

王羲之《上虞帖 》(局部)

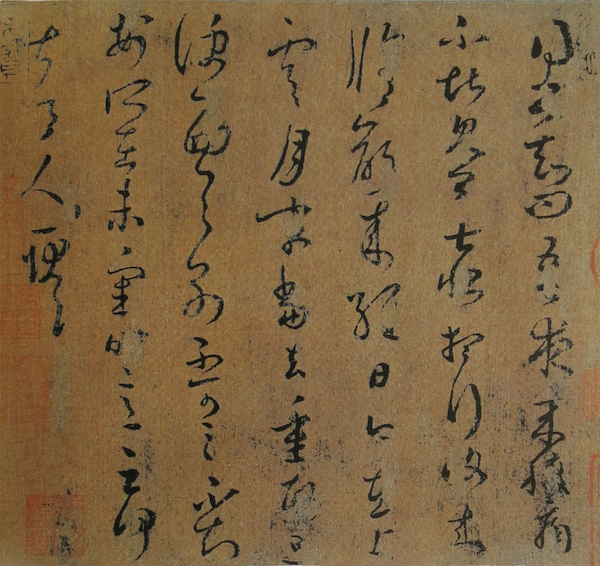

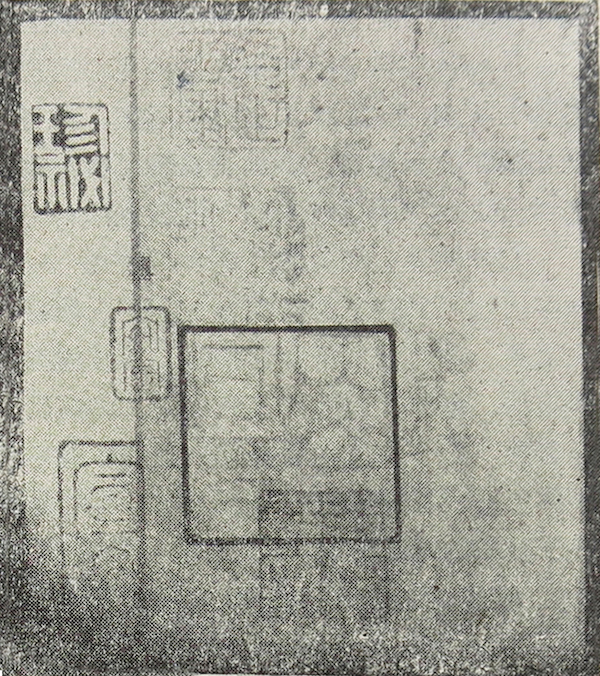

我们讲王羲之书法作品的鉴定。这是利用软X光技术来对这张画进行无损的鉴定。这张画发现的时候是万育仁在工艺品公司的仓库里捡的,工艺品公司光把他们认为好的给他鉴定。鉴定完了以后,旁边堆着一堆乱七八糟的书法,万育仁在里面翻翻看就发现了这张《上虞帖》,他发现这张《上虞帖》这个就是经验。首先不是发现他的字怎么样而是他发现这个东西是一个手卷,没有怎么装裱,轴头有很细的碧绿的翡翠,他就觉得这个东西早了,那手卷是宋代的裱法。他打开一看,暗暗的,一时也看不出什么,他便将这手卷带回去研究,到上海去请一些鉴定专家来看,他们将其与《浮化阁帖》刻本比较发现有些笔划不对,便认为这是宋摹本。研究了一段时间后,领导说拿去给谢稚柳先生看。谢先生细细的看,他说哎呦这个纸很旧,上面有宋徽宗的签字,他看这个印记觉得印泥很好,他又看左上角有黑墨印,这个印就是“集贤院御书印”,这是五代南唐中主的印,另外还看到一个印,这上面有一个红印,红印下面隐隐约约还有一个印,天气比较晴,看不清。他就说你明天再拿来,我对着阳光看。第二天钟银兰又把它拿去了,他对着阳光一看看到了三个字:内口同印。他突然想起来古代画史上曾经记载了一个印叫内合同印。这是南唐时候的印,而且史书记载凡是有集贤院御书印和内合同印两方印的此为金图书,是特别名贵的。他非常高兴,他说这方印就是内合同印,这个内合同印在书史上非常少见,这是唯一见到的。他就查了书,拿这个本子和过去的文字进行对比,他写了一篇文章叫《王羲之上虞帖》。文章发表之前,这本字就交给了沈之瑜馆长,沈馆长也是很讲究科学方法的,你别看他是个老先生,这位老先生比我们现在年纪轻的人思想都要前卫,他就让科学实验室的人用软X光把它拍摄出来。印出来后,这个同字看不清,“内合同印”四个字非常清晰,谢老就非常肯定这就是南唐宫廷里面收藏的,这个就是作为现代科技的运用,为帮助鉴定起了决定性的作用。这是利用软X光拍摄解决的一个大问题。这就说明我们可以利用科学的方法来为研究提供一个很有力的证据。

王羲之《 上虞帖》 “内合同印” 软X光片

第二就是纸张分析,这个纸张分析研究所和大学都在做。纸张分析有两种做法,一种比如你鉴定一些宋代、元代、明代的卷,纸不要扔掉,剪一点留下来可以作为标本,将来可以进行显微镜放大,逐层的分析。纸张分析可以通过分析它的纤维、它的纤维结构,形成一个系统。现在就有很多装裱师主张收藏古代的纸、宋代的纸、明代的纸等各种各样的纸张。

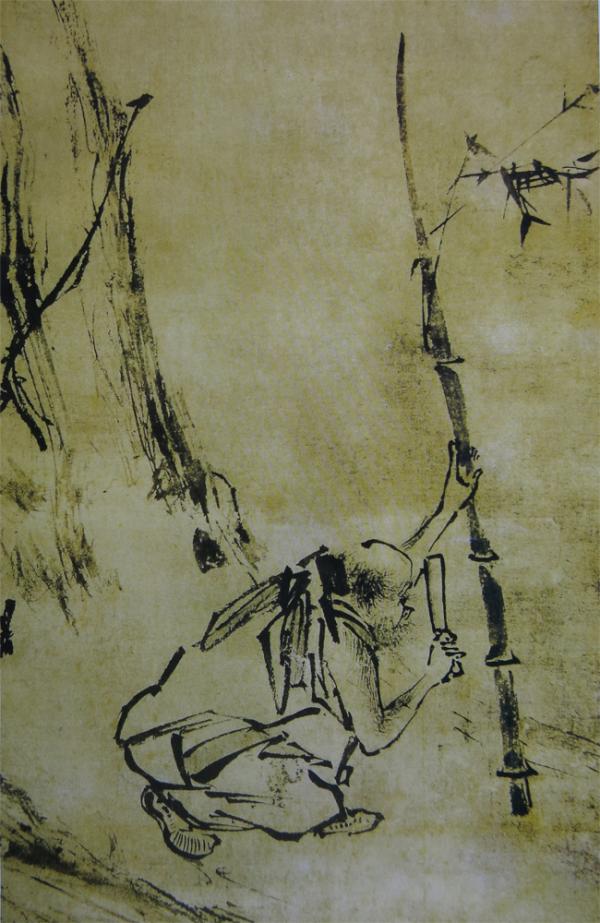

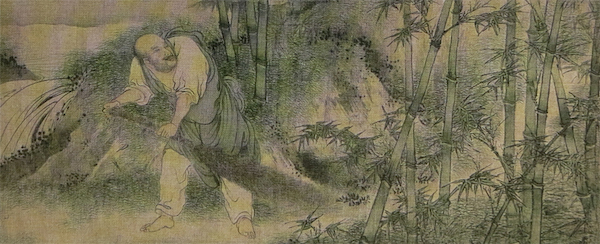

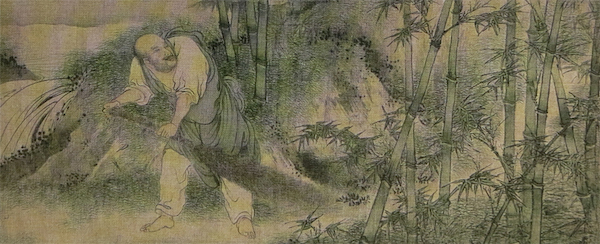

南宋 梁楷《补衲图轴》

南宋 梁楷《补衲图轴》

北京纸张研究所有一位先生她搞了很长时间的纸张研究,她将一点点的纸张样本用药水将它打烂再用显微镜去看,观察里面的成分,比如里面麻、桑皮、赭皮等成分是多少,另外观察里面的结构,是紧密的还是疏松的。她积累了一些标本,很有经验。科研实验室的人曾经请她来给我们讲课。在听课之前,我有一个北京的同学发现了《补衲图》,这张画他曾经拿给我看过。这张图跟《六祖斫竹图》非常像,从风格来看我认为这张是梁楷的,我取了一点点纸张的残片,我把给研究人员分析,她打碎后在显微镜下观察,从纸张结构来看这张画是南宋的,我把这消息告诉同学以后他高兴的不得了,他就把这张画确定下来了是梁楷的,写了一篇文章。这就是对美术史一个很好的辅助,梁楷的《八高僧》原来进入博物馆记载的是南宋的,六十年代把它重新装裱,扫去了面上的灰尘,将脏的东西都去掉了,发现了梁楷两个字,早期以为那画的是花草。早期画的落款都藏的十分隐蔽。这说明这张画被埋没了,经过装裱以后就把作者签款显示出来了,而且它这个款字跟东京国立博物馆梁楷《释迦出山图》的款字是一模一样,画法也一样,说明这个作品是他中年的作品。这个梁楷的作品画风变化很大。也就是对梁楷的作品我们比较全面了,早期白描工力全是李公麟的画法,这个就有根据了。所以画史不是瞎说的,是有根据的。

南宋 梁楷 《六祖斫竹图》

时代越久丢失的东西越多,有些信息不可能再回来了。但你不能因为信息的缺少你就把它否定。谢老曾经跟我说过,他说国霖啊,我们有些东西是有疑问的,但不要轻易的把它放到参考品里面去,一旦放到参考品里去打入了冷宫永世不得翻身,你再也不会去翻它。这些有争议的作品千万不要放掉,以后还可以拿出来再研究。研究专家们就说前人的东西不要轻易否定,轻易否定它就成了个冤案就从此埋没了。

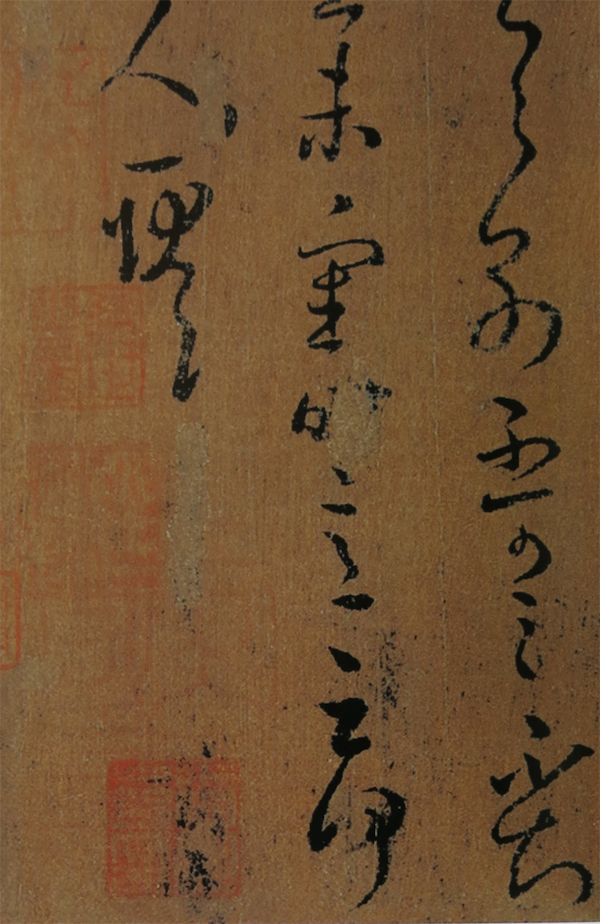

我向谢稚柳请教一个问题,我说苏东坡有一张《天际乌云帖》现在待研究,你看怎么安排比较好,他说这件作品确实有问题,但是苏东坡的《天际乌云帖》的真件已经没有了,这件作品也就非常重要,后来我就把它调出来看,这的确是很好的东西。

南宋 梁楷 《八高僧图卷》(局部)

南宋 梁楷 《八高僧图卷》(局部)

南宋 梁楷 《八高僧图卷》(局部)

科学研究方法第三个可以发展为充分利用电脑,现在我们可以拍清晰的照片、通过电脑放大,画的一些细节,一些画法都可以一目了然,还可以比对。一些印章、题跋都可以记录到信息库,利用一些集存的资料构成一个资料系统,这样就利于我们鉴定。杨新在1987年写过一篇文章就提出了一个远见:电脑是可以公为公用的,可以帮助任何一个鉴定家更加精确的判断。这个理想正在一步一步实现,现在已经有人把印章收集起来,集大成的,非常丰富。这个印章的名字,序号一查就可以查出来。

我在书画部的时候曾经有一个复旦大学的物理系博士,他说帮助我们做书画鉴定,我说好啊,开始我说拿不同时代的墨鉴定一下它的成分、它的构造。我给他一点汉代的墨、宋代的墨,他测试以后成分不一样。但是他说研究需要更多其他朝代的墨,我说我哪给你找那么多墨啊。还有一种办法就是拿画用激光打出墨来,我说那怎么行,我把所有画都拿到你那去打?那是不可能的。我想到印泥可以,我可以肯定一个画家一生用印泥不会超过十盒,也就是说一个画家用印泥是有限的,那我们把每个画家用的印泥都测出来,搞成一个系统,这样范围就小啦,这个墨呢一个画家一辈子有很多,这很难测,消耗大呀,而且测出来都不一样。我就问可不可以测印泥,他说可以是可以,但你这个画还是要拿到我这打啊,这又是个难题,他想了一个办法,他想测试猴年邮票标本,这个邮票当时很火,原版的更是不得了,我说你去集邮公司联系让他们提供你样本。第一版第一次印刷,第二次印刷,第三次印刷。第二版的、盗版的全部被他要来打了,打了以后发现即使第一版第一次印刷第二次印刷也不一样,每次印刷的油墨新色不可能完全一样,他就全部打出来了,写了洋洋洒洒一大本论文,我也看不懂。他找我说这些油墨的成分是完全不一样的,即使第一次印刷第二次印刷都有微小的差别,但也不完全一样。这就为油印产品的鉴定建立了样板,也给以后对书画上印泥、墨色的鉴定提供了有价值的案例。

最后,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,期待有志之士的创新。

单国霖

(传)董源《溪岸图》

董源《潇湘图卷》

五代 董源《寒林重汀图》

五代 董源 《江堤晚景图轴》

五代 董源 《龙宿郊民图卷》

还有一个我们就要看辅助因素了,刚才我们看的是主要因素,包括画法、书法、画面整体。溪岸图是双拼卷,它的卷的尺寸是长220.3厘米,宽109.2厘米。人们一致认为是标准的北宋绢,绢质很好,很细腻,现代的绢做不出这么细腻的。那么如果现代要做这么大的绢,质量是与宋代的无法比拟的。在北宋这种绢最长是60厘米,到了南宋才扩大到1米以上。但在北宋做出这么长的卷几乎是无法实现的。而且这张图我仔细看过,到了大都会也仔细看过,它中间有一条线,放大去看,它左边的绢和右边的绢的思路是接不上的。说明他可能是分两张绢画的,画好之后再拼凑在一起,又或者是先拼凑在一起后再开始画的。但还是第一种做法可能性比较大。图上有贾似道的印说明这个作品从南宋就开始收藏了。那么《溪岸图》基本形成了定论:它是董源的真迹。学者方元将董源的《溪岸图》与卫贤的《高士图》对比后发现非常相像,所以他认为这两张图正是宫廷里面的六条屏风的两条。这种意见我认为也很有道理。《溪岸图》的确定为董源画风确定了一个标杆,同时也为认识诠释董源画的研究提供了新的视角,提供了新的方向。

南唐 董 源 《溪岸图轴 》软X光片 破损痕迹

南宋艳艳女史《花鸟草虫图卷》

南宋 艳艳女史《花鸟草虫图卷》

南宋 艳艳女史《花鸟草虫图卷》

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

南宋 艳艳女史《 花鸟草虫图卷》 局部

南宋 林椿 《海棠图》

南宋 马远 《白蔷薇图》

南宋 海棠《蛱蝶图》

赵孟頫《行书归去来兮辞卷》后倪渊题跋

北宋 李成《 晴峦萧寺图》

王羲之 《上虞帖》

王羲之《 上虞帖》 “内合同印” 软X光片

南宋 梁楷 《六祖斫竹图》

南宋 梁楷 《八高僧图卷》(局部)

南宋 梁楷 《八高僧图卷》(局部)

责任编辑:admin

上一篇:艺术品基金

下一篇:没有了

下一篇:没有了

价值评估

最新资讯

热门排行