玩瓷器必看:瓷器老化痕迹鉴定119条

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-09-05

导读:

1、火石红:是指古瓷露胎处,显示红色,也有黄红色,紫红色,灰红色等.个别火石红严重者,也可从胎上爬上釉面一、二毫米。 又分出窑时便有的,称窑成火石红;出窑后逐渐形成的,称后天火石红。 现代仿者不象。 古时的窑成火石红,其当时的面貌,只能从现代瓷器上推知

60、紫宝光:是指唐宋青花瓷,出土后,没有慢慢地阴干,就乍见日照,此时就会出现一片金属闪亮般的紫光,不是局部,而是全瓷,迎日照处,展示时间约十分钟到半个小时后,逐渐消失。后人不知其故,而曰“紫宝光”。若现在再将唐宋青花瓷,泡在水中三五年,再拿出来日照,也可见紫宝光,但十分黯淡了,不强烈了。仿不出。

61、紫光:侧视唐宋元青花瓷可见到隐隐地紫光,因无金属的宝色宝气,故曰“紫光”。能现紫色光的青花料,自古就各贵,价倍于黄金。还不知目前能否找到类同古代的矿藏。

62、管体款:指官窑器上的题款字体与风格. 各时期的官窑题款, 都遵守一定的规矩, 体现特有的时代风格, 文字类的曰“官体款”. 但要注意的是, 即便同一帝号的, 因年度的不同, 也会有很大的差异. 目前, 学术界缺少一部官体款的年谱, 有待有志之士了。

63、官体纹:指官窑器上的纹式,各时期的官窑器上的纹式都有一定的格式、套路,甚至有图本,明显区别于民窑,也区别于前朝后代,曰“官体纹”。书画中有一个理:就是随心容易摹仿难。有资料表明,官窑工匠是细致分工的,同一图案文字,不知要书画多少遍了,胸有图文了,下笔如有神了。

64、泡青浆:鉴定北宋天青釉专用术语,该瓷浸在水中清洗,水会微显天青色,水变浊,如浆。与泡黄浆相关联。这是千年自然老化形成的特征,非人力所为,仿不出。这是判断古瓷的一个重要证据。

65、气泡坑:钧窑釉面气泡里的气,因高温跑出,继而缩釉,缩釉中央留下一个小坑,曰“气泡坑”。另,桔皮纹就是由若干个小小的气泡坑组成,与气泡眼有明显区别。

66、气泡眼:在窑里烧造时形成,泡里气跑出,而釉面不收缩,外呈圆形小口,内呈球形大洞,明显区别于:气泡坑、缩釉气眼、缩釉棕眼。古瓷的气泡眼、缩釉气眼、缩釉棕眼,其内是漆黑的,少部分是古铜色。

67、缩釉气眼:在窑里烧造时形成,气泡里的气跑出,继而釉面收缩。外呈圆形小口,内呈球状大洞,区别于气泡眼的是:外小口四周有明显的缩釉。古瓷的缩釉气眼内,漆黑,或在外口显冬瓜霜,或在外口显黄色小斑点,洞口大点的,可查到百年陈附迹。

68、破泡气眼:钧窑、花钧里常见。釉下大气泡,因历经千年腐蚀风化,气泡中心釉薄处,率先破裂。显示出球状洞眼,古瓷洞眼里漆黑,常有臭干黑集聚其内,或有百年陈附迹钻入。

69、缩釉洞眼:窑里烧成,胎中有易燃物,或有可气化的固体,遇火消失,继而釉面收缩,其内空洞无定形,内漆黑。与棕眼有明显区别:棕眼内是一派珊瑚石景象。

70、红胎:常用于永乐甜白釉,成化红胎瓷,明末德化瓷,即指胎体微发红。色深者则叫“宝石红”。唐宋青花瓷中也有红胎,唐前陶器中也有红胎。清末以来,红土稀少,故红胎瓷很少有人知。在清末民国时期,红胎瓷也被商家玩家藏家所看重。但卖不出高价,毕竟最终消费者是藏家兼学者,人数凤毛麟角,于今也是这个理。

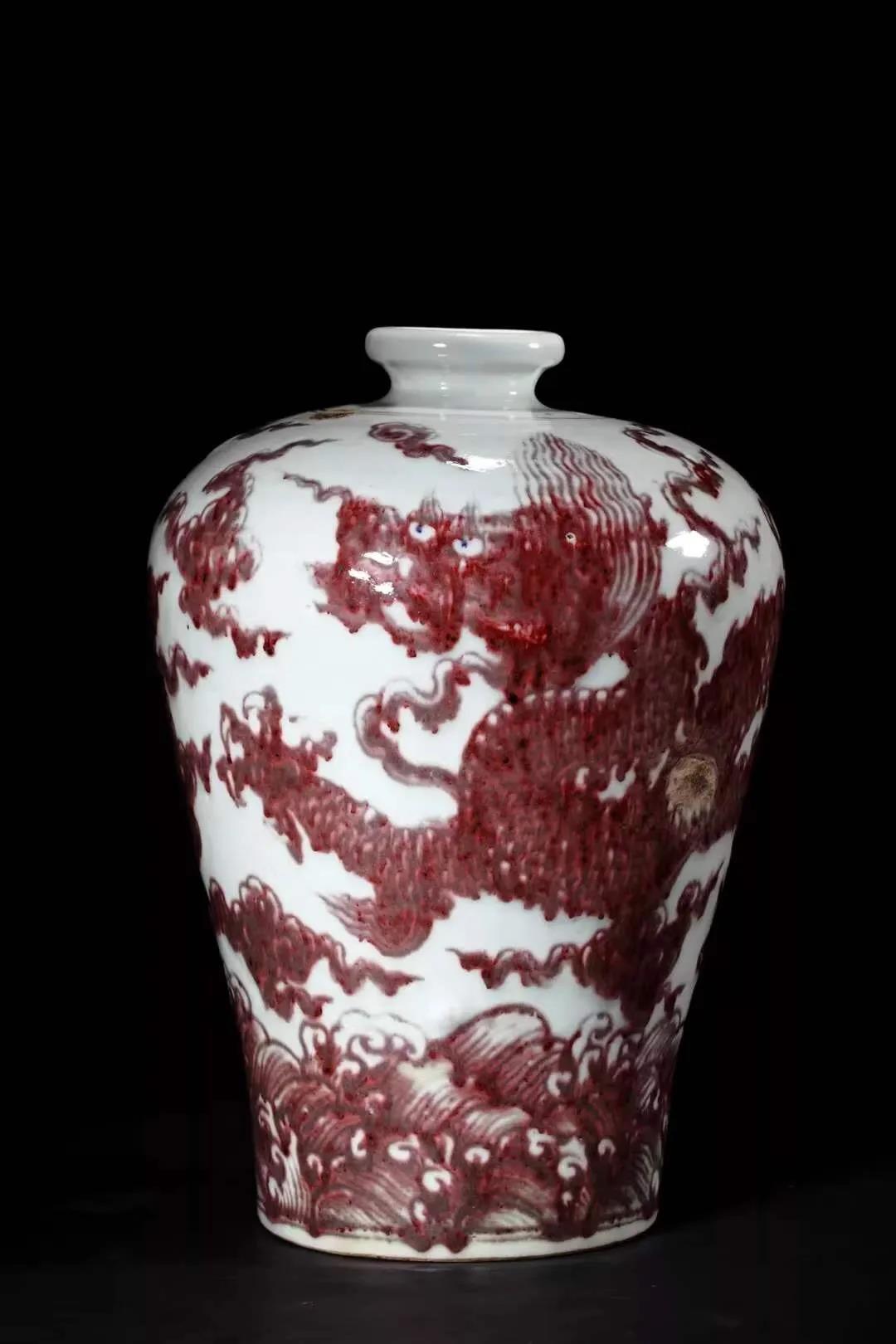

71、红云:红釉中,因色差而形成的红斑,有如六月的云彩,多姿多态,强光源下更明显。不是指飞铜现象,而是专指釉中物质相结合、相排斥的色差特征。色彩浓淡相间,也不明显。唐红,郎红也类似。至今未见能仿出一、二成古瓷风味的铜红釉瓷。注,红云是片状感,红卷云是线条感。

72、蓝云:与红云一个理。蓝色也。另外是:蓝釉下常会寻到银点、金点,这可能是与釉料的材质有关。有片状感。

73、回窑货:指有重新回窑加工过的迹象的古瓷。此类瓷,必有奇特精贵之处。常见的是:窑补。此类瓷,通常是成套的,其中有一、两件有明显的回窑迹象,其色差是明显的。

74、回坑货:指古瓷早年出土后,被人们长时间把玩,而留下很多痕迹,很多信息后,又被入土埋藏,又经若干年,再次面世了,故曰“回坑货”。此类瓷,特征很多,所含的信息也很多,是值得花大气力去研究探索的。可惜,现在连知道回坑货这个术语的人,都很少。谈何挖掘整理文件遗产。在此抛砖待后人。

75、补釉:是指二次入窑挂釉。与回窑的区别在于:目的专一,专为挂釉,不是修补。也不是成套器。补釉,远离窑场的人是很难办到的,能办成的,可不是一般人,瓷器则也不是一般的瓷了,不可轻视了。有了补釉这一说,就又有补题文补绘画的。补釉货,多与历史上的大名人大事件有关,。惜,前人无力研究,而造成瓷史上的一些空白。特别是一些高古陶补釉的,玩者当宝,后人当草。

76、发粉:是指瓷器年久风化现象,素胎较明显,表面象有粉状物,手擦拭则无。风化再严重些,便是冬瓜霜现象。冬瓜霜现象再严重些,便就是脱粉、掉粉、手擦拭之,有粉状物。仿不出。伴之发粉现象的,是显示豆腐花、白云纹,放大镜下可见。

77、冰裂:指冰瓷的裂纹,象冰块开裂一样,斜片、宋官窑中常见。明万历时钧窑受挫,继而发展冰瓷,替代钧瓷。有一种传说,说是为避讳明神宗朱翊钧。现代的工艺也很美,但因釉欠厚,有贼光,而失神韵。有待进一步改进。宋官窑冰裂是无色的,后因污染才有色。冰裂也不是短期完成的,是经历若干年的。现在若将宋官冰裂瓷放在水里三、五年,再拿出来经太阳暴晒,必定会开出新的片纹。

78、冰裂梅花:冰瓷中最高艺术境界,冰裂纹有向心性,多条弧状斜片的冰裂纹组成一朵朵梅花,花朵中心花蕊部分不开片,只有点点气泡坑,而且整个釉面,又由数朵分布等称的冰裂梅花组成。大件是大朵梅花,小件则是小朵梅花,整个釉面显得和谐适中,美也,妙也,神奇也。今日的工艺冰瓷也有冰裂梅花,但艺术性相差太远了,可能是制作者没有见过宋官瓷的艺技顶峰的古瓷奇芭——冰裂梅花。其,一般是活芒片,会开启,会关闭,若是长期受污染,并污染严重,则会变成死芒片。

79、活流沟:唐花钧,宋钧中常见。因釉厚,流淌,而形成象活动的水流似的纹,曰活流纹。而活流纹经千年风化腐蚀,则顺着纹式走势形成一道道沟,手摸都可以感知。活流沟再风化严重者,便是“脱釉”,再严重些便是“脱衣伤”。目前,活流纹尚没仿出来,就更谈不上仿活流沟了。

80、红片缝:含铁较多的瓷,片缝呈红色,理与火石红同。

81、黄片缝:含氯铁较多的瓷,片缝呈黄色。也有同一件瓷上呈黄片缝、又呈红片缝的现象,当与其千百年所处的环境差异有关。

82、黑片缝:目视感觉片缝被污染成黑色,放大镜下则是黑色为主,另拌有紫红黄等色。黑片缝与宋官宋哥的铁线是两码事,铁线是出窑时便有的,黑片缝则是出窑后,经若干年的污染才形成的。有仿的,目测不易辨别,放大镜下则泾渭分明,仿者,缝色较单纯,只见黑色,不见其它彩色。

83、蓝点:天青釉,唐蓝花钧,宋钧,鸭蛋青地釉等,绝大多数都可在釉里找到蓝色的矿物点。凡是有蓝点的釉面,均会变色,长期避光色转淡,日照不久色变深。另,观察角度不同而色不同,光源辐射差异而色差异。按前人所说,内含玛瑙汁。值得注意的是,明前,以及部分清三代的青花,也会变色,以苏麻离青物料为最明显。

84 、绿点:在汝窑的支钉里会出现,名称叫辉绿岩的,耐高温,耐酸的矿物体,呈亮绿色。有了它,才能使支钉小如芝麻。目前的仿品生产者,尚不知道绿点的功效,故而仿品的支钉过于粗大,而失神韵。据推测,绿点也不单纯靠物理方法研细,古人是并用了道教炼丹术,及化学方法。

85、银点:在古瓷钧窑系釉里出现的银白色的物体。并不普遍,约十分之一的比例,并且是火工较高的才显示。

86、金点:在古瓷钧窑系釉里出现的金黄色的物体。比银点出现的概率高,约占五分之一的比例。而且也不需要过高温度。

87、变色青花:清三代以前的青花,大多会随着光照不同、角度不同而颜色变化。另外也与日照长久、日照与否有极大的关联,日照越长色越深,避光越久色越淡。并可逆转。这些特征,青花瓷越古越明显。若要确实体会感悟此特征,是需费时日的。常人是难以理解的,无机的青花瓷怎能变色。但几代人,探索检验,证实这一点,也是鉴定青花瓷的重要依据。不管有无人认同,这是客观存在的。为了传承,故在此多言一句。另,变色青花还有另外一种含义,即是指万历、天启年间流行的一种青花发色。它是由绿到蓝,由蓝到绿的变化,是窑里烧成的。在同一瓷器上,同一笔划中会出现不同的色彩,角度光源不同,而感受的颜色也不同,但只是绿色与蓝色的互换。

88、次火:又叫欠火工。即窑火温度不足。因欠火,会使瓷器相应地出现差异,如色彩,硬度,瓷声等方面。常有人将次火瓷当仿品判断。另有工艺设计的低温瓷,也会如次火瓷。例如黄土胎的北宋哥窑,若是温度高了就变成灰胎了,也就失去黄土胎的神韵了。完整的次火瓷是很少见到的。其自身半生不熟的,易损。如遇残器,一看断口就明白次火了。

89、补生粉:瓷器有缺陷后,用瓷粉修补之,曰“补生粉”。或再次入窑烘,但因温度不高,还是曰补生粉。若是高温修补,则曰“窑修”,或“窑补”。可见,补生粉的,也不是一般的粗货。补生粉,常见于明前的陶瓷,多是陈设瓷,清降以来,尚没见到。

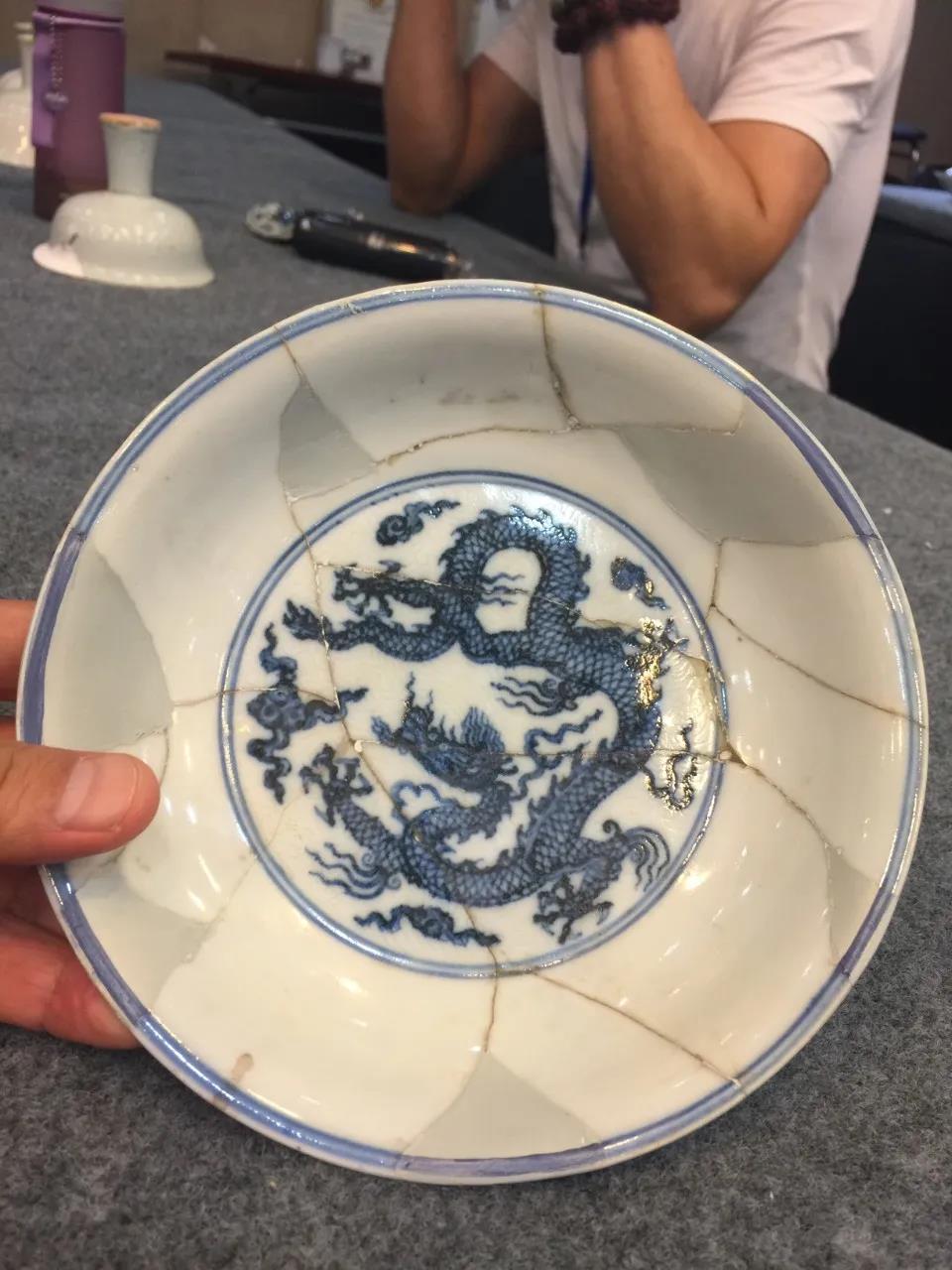

90、宋锔:这个术语更冷僻了。古瓷珍贵,古时就贵。残破了就要修补。补之,常用锔。锔又称“抓钉”,条形,两头九十度下弯,弯头尖细。在瓷器断裂缝的两边,各用金刚钻打洞,将锔嵌入,而固定断裂瓷器。宋朝时期的锔,长度超过两厘米,厚度超过两毫米,锻打的,锔身有棱有角,材质多数为铁,少数是铜。钻眼较大,直径超过两毫米。很难见到。

101、篓子货:是指千百年前古人特意埋藏在地下的古物。篓子的第一层含义是指不务正业,游手好闲,爱好干偷鸡摸狗勾当的人,因为这类人普遍干瘦,身材就象古代赶集装货,打猎装物的,背在身后的油皮货篓子,篓子是用竹篾编成,外用油皮纸粘糊,再浸桐油防水,上有个盖。篓子货又暗指来路不明的货。篓子的第二层含义,又是指古代的郭与窖,故过去民间有“盗篓子”这一词汇。篓子货的特征是:脏、臭、残、缺、湿、麻、烂。民国古玩行的人,一眼就能辨出。现在则被造假打假搞糊涂了。注意,篓子货只是在店铺看货论价,绝不交易。交易则在黑市。在民国以前,县级以上城镇,都有约定俗成的黑市地点。但在地方志的地名中是查不到的。篓子中常会出现新、奇、特的东西,而且价极低。

102、伸腰:出窑时是端正的古瓷,但被埋藏千年,因重力作用,千年挤压,使之明显变型,再度面世时,型不正。但平整地安放八、九年后,其会逐渐地恢复成出窑时的端正形态,俗称“伸腰”。伸腰货无假。特征至少有两个受力点,受力点上有明显的挤压痕迹和陈附迹,以及金属斑,又称黄金斑。

103、翠地白筋:专对南宋龙泉精致的工艺品而言。其地色青翠,釉不开片,小细泡,边棱突显白玉色,湿润如玉,给人以优雅清淡的感觉。故称翠地白筋。南宋以后,材料或技术断档,便产不出来了,釉面含乌釉。大明中期,韩国请求大明朝送此为礼,但被告之,已绝。现代仿品,只是明亮,釉不温润,色气不平和,白筋显得特意造作。

104、乌釉点:南宋龙泉窑,比较精美的工艺瓷中会找到乌釉点,十分精美的工艺瓷中则找不到。其大颗粒的色发黑,中颗粒的色发绿,小颗粒的色似翠。现在产品,色发浑浊,没有清澈的翠绿感,古今瓷器一对比,则一目了然。

105、黄水线:很多古瓷内外会有一道水平的黄线条,线条较宽,色是呈渐浓形,黄线条的一侧有道十分醒目的分界线,越靠近分界线的,黄色越浓。此黄水线已渗入瓷骨,甚至渗透瓷骨,百年不褪,浸泡反复清洗十年,也不奏效。注意,真品的分界线,只有一道线。细推为何会有明显的分界线,则自然会领悟到另外一系列名堂。有仿,区别在于分界线不分明,或多道分界线集中在一起。另,仿者,很容易被洗干净。若是二、三十年前就开始伪造的,则另是一说,因时间长了,也难洗净,则需另寻鉴定方法。若有多道分界线的,必假无疑。曾目睹仿制者,持之以恒二十年,对一批仿品做黄水线,就是做不出渐浓型黄水线。

106、黄水斑:成因原理同于黄水线,区别在于黄水斑没有明显的分界线,也不成线条型,而是片斑状。出现黄水斑的古瓷,其郭,窖必是早年被毁,古瓷因某种原因,还保留在原位,又经若干年,才又面世。若是黄水斑穿透瓷骨的,绝无假。几十年时间是仿不出的。如遇到黄水斑,不妨多设想下,必然会领悟到更多的历史知识。

107、铁笔黄斑:此术语是粉彩五彩釉上彩绘鉴定专用的。釉上彩绘的轮廓线,是用铁笔绘制,笔触较深,线条处也毛糙些,毛糙处也就容易被污染,年代久了,就有多种颜色附上,以黄色为主。另外,若是几百年来都浸在黄水中,其毛糙则更不易洗净,黄斑色更重。这主要是鉴别传世的,还是新面世的,还是面世已久的一个重要依据。也有人著文,称此为“黑彩紫光”。

108、二棱:又叫二楞。哥窑鉴定专用术语之一。是指哥窑器沿口下方二至五毫米处有一道隆起的棱,明显者,目视可见。不明显者,目视无,但手感有。原因是哥窑普遍釉厚,窑温高时口沿釉往下淌,哥窑工匠为了防止流淌过甚,一般是欠些火候,那么目视就不明显了。若是窑温高了,又因在二棱下方修胎时压了一道浅槽,便于截住流淌,此处釉层厚了些。那么目视就可见了。到了哥窑晚期,二棱处修胎时压的浅槽加深了,那就只能凭手感了。如若窑温再高些,则又会出现“缩釉疤脸”了。

109、哥官疤脸:官哥窑特有的现象之一。因窑温过高,同时化妆土与胎分离,在瓷器上留下一个缩釉大疤,多呈椭圆形,似人脸,故曰缩釉疤脸。有仿,但不显古铜胎色,也不显猪肝胎色。这疤色不是出窑时有的,而是千百年转变而成的,故目前无人能仿出。哥官疤脸,与其它窑口或品种的缩釉疤脸,差异较大。哥官疤脸的疤边缘,特别肥厚,很好区分。

110、古铜胎:出现缩釉或缩釉疤脸,而显出的胎色,似古铜色,偏红偏黄,与猪肝胎一个理,但因胎质不同而呈色不一。官哥窑专用术语。仿不象。其它窑口,较少出现。

111、猪肝胎:出现缩釉或缩釉疤脸,而显示出的胎色,似猪肝色,偏黑偏紫,与古铜胎一个理,猪肝比古铜胎年份早些,含铁高些,胎骨黑些。仿不象。

112、火性土垢:古陶瓷特有特重的征状,起因是古陶瓷制作时,为了增加陶土的粘度,改善陶土的可塑性,是用草木灰水拌和陶土,固而火性很重,千年来火性外吐,遇到土中的硅质,形成结合反应,而形成片或团越结越厚,也比较牢固,又不怕水泡,一次两次是洗不净的。遇盐酸则起中和反应,起泡。有仿,但缺千年老气,易洗。火性土垢,是判定古瓷的一个重要的可靠的证据。

113、鼓皮:是指表面与胎骨明显分离,轻扣如敲鼓,起因是古人生产加工时,对较粗的陶瓷胎料过渡泥抹,以求表面光滑,结果表面多细浆,胎骨多粗料,千年后,因收缩率不一而分离。因鼓皮与胎骨有空间,故鼓皮内的胎色也呈老气,但又与外侧色截然不同,没有几十年的风吹日晒,也仿不象。

114、糟朽伤:低温的陶瓷会有此现象。千年风化,陶瓷松解,象腐朽的木头一样,粗看是好的,轻扣即损。仿品,仿不出胎骨内部的老气色,去表皮,内则见新胎。

115、涂花露水:鉴别五彩粉彩的一种有效方法。老货,用清水涂拭一遍,色彩则截然不同。呈崭新状,故曰涂花露水。原理,上百年的古瓷,表面老化,已呈冬瓜霜,发粉,蛤蜊光,无色水斑,亚光等现象,如遇水,诸现象被掩盖,而呈新瓷状。这也是检验古瓷,是否发矇的一个有效手法。

116、拔正鼎:又曰百正鼎,百顺鼎。三足两耳,足与耳明显不对称,着偏,足与耳有较劲的力势,有欲发力拔正的感觉,有蓄力待发的感觉。此类鼎一般在宋以前出现,应是古人做关目避邪专用。一般是做工更为精美,特有气势。但现在生产的关目鼎,只是粗仿其形,无其势,工艺也粗,是仿者不知古人之心意。拔正鼎,又与泰山石,石敢当,避邪镜,镇宅兽等有相类的作用和含义。流行于汉唐,宋以后很少见。

117、黑胎:凡是黑胎的瓷器,都是比较古老的,北宋晚期,黑土少了,故掺有白土,色而显灰。北宋以上,黑胎多,且黑。有种黑胎宋定,硬,黑,薄。北宋龙泉算灰胎,不算黑胎。有种黑胎,内年久形成红丝,曰“红丝黑胎”,极为罕见,出于官、钧。现有仿品,故黑胎不能作为孤证,为鉴定依据独立引用,可作为一种线索助断代。

118、玫瑰紫:钧窑釉面的一种发色,实由红卷云,活流纹,五彩气泡,紫点,蓝点,绿点,金点等组成。总体上看似玫瑰般的紫色,细究其各部,则另见各色。至今无人能仿出,有记载,此种红釉土在明朝中期已绝。玫瑰紫出现的频率比海棠红高,与铜红釉中的霁红,唐红,朗红一样难烧,一个理。

119、海棠红:与玫瑰紫一个理,只是总体上看色红些艳些,少些紫点,蓝点,绿点,构成色彩主体的红卷云偏多。

责任编辑:admin

业务介绍

最新资讯