陈佩秋:论阎立本步辇图与历代帝王图

《步辇图》卷,据北宋章伯益在画末的篆书末行称,是“唐相阎立本笔”。《历代帝王图卷》,据卷后拖尾宋人富弼、韩琦、蔡襄等人的题跋,也说是阎立本笔。但此二图,它们的风格骨体、艺术水平、笔墨习惯,皆无共性,且优劣差别,有如天壤。而“帝图”所绘,经与敦煌初唐璧画第220窟以及初唐李贤墓、李重润墓、李仙蕙墓壁画相印证,其时代风格、所表达的人物气质、服饰器物、贯穿于整个画面的行线用笔,以及它们的综合艺术水平,皆完全吻合。且《帝图》所绘,其微妙处较壁画有过之无不及,证明此图的作者是初唐顶尖高手。尤以作者熟悉宫廷生活、因而卷中陈宣帝所乘的腰舆(即步辇)与舆士的挽舆特写,完全符合史书帝王小行幸的记载。并体现了宫廷御卫制度的规范。据此《帝图》的作者,看来非阎立本莫属。

《帝图》既是阎立本所绘,它与《步图》差异之大,说明《步图》不是阎立本所作,因为它丝毫没有阎立本绘制人物的气质。所有的人面、须发、服饰、器物的造型和勾线,无一笔属于阎画的造型和用笔范畴,证明它不是拷贝自阎画的子本。此画既非阎立本所作,又不是源自阎画的子本,则有伪作的可能。

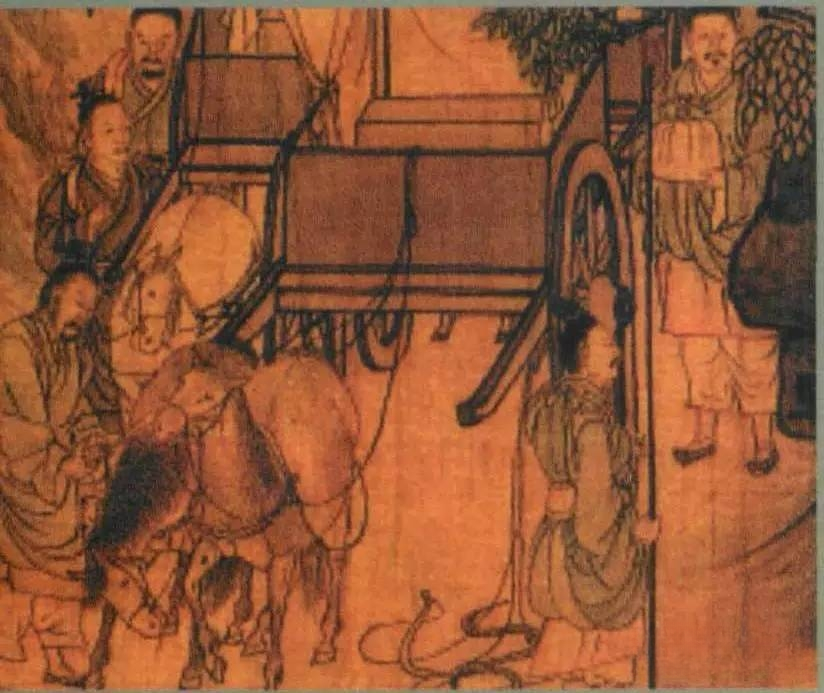

历代帝王图局部

其属伪作的论证之—

图中所绘故事,是唐太宗乘坐腰舆,召见外国使臣禄东赞。如此情节,与《步辇》词意相抵触。既称《唐太宗步辇》,而步辇的动词用意是专指皇帝乘坐舆车“小行幸’,“小行幸”时随便在途中召见外使,这不合乎两国之间的礼仪制度。只能说明《步图》的作者对宫廷礼仪无知。因而此图有伪作的可能。(关于“步辇”作动词“小行幸”的含意,参见论证一注)

其属伪作的论证之二

《步图》腰舆的绘制,通体无彩画装饰,且结构差错,部件短缺,无臂搁扶手,不合帝王乘坐规格。据《旧唐书·王方庆传》:“则天尝幸万安山玉泉寺,以山路危悬,欲御腰舆而上”。此腰舆既缺臂搁扶手,以山路危悬,则天皇帝岂不易于翻落舆下?证之以《帝图》陈宜帝所乘腰舆,其绘制装饰精致华贵、结构合理,臂搁扶手齐备,并配有金练丝带扣套,与《步图》所绘截然不同。且《帝图》之舆,其彩绘及华贵饰物皆备,正合《南齐书·舆服志》所载。两舆相比,证明《步图》应是伪作。(见论证之二插图。)

其属伪作的论证之三

《步图》以舞女充当挽舆舆士,不符合人情常规。由于男女性别和体力的差异,辇车、舆车、肩舆、独轮车、牛车、轿子等等,无一不是以男子充当舆士。按《帝图》陈宜帝的腰舆、《清明上河图》中的独轮车、牛车、轿子以及司马金龙墓出土的漆画屏风上的肩舆、《晋文公复国图》的辇车,皆是由男子充当舆士。而《步图》以舞女充当舆士,只有荒唐无道的国君,才有可能在后宫嬉戏时命舞女为之挽舆,何况九名舞女中,只画一名有挽舆的手势,试问此名弱女,如何挽得起舆身加乘者的重量?印证《帝图》中六名挽舆的壮汉,皆各各伸手挽住舆柄。二图的画面如此鲜明的不同。陈宜帝是坐在一群孔武有力的壮汉之中,而李世民却怪异地乘坐在一群舞女而只有一名弱女在为他挽舆的舆车上,身边更无一名男侍臣和男朝臣,所谓的翻译官,远站在禄东赞身后,如何传达翻译彼此间的对话?这一尴尬的局面,李世民竟然召见外国使臣,这岂非怪诞之事。此图不通情理的画面设计,不可能是阎立本所画,也不可能是子本。(舞女的服饰与宫女有别,见论证之三插图)。

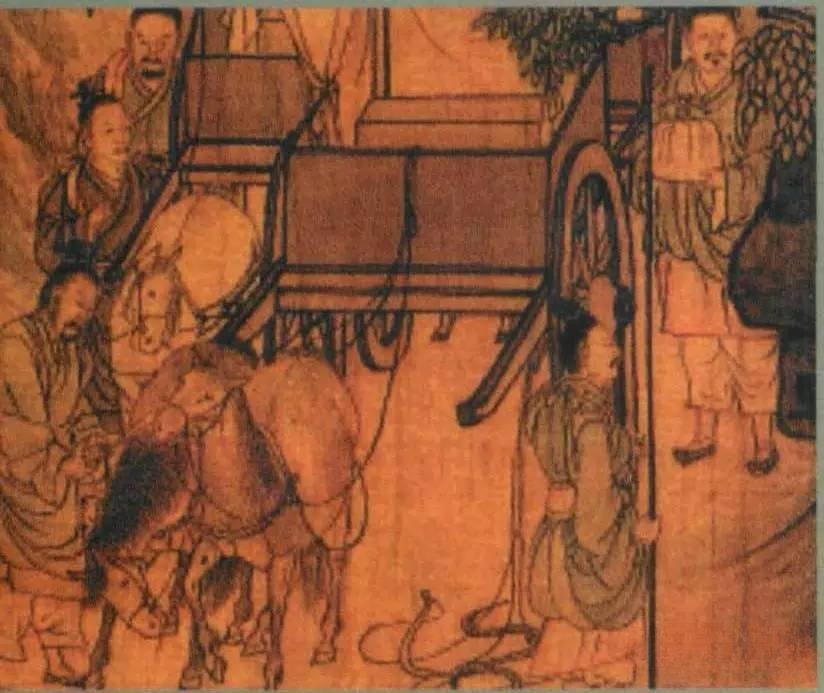

步辇图局部

其属伪作的论证之四

此图的主要内容是唐太宗召见吐蕃宰相禄东赞,则图中人必须按国制穿着朝服。而图中的李世民只着便装,并且一只左脚伸出于袍服之外,露出袜子和便鞋,完全不合国君召见外使的仪态。又,被认定为引见外使的执笏朱衣朝臣,与另一名被认定为翻译官的白衣执笏朝臣所穿着的,也不是朝服,他二人的服饰,竟与李重润墓壁画《阔楼仪仗队》的领班朱衣白衣头目的服饰相同,所不同的是朝臣手中执笏,而班头腰悬剑器和雉尾。尤其不合理的是,禄东赞穿的不是吐番毡裘之服。他在贞观十四年润十月,第一次来长安请婚,十五年春正月前来迎娶,时隔不到三个月,此时公主尚未入藏,他却先赞普而“慕华风,弃毡裘之服而袭纨绮”,这与他那种敢于向太宗拒婚的民族气节不相符合。更何况他头上扎的一条丝带,露出一片秃顶,既不像藏风,也不像华风。这种东拼西凑的服饰,正说明它是伪作.(见论证之四插图)

其属伪作的论证之五

据章伯益在图画末尾写的篆书第一行是“太子洗马武都公李道誌”。这是申明他所书的这篇篆文内容,是李道撰的。紧挨着的第二行是“中书侍郎平章事李德裕,。第三行是“大和七年十一月十四日重装背”。第二行的“李德裕”下无动词,但此行与第一行的“李道誌”已平脚,只能抬头第三行续写。虽然大和七年的抬行比第一、第二行高出许多,但仍可读成为“李德裕”其下的未完句。这便是说,李德裕在大和七年重新把《步辇图》装裱过。这一装裱细事,哪年、哪月、哪日,李道皆如李德裕本人一样弄得十分清楚,则李道当时李德裕的亲近同僚。而章伯益所书的篆书最末一行,也就是李道誌文中的“唐相阎立本笔”,自然也是从李德裕装背此图时所得知的。那么这三行字的用意,不就等于是说:虽云李道所誌,其实是李德裕口中说出,这不正合了米芾《画史》著录的:“《唐太宗步辇图》,有李德裕题跋,人后脚差是阎令画真笔?”真是机关算尽!可惜这名李德裕的亲近同僚,《新唐书》和《旧唐书》中都无他的列传,仅就二十五史中,也才只有三名,一名是魏的李道、一名是北齐的李道、一名是宋的李道。其中宋的李道,初聚众投靠宗泽,泽卒,依襄阳镇抚使,后归岳飞选锋军。三位李道,官位平平,其中有哪一名的生年,能够得上与李德裕、章伯益作交往?这位太子洗马武都公真是莫须有的捏造。至于这篇誌文,实际上是从《旧唐书•吐蕃列传》中抄出,90%是原文原句,只少数字句是以《资治通鉴》的同一内容中的个别不同字句进行调换,使人乍看之下,一时还抓不住他的小辫子,但其间的漏洞却仍然明显:大和七年十一月十四日李德裕重装背此画时,距章伯益的出生还有172年;这“大和七年”虽是李道誌文中叙述的,但誌文,章伯益又是从何得知、得见?这一问题,章伯益都未在落款处交代明白,仅仅用楷书写下“章伯益篆”四字,企图混过,明眼人只须在全篇篆文中,逐个字检查一下,篆书的用笔、结体、行距的整齐、疏密,各个字的均匀合度,笔法的刚劲流畅,便可知这篇篆书,既够不上章伯益的水平,更难望李德裕的项背,是一篇没有篆书水平的伪篆书。(见论证五插图)

乐舞女

清明上河图局部

其属伪作的论证之六

《步图》紧挨翻译大臣身后的绢面,上、中、下各钤有一方玺印,其印文为:上“秘府”,中“御府宝绘”,下“明昌”。此三印的印文见金国皇帝金章宗明昌七玺中的三玺。这七玺钤于手卷的位置是固定的,它不同于乾隆的用印,随意在画心隔水或骑缝处滥钤。明昌七玺中有四玺所钤的位置,与宣和格式相同,但七玺的顺序,较宣和殿所钤更为严格。其钤印的次序和位置固定是自右至左为:第一印为“秘府”,钤于引首与前隔水绫,皆有金章宗的亲笔题字“某某人某某图”,而“明昌”一玺正是代表皇帝的身份,钤于题有御笔的前隔水绫与画心的骑缝之处——这一格式,与宋徽宗以双龙玺钤于自己题字以及画心的骑缝格式一样,双龙玺也是象征宋徽宗自已的一种表记;第三印“明昌宝玩”,钤于前隔水绫左下角与画心右下角骑缝处;第四印“御府宝绘”,钤于画心左上角与后隔水绫右上角骑缝处;第五印“内殿珍玩”,钤于画心左下角与后隔水绫右下角骑缝处;第六印“群玉中秘”,钤于后隔水绫与拖尾骑缝正中;第七印“明昌御览”,钤于空白拖尾正中。此明昌七玺,除“明昌御览”之外,其余六玺皆是钤于手卷引首、前隔水、画心、后隔水、拖尾五个组成部份的骑缝之处,从无一玺是滥钤于画心之上。此一钤印格式见:《赵幹江行初雪图》卷、《天水摹张萱捣练图》卷、《天水金英秋禽图》卷、《天水摹张萱虢国夫人游春图》卷。而《步图》翻译执笏大臣身后的三方钤印格式,完全不符合明昌七玺的钤印规格,尤其是象征皇帝身份、钤于御笔题识之上的“明昌”专用印,如何可以滥钤于翻译宦员的脚后,如此的大不敬,这在宫廷的钤印者是不允许的。并且,图中三方印的印文,皆有模糊,尤以“明昌”难辨,但若无一字清晰,也就失去了作伪的价值,如其中“御府宝绘”,可以识别清楚。但与真玺比对,可见它的“絲”旁的“口”是直园形的,而真玺的“絲”口是横扁形的,另一方葫芦印“秘府”,它人的葫芦凹角是近平角形的,真玺的凹角,是近直角形的。据此可证《步图》上金国皇帝的三方玺印皆是伪仿。(见论证六插图。)

其属伪作的论证之七

据米萧《画史》:“宗室君发以七百千置阎立本《太宗步辇图》,以熟绢通身背画,经梅便两边脱,磨得画面苏落”。这就是说:《步辇图》被君发用熟绢通身裱背,经黄梅天阴雨潮湿,便两边脱开,且画面被磨得苏落。根据两边脱开的规律,《步辇图》真迹应当是挂轴,不合是手卷;而且今天的这本《步辇图》,非但没有苏落的痕迹,而且画面还保存得比较完好。以上二点与米芾的著录大相径庭,可知这图《步辇》,绝非是米芾所说的那图《步辇》。

兹以何慕文先生应用电脑探测还原的五代画《溪岸图》之绢地所呈现斑驳破败的情形,再以放大镜观察《步图》、《帝图》的绢质画面与之对比,则较《溪图》还要早二百余年的《步图》,其上下边缘及画面的绢地,为何如此完好,这不符合时间和空间的规律。而《帝图》恰与《步图》相反,其上下边缘及画面绢质,较《溪图》的左右边缘及画面残破度尤烈,可证其长《溪图》二百余年的年龄是合乎自然规律的。而《步图》绢地的年龄则远不及《帝图》。

此外《步图》人物面庞、服饰的勾线软弱无力,尤以舞女袖管的勾线,不合人体手臂的透视与解剖。合乎臂形的勾线应是全部带有弧形及曲度的线条,而图中大部分却是直而僵的线条。由于小袖管是比较贴近于手臂的,唐人的画中,它不需要用很多线条来表现,而是用少量的线条,李贤李重润墓壁画的宫女皆如此。但《步图》的作者水平低劣,以至于一根线条画不准隐于袖内的手臂形体,所以作者又在手臂主线旁排上很多短线,企图通过堆砌使观者认不清形体结构以及哪一根线条是手臂转弯抹角处的分界线,令人难以辨认手臂的轮廓准与不准和错在哪里。此外,舞女的面部及身躯的造型为小嘴、小眼、小鼻、瘦身躯,面庞则有的削瘦,有的臃肿,这些病态的形象,皆非唐宋人画风。以之对比初唐墓室壁画的宫女形象以及《帝图》中陈文帝、陈废帝身后四名宫女的形象,这些唐人所画的脸庞,眼、鼻、嘴的勾线,皆劲挺有力,五官、身躯的形体,端正淑美而健康,尤其是墓室壁画中宫女小袖管的处理,寥寥二、三笔,即将手臂的动态刻画而出,比之《步图》乱七八槽的一排排线条,其间的差异真不可同日而语。这便是唐画与非唐画的时代差别和真伪作品的艺术水淮的高低所在。再者,李世民和朱衣大臣的胡须,其勾线与染墨,皆模糊不清,像一团黑黑的乱麻,而《帝图》中人物的面庞、服饰的勾线,从起笔到收笔,无一点凝滞不畅的痕迹,笔笔整齐均匀如界画而不平板,起笔时轻盈,收笔时快速飞出,故尔须发的每一根线条,皆具有弹性和动势,这种高超的笔法,在《步图》中李世民和红衣大臣的须发上,是一笔也找不出的。此外,李世民的身躯面貌服饰及其勾线,一望而知远比刻画众舞女的来得高明。究其所作当是从宋人帝王画像中抄来。可惜抄袭者的时代好尚不同,仍然露出破绽:李世民和朱衣朝臣的耳朵,它的造型与《帝图》中所画不同,《帝图》的耳朵是符合客观真实的造型,《步图》的耳朵,则是随意的挥写。这种不写客观真实的画风,在唐人中是没有的。亦即证明它不是阎立本所画,也不是阎画子本。(见论证七插图。)

步辇图局部

司马金龙墓出土漆屏风画

晋文公复国图

历代帝王图局部

步辇图与历代帝王图、墓室壁画的人物对比图

论证一注:“步辇”作动词用的含义:

“步辇”辇,车。殷周时用以载物,至秦,去轮为舆,改由人抬,称步辇,乃皇帝皇后所乘。也指乘步辇而行。

曹王《校猎赋》:“步辇西园,闲坐玉堂”。

“舆车”小车。《宋书》《礼志》五:“魏晋御小出,常乘马,亦多乘舆车。”《南齐书》《舆服志》:“舆车,一日小舆。小行幸乘之。”

《注》:“形如轺车,漆画,金校饰,锦衣。两厢后户隐膝牙兰,皆瑁帖,刀格,镂面花钉。”

“腰舆”用手挽的便舆,高仅及腰;以肩抬的称肩舆。《旧唐书》八九《王方庆传》:“则天尝幸万安山玉泉寺,以山径危悬,欲御腰舆而上。”

据上,“步辇”即舆车、腰舆,是皇帝皇后专用,装饰华贵,小行幸时专乘的工具。则《步辇图》当是皇帝小行幸之图,含意十分明确。既是小行幸之图,当然不合接见禄东赞。

论证二,《帝》、《步》两图的腰舆对比

插图一,《帝图》所绘之舆:

1.舆的通身,朱漆画,密聚云纹形、葵花瓣形四方连续图案.舆足内侧面黑漆。

2.舆柄把手顶端,朱漆葵花瓣形浮雕。

3.臂搁,朱漆三层拼合的长条形横木,它的两端,固定于舆身左右二侧的朱漆竖木桩上。竖木桩再由另一根横金属档固定连接。金属档的两头刀格孔内,各串挂丝带装饰壹条。朱漆竖木桩的左旁,有夔龙一条自金属横档挂下,由荷花瓣金属雕饰物固定于舆身面板上。

4.舆身左右二侧边,刀格孔内各串挂丝带饰物二条。此一串挂丝带的格式。与唐人《宫乐图》《挥扇仕女图》中的椭圆形坐凳的装饰风格一致。

插图二,《步图》所绘之舆:

1.舆的通身,简陋,无漆绘、浮雕以及金属、丝质装饰物。

2.缺少臂搁重要装置,仅有形同书匣的长方木一块,搁在皇帝腿上。

结论:据上二图之比较,《帝图》所绘之舆,符合《南齐书舆服志》所载,是帝王所使用的规格。《步图》所绘之舆,作者显然不知宫廷使用之舆是如何装饰及其制造规格,因而没画彩漆和饰物,连主要的部件臂搁扶手,绘者亦不知它是派何用场?竟然把它画成一块书匣形的长方条木,搁在皇帝的腿上。要知,如无臂搁扶手这一重要部件,《旧唐书》王方庆传:“则天尝幸万安山玉泉寺,以山径危悬,欲御腰舆而上。”没有臂搁扶手设施的安全借力,山径危悬,则天皇帝岂不翻落舆下?似此荒缪无知的腰舆结构,阎立本是画不出的,顺理成章,当然亦非阎画摹本。

论证三:舞女可否挽舆?

执失奉节墓壁画《红衣舞女》。

李寿墓壁画《乐舞女》。

《清明上河图》的独轮车、马车、牛车、轿子,它们的御者皆为男子。

《晋文公复国图》的辇车,它的御者,也是男子。

司马金龙墓出土的漆屏风上的肩舆,舆士也是男子。

《帝图》陈宣帝的腰舆,舆士也是男子。

《步图》唐太宗的腰舆一反常规,挽舆的竟是舞女

结论:据上诸图,春秋战国至北宋时的辇、舆、轿、车的御者皆是男子,时至十二世纪初,仍是男子,原因是,由于男女的生理殊别,女子才不用作以上劳役。这是天经地义之事。《步图》的作者,不是睁眼不见。但他硬把挽舆的男子画成女子,意在哗众取宠,掩饰他作伪的本来面目。

论证四:《步图》的拼凑服饰

插图一:《帝图》的帝王朝服。

敦煌初唐壁画220窟的《帝王与朝臣》的朝服。

李贤墓壁画《朝臣与宾客》的朝臣朝服。

《朝臣与宾客》中最末一名宾客的毡裘之服.

李重润墓壁画《阙楼御仗队》班头服饰。

插图二:《步图》中李世民接见外使穿的不是朝服是便服。

《步图》中朱衣、白衣朝臣的服饰也不是朝服。

禄东赞穿着的,不是吐番毡裘之服,头上而是结札一条带子,露出秃顶。

据上,《帝图》中与石窟、墓室壁画的帝王朝臣服饰是一致的合乎礼仪规范的。《步图》中的服饰不合接见外使的礼仪,尤其禄东赞的服饰。绘图者未曾得见吐蕃的“毡裘之服”。因而只能东拉西扯地凑合。证明《步图》作者无知。

至于壁画中宾客最末一名的服饰,正是吐蕃的“毡裘之服”,见《旧唐书》、《吐蕃列传》所载。这一服饰,它的双耳翻起的皮帽、小袖结腰带的中衣、外套,以及高统皮靴,至今西藏民族,仍有如此的打扮和穿着。

论证五:篆书是冒章伯益之名

《步图》章伯益的篆书:行距、字距偏差,不但行距歪斜,字距不均,字的大小不匀称。一些单字的左右上下偏旁所占的比例失调。这可在篆书的第一行的李道志,与第二行的李德裕这些个字中看出,这是没有水平的人所写。“贞观”的“贞”字有败笔,是描过的,此外十字、五字、七字等不少字的横画皆描过。一个成熟的书法大家是不会犯这种起码的错误。

北宋时,与章伯益同擅篆书的梦瑛法师,乾德三年所书的玉著篆。

元张渥《九歌》东皇太乙的篆书。

结论:此二图的对比,不难判定《步图》中冒章伯益之名的篆书,应是伪作。

论证六:与真玺不符的伪印

《步图》中冒金国皇帝的“秘府”印章。它的葫芦边凹角,近于平角形。

《步图》中冒金国皇帝的“御府宝绘”,它的丝旁的丝口是直园形的。

真玺“秘府”的葫芦边凹角,是近于直角形的。

真玺“御府宝绘”的丝旁的丝口是扁园形的。

结论:据上《步图》中冒金国皇帝的印章既对不上号,当然是伪仿。插图中引用的真玺源自《江行初雪图》。

论证七:《步图》中的绘制,不是唐人形体,并且艺术水平低劣

《步图》中舞女的勾线软弱无力,形体不准,尤其是紧贴舆身后第一人袖管的两只手臂不合人体的透视与解剖。它的勾线大部分是直而僵的线条,水平低劣,用一根手臂外形的主线,勾不准隐于袖内的手臂形体,便又在这根线旁,排画多根短线而混乱不清。使观者眼花分不出形体的分合之处,难于辨认形体的轮廊准与不准和错在哪里。便易蒙混过去。又,舞女的面庞及身躯的造型,皆为小嘴、小眼、小鼻,削瘦与臃肿,这些不够健康的形象,皆非唐宋人的画风。

初唐墓室壁画的宫女,以及《帝图》的宫女,她们的脸庞,眼、鼻、嘴的勾线,皆劲挺有力,五官身躯的形体,端正淑美而健康。尤以李贤墓壁的宫女小袖管,寥寥二、三笔,即将手臂的动态刻画而出。比之《步图》舞女,乱七八槽,横竖线条杂配的袖管不可同日而语。

《步图》中李世民和朱衣大臣的胡须,所用的勾线与染墨,粘连不清,像黑黑的乱麻。《帝图》中周武帝、隋文帝的胡须运笔,笔笔均匀如界画而不平板,每根须发皆有弹性和动势。

《步图》中唐太宗与朱衣大臣的耳朵,它的造型,不符合客观真实形象。《帝图》中的耳朵造型,是符合客观真实形象的。

通过以上诸图可证:《步辇图》卷,是一幅伪作。

版权声明: 本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!