紫砂情怀--八行堂藏明清等紫砂名家壶

来源:未知 编辑:网络 时间:2024-11-20

导读:

摘要 :今藏清代紫砂名家壶十二件,包括时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱;二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足;晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也;余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。 (图:惠逸公制扁腹

摘要:今藏清代紫砂名家壶十二件,包括时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱;二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足;晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也;余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。

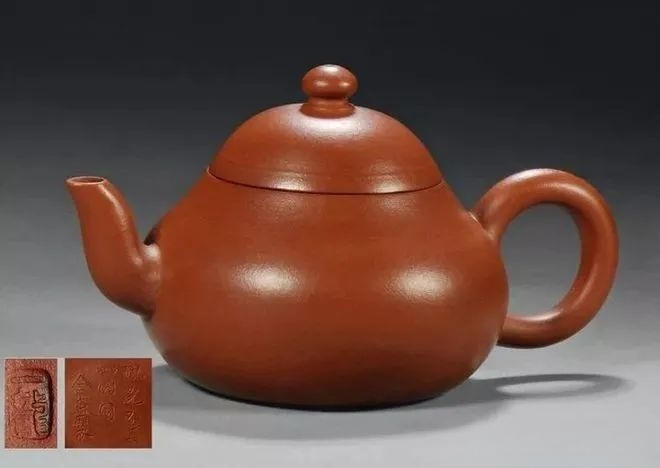

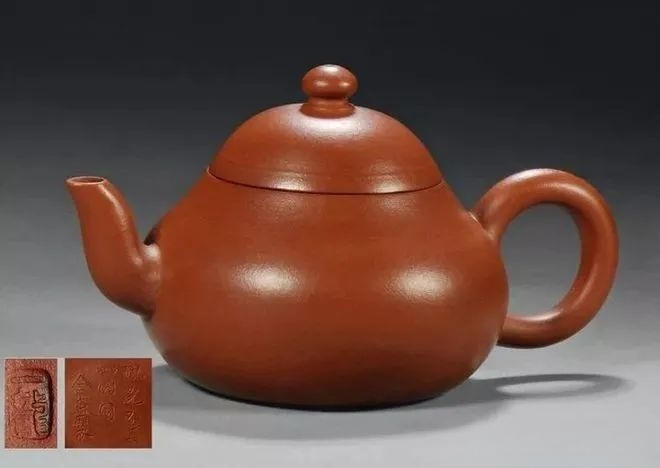

(图:惠逸公制扁腹壶,底款刻字“伴客谈清夜,逸公制”)

(图:逸公壶,唯一刻款)

注:惠逸公(约公元1766—1831年),清朝著名紫砂艺人。惠逸公生于清雍乾年间,他大小壶兼制,善制小壶,以工巧闻名,可与惠孟臣相提并论。(来源:百度百科)

* 紫砂情怀:八行堂藏明清等紫砂名家壶(次篇)

清代紫砂名家壶十二件

千年窑火,紫玉金砂。一壶在手,乾坤在握。睹物思人,适情雅趣。人生意义怎讲?就是满怀兴趣地活着。

金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件。余今将其集于次篇,兴许有点看头。乡野之人,习作而已。

其中时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱。二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足。

晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也。余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。

千年窑火,紫玉金砂。一壶在手,乾坤在握。睹物思人,适情雅趣。人生意义怎讲?就是满怀兴趣地活着。

金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件。余今将其集于次篇,兴许有点看头。乡野之人,习作而已。

其中时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱。二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足。

晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也。余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。

其一、清初邵文金调砂压印款瓜棱纹柱形壶

规格:高十五点八厘米。口径五点六厘米,底径九点四厘米。

据书载,邵文金,又名亨祥。明万历四年至清顺治三年(公元1576~1646年)

间人。籍江西婺源。

(邵)文金与其弟邵文银,同为時(大彬)之门徒。据《阳羡茗壶系》载,邵文金仿時大汉方独绝。

此录壶之色赭朱,釉亮。质坚体沉。制作精良,肃穆雅斓。壶表铺砂梨皮,珠粒隐隐。细察可见毂罗纹。

平圆盖,盖面略凸。盖面之上,塑有独角展翼的天禄钮。据书载,器物上塑天禄钮之形,意在永绥百禄。

开卷有益。《汉书·西域志》载:双角者或为辟邪,独角者或为天禄。拔除不祥为辟邪,永绥百禄为天禄。

壶腹周圆,自上而下渐壮形似圆柱。外壁周面凹凸有致,并且阴刻有瓜棱纹。

耳形把略长方,把的上端塑有饕餮纹。饕餮口上衔把柄直下凤尾,形象生动。凤尾偏向右下,并且略曲。

长曲流之表,雕刻有竹节纹。壶嘴的根部亦塑有饕餮纹,其口上含流之根部。

假圈足,底面略内凹。底面周边呈四瓣花口形。其形与海棠花瓣模样近似之。

壶外壁半周面以及底面,分别刻有铭文及款识。外壁刻有字形较大的四字双行篆书铭文:龙凤呈祥。

其右下,阴刻字形较小的五字双行行书款:乙酉年辰月。即清顺治三年七月,亦即公元一六四五年八月。

文金卒于一六四六年。此壶为其卒前一年制之,或为其绝唱也。嗨,白云千载空悠悠,紫砂妙品人间留。

壶底面中心处,压印有品字形楷款:邵文金。款字规范并且较为清晰。

又据书载,明末清初时刻款与压印款、印款并用。因此,该壶属于清初时制之。

因其既真又具年代款识,故可遇不可求也。至于其今价多少,目前不得而知。或许可达港币十万元之上了。

(注:该堂还藏有一件文金调砂压印款兽钮贴塑蝠凤纹扁圆小壶。此篇未列入,还请诸位看官大人见谅了。)

其二、清初邵文银天青泥刻款扁圆中壶

规格:高九点三厘米。口径八点二厘米,底径十点八厘米。仅作半葫芦形钮,其余通体光素无纹饰。

据《桃溪客语》载:邵文银,又名享裕。明万历七年至顺治四年(公元1579~1647年)间人。

原籍江西婺源。与文金同胞兄弟,時大彬弟子。制作文巧,饶有時门风格。传闻邵文银制壶,只用天青泥。

壶色天青,黑中稍泛紫。釉亮。体沉压手,壶表具毂罗纹。

半葫芦形钮,大平圆盖。壶盖直压口沿。无颈。圆柄耳把,短圆流。壶身扁圆。底面既平且阔又稍作内凹。

底面用钢刀阴刻双行五字行书款:大清邵文银。刻款字迹清晰,仔细观察可见刀锋痕迹。刻款从来不易仿。

文银享年六十九岁,卒于清顺治四年。由其刻款特征推测,该壶多属其六十五岁后制之。亦或为其绝唱也。

该壶不仅制作精良,而且器型沉稳。尤其是其中蕴涵的虚静之态,每每令人观而复之。或可悟室虚生白了。

所谓制壶妙品,以虚静为首,谓之神韵。我等怎生见得?此壶当是之,可作范本也。嗨,似曾相识燕归来。

其三、清三代惠逸公刻铭款调砂井栏壶

(图:逸公壶,丙子仲夏,即乾隆二十一年四月,1756年5月)

(款识鲜见,天官赐福。)

规格:高九点二厘米。口径六点四厘米,底径十点三厘米。

此壶弥足珍贵,可遇不可求也。迄今为止,海内外藏家皆梦寐以求。其存世的重要意义,笔者于文末提及。

造型简洁规整,井栏的形制被完整地表现了出来。

壶色似栗壳,釉较亮。调砂和制,砂泥较润。其盖如单车之铃并且直压壶口。子母口,其中子口深约寸余。

壶身形圆如井栏,外壁下部略张上部渐收。圆条形耳把,把形近长方且较阔。

短圆流斜向上扬,自上而渐壮。假圈足。底面较阔且较为平整,并且略作内凹。

壶子口外壁与壶身外壁以及底面,共具三处款识。分别用竹刀或钢刀刻之。款识字迹,至今依然较为清晰。

首处刻铭,位于子口外壁半周处。以竹刀刻之属藏铭款。即右左横向环刻七字行书铭文:青春女子盼君来。

第二处刻铭,位于腹外壁一侧面。用钢刀刻就五字双行行书铭文:清泉石上流。

刻铭右侧亦以钢刀刻有四字单行行书款:丙子仲夏。

第三处为刻款,位于壶底面。亦用钢刀刻之,即上下列之二字行书款:逸公。刻款书法近颜体,清逸素雅。

据书载:此前见于著录的逸公刻有年代款紫砂壶,仅有一件。即清雍正五年(亦即公元 1727 年)制之者。

而“丙子仲夏”,则为清乾隆二十一年四月(亦即公元 1756年 5月)。后者较前者晚了二十九年。难得一见。

逸公生卒年不详。今朝文物界及藏界,皆认为其属于清三代人。这没问题。问题是其下限,至今难以定论。

此壶所刻年代款识,为已知者的近三十年后再次刻之者。因此,其距逸公属于清三代人的下限较为接近了。

作为物证,此刻款可补充史料之不足。弥足珍贵?好像是的。掌声响起来,我心更明白。曲水流觞我的爱。

其今价多少并不重要,重要的是其史料价值。八行堂今藏之,当然窃喜。哎呦喎真是的,燕子归来月满楼。

其四、清早期汪森刻款调砂掇球壶

规格:高十点三厘米。口径五点九厘米,底径七点二厘米。“掇球”为宜兴方言,近嘴意。

据书载:汪森,清顺治至康熙(公元1644~1722年)间人。籍浙江桐乡,官至广西桂林府通判。嗜茗饮,有紫砂壶铭。属雅士名流也。

壶色暗赭,壶表铺砂梨皮珠粒隐隐。珠钮,天穹盖。圆柄耳形把,短圆流。

鼓腹,腹上部稍张,下部略作外撇。假圈足,底面较平。

其形与清中晚期紫砂名家邵大亨刻款掇球壶近似。何料想,譬如积薪,后来者居上。虞姬虞姬奈若何?

(上海许四海,全国紫砂金奖获得者。曾任宜兴紫砂二厂厂长助理。其藏有被今人称之为“千金一壶” 的邵大亨刻款掇球壶。

或许因该壶甚为罕见,传闻今人中有人愿出十万元以求一观。

据书载,“大亨”壶的款识为刻款,款识见刀痕。若钤印者,必假也。)

此壶的底面,用钢刀刻有刀锋犀利的上下列二字行书款:汪森。其今价多少无所谓,或可与大亨壶比肩了。

其五、清早期陈鸣远印章款贴塑仿战国玉龙佩纹六方紫泥壶

规格:高九点五厘米。口径四点六厘米。底面呈六方形,每边长约五点四厘米。

碙砂和制,毂绉周身,珠粒隐隐。扁珠钮,圆形盖。盖面略作凸起。

壶肩处略圆弧,至下渐丰连于六方形壶身。壶腹自下而上渐收。

耳形把、短圆流均塑成六方形。假圈足,底面较平并略作内凹。

盖面压印阳线如意云纹及宝相花纹。壶腹六面中的四面,均帖塑仿战国玉龙佩纹饰。底面钤有四字双行方篆印:陳鸣远製。

该壶既用料考究,又制作精良。明面古朴典雅,实则匠心独运。书载称其为清初紫砂名家,名不虚传。

其六、清中期王南林印章款紫泥方壶

规格:高十二点二厘米。口径五点七厘米,底径九点三厘米。

据书载,王南林为清雍正年间紫砂名家之一。

珠钮,圆形盖。盖面略作凸起。耳形把、短圆流及壶身,均作四方形。假圈足亦作四方形,每边作如意曲。

盖面贴塑宝相花纹。壶腹两侧面,均模印二高士品茗纹及芭蕉纹等。底面钤有四字双行方篆印:王南林製。

其七、清中期曼生印章款

柿形紫泥壶

规格:高十一点二厘米。口径五点三厘米,底径七点一厘米。口沿五边形,每边边长约四厘米。

据书载:陈曼生,又号老曼等。名鴻寿,字子恭。清乾隆至嘉靖年间人。原籍浙江钱塘。著名金石学家及书画家,为西冷八家之一。

此壶或仿大彬六轴钮柿形壶,然腹外壁缺四螭龙纹。其色略紫,体沉釉亮。制作精良,堪称壶中妙品也。

盖面之上塑有六轴钮,或仿唐耀州窑多管瓶样式。柿形壶身,圆条形耳把。圆曲流长约寸余,底面平。

壶底面钤有双行三字楷方印:曼生記。盖内具小方篆印:曼生。款识皆较清晰。

又据书载:曼生壶多半出自陈曼生、杨彭年之手。书载曼生壶有刻铭者价高,无之者较有之者价低较多了。

八行堂今藏此壶,虽无刻铭但亦值得珍藏。因其当属曼生与杨彭年合作制之者。

雅士名流等,深知紫砂妙品与茶道皆属于文化。一旦皈依其中,洗涤浮生铅华。

其八、清中期杨彭年印章款镂雕开光行孝图纹四方室炉紫泥壶

规格:高十点九厘米。口径六点五厘米,底径七点三厘米。

双层胎体,入手较沉。色紫釉亮,精工细作。圆珠形钮,壶盖四方倭角。圆柄耳把,短圆流。

双层盖。其中外层盖面镂空雕有梅花纹,雕工精细。

壶腹及底面亦为双层。其中壶腹左右两侧面,均镂空雕成圆孔状开光。

开光周边镂刻花纹,形似园林围墙的花窗。从其开光处,可窥探壶腹内层外壁的模印图案。

即行孝图纹。图纹为:一少年奉茶伺候耄耋长者饮。

盖内钤“楊”、“彭年”二小篆印。底面外层中心处,镂空成圆孔。从中可见内层底面方篆印:“阿曼陀室。”

经仔细观察,其印迹与真品用印的印迹特征相符。

《宜兴陶瓷概要》记载:楊彭年,字二泉,号大鹏。清乾隆至嘉庆年间人,原籍浙江桐乡。

(其)善制茗壶,造型浑朴雅致,精巧玲珑,且善配泥色。他捏嘴不用模子。虽随意制成,亦有天然之致。

该壶当属真品。既精工细作,又颇显文巧。或可利文人雅士等上手摩挲也。其今价不菲,或为港币十万元。

其九:清中期楊彭年印章款紫泥卣形小壶

规格:高十点九厘米。口径四点九厘米,底径四点四厘米。

其形典雅,小巧玲珑。或仿西周青铜器提梁卣,只是缺少一提梁。壶色乌紫,质坚犹如铁铸。入手较沉。

钮形钮,扁圆盖。圆柄形耳把,短圆流。钮面刻有镂空钱纹。壶腹外壁左右两侧面,贴塑仿战国玉龙佩纹。

壶的底面之下,另置有底座。底座外沿呈斜坡状,周边刻有仰莲瓣纹。

书载龙纹与莲瓣纹相合,起源于南北朝。其纹始见于北魏大同云冈石窟,以及洛阳龙门石窟佛像群刻纹中。

又据书载,宋代龙纹特征之一为龙头顶部毛发后展。明代龙纹毛发前伸,尾呈花形。有比较才有鉴别。耶。

盖内钤有“楊”及“彭年”二小篆印。前者为圆形小印,后者为椭圆形并且稍长些。

此外,其底面及另置底座的底面,均钤有大小相若的方篆印:“ 楊彭年造 ”。

其今价或可达港币数万元了。藏家得之,既可睹物思人又可寄托思古之幽情。至于其价高低,似乎无所谓。

第十:清中期楊凤年印章款模印开光忍冬万年青纹抱月紫泥扁壶

规格:高十七点二厘米。口沿长方形,四点一乘三点二厘米。底面亦长方,五点四乘四点四厘米。

腹高十一点五厘米,腹壁厚约五点九厘米。

据书载:“ 楊凤年,字玉凤,亦称楊氏。系嘉庆至道光(公元1796~1850年间)人。

系楊彭年之妹,为紫砂工艺史上最早的女名家。制品构思丰富,浮雕精美。……”

此录之壶色青紫,釉亮。包浆较厚重,入手较沉。扁珠钮,长方盖。盖面略凸。

腹形扁圆似满月,周边趋中并且渐凸。耳形把扁方倭角,四方形流略曲。底足长方形,底面内凹较深。

壶腹左右两侧面,近周边均起弦纹。弦纹内开光,模印忍冬与万年青纹。其中的忍冬纹,即金银花纹。

底面钤有方篆印:“楊鳳年造 ” 。经仔细鉴定,其印痕与真印印迹完全相符。

二零一零年三月,有关部门在山西韩城正南后梁县境内,曾发现芮国贵族墓地一百四十余座。

其中第二十六号芮恒公夫人仲姜墓,出土了一件春秋战国时期的青铜扁壶。其形与此录楊氏之壶酷似之。

因此,没准儿鳳年生前曾见过与仲姜墓出土中式样相同之壶。鳳年为了不掠鼎彝之美,于是用紫砂仿之了。

据早年书中记载,楊氏竹段壶,高十点八厘米。彼时价约人民币四点八万元。此录之壶,今价或可倍之也。

十一、晚清邵友蘭印章款绿泥滴嵌诗文草虫图纹调砂四足倭角方壶

规格:高十一点二厘米。口径四点八厘米。底面四方倭角,每边长约二寸。

圆条形曲桥钮,扁圆盖。腹形近似方斗,壶身上下四角及棱线均做倭角修饰。

圆条形耳把。流形周圆并斜上,长约寸余。底面略作弧形并稍凸。

底面之下近边沿处,塑有四小方足。足形似方斗,又均作少许内敛。

壶体轻重适度,其色暗赭略紫又稍乌。砂泥较细润。壶腹左右两侧,均以绿泥滴嵌诗文及画作作装饰。

壶的一侧面,滴嵌绿泥七言行书诗一句:雨骞心前白鹭飞。另一侧面,滴嵌赭泥作兰草及甲虫图画。

邵氏以此装饰茗壶,或仿清中期紫砂名家杨友兰。据书载,杨氏曾以紫泥滴嵌饰壶作,每壶无不竭尽智力。

此壶盖内,钤有长卵形条印:“友蘭”。底面具带回纹花边方篆印:“友蘭秘製” 。咋说呢?似曾相识燕归来。

明崇祯至清康熙年间的紫砂女名家王友兰、清中期杨友兰及晚清邵友兰,三人同用“友蘭秘製” 印。咋辨?

问题是:凭啥子断定此壶属邵友兰制之?嗨,印章模样自报家门。因为带回纹的印章款,始见于清末民初。

邵友兰,即现代壶艺泰斗顾景洲之祖母也。相逢皆是缘,离合总关情。祖孙相会八行堂,紫砂情结人间藏。

十二、晚清吴大澂印章款衔环辅首耳盉形竹节纹紫泥壶

规格:高十三点五厘米。口径五点四厘米,底径七点五厘米。球形腹,最大腹径十点四厘米。

其形古朴典雅,或仿西周青铜器盉。釉色较亮。壶表铺砂梨皮,珠粒隐隐。胎料质坚犹如铁铸,上手颇沉。

精工细作,古朴典雅。桥形钮,天穹盖。耳把,斜短圆流。球形腹,腹下立有三足。三足鼎力,显得沉稳。

钮盖把流及肩腹足之表,均塑成竹节形。数之共六十四节。啥意思?或与八卦演绎数暗合。又竹与足谐音。

壶腹外壁左右两侧,均塑有衔活环的饕餮纹辅首。底面钤有方篆印:“愙斋”。即吴大澂先生晚年之号也。

据书载,吴大澂,晚年号愙斋。是现代文化名人吴湖凡的祖父。

吴氏曾任晚清湖南巡抚。曾代表清政府与俄签订《中俄爱晖条约》。

后因中日甲午战争督师失利,被贬回苏州任龙门书院院长。

又据书载,吴氏为著名金石学家,有著作传世。其钤印款之壶,多为黄玉麟或俞国良代其制之。后多赠送友人。

黄氏、俞氏均为晚清著名紫砂名家。吴氏真品壶的特征应是胎砂略粗,并且形制鼎彝。而民国仿品,既多泥少砂又形制简约。

再据书载,黄玉麟提梁钮鱼化龙壶,高十厘米。今价约二十万元人民币。

故宫博物院,今藏愙斋款真品壶两件。南京博物院及香港中文大学,各藏其真品壶一件。民间藏之者鲜见。

八行堂今藏愙斋款真品壶一件,当足则足矣。此外,还藏有民国仿之者一件。莺莺红娘,各是各样。吆西。

结语:

关于金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件等事上述已毕。兴趣使然,并以之纪念十一位紫砂名家。

乡野之人,习作奉上。有劳诸位看官大人阅之了,非常感谢。人过留名,雁过留声。紫砂情怀,方兴未艾。

余者尚有末篇,记载该堂今藏的十二件现代紫砂名家壶及事。待后奉上,还请诸位看官大人斧正了。多谢。

后记:

对于惠逸公的生卒年月(1766-1831)与《阳羡砂壶图考》中记载的汉方壶(底镌‘丁未仲冬惠逸公制’)制作日期,存在矛盾之处。

康熙年号为1662-1723、雍正年号为1723-1735、乾隆年号为1736-1796、嘉庆年号为1796-1821、咸丰年号为1821-1851,期间共历时190年,农历共有4个丁未年,即1667、1727、1787、1847。

如果惠逸公的生卒年月记载正确,则该汉方壶应为公元1787年之丁未制作;如果认定该汉方壶作于公元1727年之丁未,则惠逸公生卒年月1766-1831年的记载错误。

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,文责作者自负,如涉及侵权请联系我们删除!

(图:惠逸公制扁腹壶,底款刻字“伴客谈清夜,逸公制”)

(图:逸公壶,唯一刻款)

注:惠逸公(约公元1766—1831年),清朝著名紫砂艺人。惠逸公生于清雍乾年间,他大小壶兼制,善制小壶,以工巧闻名,可与惠孟臣相提并论。(来源:百度百科)

* 紫砂情怀:八行堂藏明清等紫砂名家壶(次篇)

清代紫砂名家壶十二件

千年窑火,紫玉金砂。一壶在手,乾坤在握。睹物思人,适情雅趣。人生意义怎讲?就是满怀兴趣地活着。

金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件。余今将其集于次篇,兴许有点看头。乡野之人,习作而已。

其中时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱。二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足。

晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也。余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。

千年窑火,紫玉金砂。一壶在手,乾坤在握。睹物思人,适情雅趣。人生意义怎讲?就是满怀兴趣地活着。

金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件。余今将其集于次篇,兴许有点看头。乡野之人,习作而已。

其中时徒邵文金、文银兄弟之壶或为绝唱。二惠之一清三代的逸公壶,既具罕见年代款又可补史料之不足。

晚清士大夫吴大澂之壶,当属真品也。余者中汪森、王南林、陈鸣远、曼生及杨彭年兄妹之壶等较为珍贵。

其一、清初邵文金调砂压印款瓜棱纹柱形壶

规格:高十五点八厘米。口径五点六厘米,底径九点四厘米。

据书载,邵文金,又名亨祥。明万历四年至清顺治三年(公元1576~1646年)

间人。籍江西婺源。

(邵)文金与其弟邵文银,同为時(大彬)之门徒。据《阳羡茗壶系》载,邵文金仿時大汉方独绝。

此录壶之色赭朱,釉亮。质坚体沉。制作精良,肃穆雅斓。壶表铺砂梨皮,珠粒隐隐。细察可见毂罗纹。

平圆盖,盖面略凸。盖面之上,塑有独角展翼的天禄钮。据书载,器物上塑天禄钮之形,意在永绥百禄。

开卷有益。《汉书·西域志》载:双角者或为辟邪,独角者或为天禄。拔除不祥为辟邪,永绥百禄为天禄。

壶腹周圆,自上而下渐壮形似圆柱。外壁周面凹凸有致,并且阴刻有瓜棱纹。

耳形把略长方,把的上端塑有饕餮纹。饕餮口上衔把柄直下凤尾,形象生动。凤尾偏向右下,并且略曲。

长曲流之表,雕刻有竹节纹。壶嘴的根部亦塑有饕餮纹,其口上含流之根部。

假圈足,底面略内凹。底面周边呈四瓣花口形。其形与海棠花瓣模样近似之。

壶外壁半周面以及底面,分别刻有铭文及款识。外壁刻有字形较大的四字双行篆书铭文:龙凤呈祥。

其右下,阴刻字形较小的五字双行行书款:乙酉年辰月。即清顺治三年七月,亦即公元一六四五年八月。

文金卒于一六四六年。此壶为其卒前一年制之,或为其绝唱也。嗨,白云千载空悠悠,紫砂妙品人间留。

壶底面中心处,压印有品字形楷款:邵文金。款字规范并且较为清晰。

又据书载,明末清初时刻款与压印款、印款并用。因此,该壶属于清初时制之。

因其既真又具年代款识,故可遇不可求也。至于其今价多少,目前不得而知。或许可达港币十万元之上了。

(注:该堂还藏有一件文金调砂压印款兽钮贴塑蝠凤纹扁圆小壶。此篇未列入,还请诸位看官大人见谅了。)

其二、清初邵文银天青泥刻款扁圆中壶

规格:高九点三厘米。口径八点二厘米,底径十点八厘米。仅作半葫芦形钮,其余通体光素无纹饰。

据《桃溪客语》载:邵文银,又名享裕。明万历七年至顺治四年(公元1579~1647年)间人。

原籍江西婺源。与文金同胞兄弟,時大彬弟子。制作文巧,饶有時门风格。传闻邵文银制壶,只用天青泥。

壶色天青,黑中稍泛紫。釉亮。体沉压手,壶表具毂罗纹。

半葫芦形钮,大平圆盖。壶盖直压口沿。无颈。圆柄耳把,短圆流。壶身扁圆。底面既平且阔又稍作内凹。

底面用钢刀阴刻双行五字行书款:大清邵文银。刻款字迹清晰,仔细观察可见刀锋痕迹。刻款从来不易仿。

文银享年六十九岁,卒于清顺治四年。由其刻款特征推测,该壶多属其六十五岁后制之。亦或为其绝唱也。

该壶不仅制作精良,而且器型沉稳。尤其是其中蕴涵的虚静之态,每每令人观而复之。或可悟室虚生白了。

所谓制壶妙品,以虚静为首,谓之神韵。我等怎生见得?此壶当是之,可作范本也。嗨,似曾相识燕归来。

其三、清三代惠逸公刻铭款调砂井栏壶

(图:逸公壶,丙子仲夏,即乾隆二十一年四月,1756年5月)

(款识鲜见,天官赐福。)

规格:高九点二厘米。口径六点四厘米,底径十点三厘米。

此壶弥足珍贵,可遇不可求也。迄今为止,海内外藏家皆梦寐以求。其存世的重要意义,笔者于文末提及。

造型简洁规整,井栏的形制被完整地表现了出来。

壶色似栗壳,釉较亮。调砂和制,砂泥较润。其盖如单车之铃并且直压壶口。子母口,其中子口深约寸余。

壶身形圆如井栏,外壁下部略张上部渐收。圆条形耳把,把形近长方且较阔。

短圆流斜向上扬,自上而渐壮。假圈足。底面较阔且较为平整,并且略作内凹。

壶子口外壁与壶身外壁以及底面,共具三处款识。分别用竹刀或钢刀刻之。款识字迹,至今依然较为清晰。

首处刻铭,位于子口外壁半周处。以竹刀刻之属藏铭款。即右左横向环刻七字行书铭文:青春女子盼君来。

第二处刻铭,位于腹外壁一侧面。用钢刀刻就五字双行行书铭文:清泉石上流。

刻铭右侧亦以钢刀刻有四字单行行书款:丙子仲夏。

第三处为刻款,位于壶底面。亦用钢刀刻之,即上下列之二字行书款:逸公。刻款书法近颜体,清逸素雅。

据书载:此前见于著录的逸公刻有年代款紫砂壶,仅有一件。即清雍正五年(亦即公元 1727 年)制之者。

而“丙子仲夏”,则为清乾隆二十一年四月(亦即公元 1756年 5月)。后者较前者晚了二十九年。难得一见。

逸公生卒年不详。今朝文物界及藏界,皆认为其属于清三代人。这没问题。问题是其下限,至今难以定论。

此壶所刻年代款识,为已知者的近三十年后再次刻之者。因此,其距逸公属于清三代人的下限较为接近了。

作为物证,此刻款可补充史料之不足。弥足珍贵?好像是的。掌声响起来,我心更明白。曲水流觞我的爱。

其今价多少并不重要,重要的是其史料价值。八行堂今藏之,当然窃喜。哎呦喎真是的,燕子归来月满楼。

其四、清早期汪森刻款调砂掇球壶

规格:高十点三厘米。口径五点九厘米,底径七点二厘米。“掇球”为宜兴方言,近嘴意。

据书载:汪森,清顺治至康熙(公元1644~1722年)间人。籍浙江桐乡,官至广西桂林府通判。嗜茗饮,有紫砂壶铭。属雅士名流也。

壶色暗赭,壶表铺砂梨皮珠粒隐隐。珠钮,天穹盖。圆柄耳形把,短圆流。

鼓腹,腹上部稍张,下部略作外撇。假圈足,底面较平。

其形与清中晚期紫砂名家邵大亨刻款掇球壶近似。何料想,譬如积薪,后来者居上。虞姬虞姬奈若何?

(上海许四海,全国紫砂金奖获得者。曾任宜兴紫砂二厂厂长助理。其藏有被今人称之为“千金一壶” 的邵大亨刻款掇球壶。

或许因该壶甚为罕见,传闻今人中有人愿出十万元以求一观。

据书载,“大亨”壶的款识为刻款,款识见刀痕。若钤印者,必假也。)

此壶的底面,用钢刀刻有刀锋犀利的上下列二字行书款:汪森。其今价多少无所谓,或可与大亨壶比肩了。

其五、清早期陈鸣远印章款贴塑仿战国玉龙佩纹六方紫泥壶

规格:高九点五厘米。口径四点六厘米。底面呈六方形,每边长约五点四厘米。

碙砂和制,毂绉周身,珠粒隐隐。扁珠钮,圆形盖。盖面略作凸起。

壶肩处略圆弧,至下渐丰连于六方形壶身。壶腹自下而上渐收。

耳形把、短圆流均塑成六方形。假圈足,底面较平并略作内凹。

盖面压印阳线如意云纹及宝相花纹。壶腹六面中的四面,均帖塑仿战国玉龙佩纹饰。底面钤有四字双行方篆印:陳鸣远製。

该壶既用料考究,又制作精良。明面古朴典雅,实则匠心独运。书载称其为清初紫砂名家,名不虚传。

其六、清中期王南林印章款紫泥方壶

规格:高十二点二厘米。口径五点七厘米,底径九点三厘米。

据书载,王南林为清雍正年间紫砂名家之一。

珠钮,圆形盖。盖面略作凸起。耳形把、短圆流及壶身,均作四方形。假圈足亦作四方形,每边作如意曲。

盖面贴塑宝相花纹。壶腹两侧面,均模印二高士品茗纹及芭蕉纹等。底面钤有四字双行方篆印:王南林製。

其七、清中期曼生印章款

柿形紫泥壶

规格:高十一点二厘米。口径五点三厘米,底径七点一厘米。口沿五边形,每边边长约四厘米。

据书载:陈曼生,又号老曼等。名鴻寿,字子恭。清乾隆至嘉靖年间人。原籍浙江钱塘。著名金石学家及书画家,为西冷八家之一。

此壶或仿大彬六轴钮柿形壶,然腹外壁缺四螭龙纹。其色略紫,体沉釉亮。制作精良,堪称壶中妙品也。

盖面之上塑有六轴钮,或仿唐耀州窑多管瓶样式。柿形壶身,圆条形耳把。圆曲流长约寸余,底面平。

壶底面钤有双行三字楷方印:曼生記。盖内具小方篆印:曼生。款识皆较清晰。

又据书载:曼生壶多半出自陈曼生、杨彭年之手。书载曼生壶有刻铭者价高,无之者较有之者价低较多了。

八行堂今藏此壶,虽无刻铭但亦值得珍藏。因其当属曼生与杨彭年合作制之者。

雅士名流等,深知紫砂妙品与茶道皆属于文化。一旦皈依其中,洗涤浮生铅华。

其八、清中期杨彭年印章款镂雕开光行孝图纹四方室炉紫泥壶

规格:高十点九厘米。口径六点五厘米,底径七点三厘米。

双层胎体,入手较沉。色紫釉亮,精工细作。圆珠形钮,壶盖四方倭角。圆柄耳把,短圆流。

双层盖。其中外层盖面镂空雕有梅花纹,雕工精细。

壶腹及底面亦为双层。其中壶腹左右两侧面,均镂空雕成圆孔状开光。

开光周边镂刻花纹,形似园林围墙的花窗。从其开光处,可窥探壶腹内层外壁的模印图案。

即行孝图纹。图纹为:一少年奉茶伺候耄耋长者饮。

盖内钤“楊”、“彭年”二小篆印。底面外层中心处,镂空成圆孔。从中可见内层底面方篆印:“阿曼陀室。”

经仔细观察,其印迹与真品用印的印迹特征相符。

《宜兴陶瓷概要》记载:楊彭年,字二泉,号大鹏。清乾隆至嘉庆年间人,原籍浙江桐乡。

(其)善制茗壶,造型浑朴雅致,精巧玲珑,且善配泥色。他捏嘴不用模子。虽随意制成,亦有天然之致。

该壶当属真品。既精工细作,又颇显文巧。或可利文人雅士等上手摩挲也。其今价不菲,或为港币十万元。

其九:清中期楊彭年印章款紫泥卣形小壶

规格:高十点九厘米。口径四点九厘米,底径四点四厘米。

其形典雅,小巧玲珑。或仿西周青铜器提梁卣,只是缺少一提梁。壶色乌紫,质坚犹如铁铸。入手较沉。

钮形钮,扁圆盖。圆柄形耳把,短圆流。钮面刻有镂空钱纹。壶腹外壁左右两侧面,贴塑仿战国玉龙佩纹。

壶的底面之下,另置有底座。底座外沿呈斜坡状,周边刻有仰莲瓣纹。

书载龙纹与莲瓣纹相合,起源于南北朝。其纹始见于北魏大同云冈石窟,以及洛阳龙门石窟佛像群刻纹中。

又据书载,宋代龙纹特征之一为龙头顶部毛发后展。明代龙纹毛发前伸,尾呈花形。有比较才有鉴别。耶。

盖内钤有“楊”及“彭年”二小篆印。前者为圆形小印,后者为椭圆形并且稍长些。

此外,其底面及另置底座的底面,均钤有大小相若的方篆印:“ 楊彭年造 ”。

其今价或可达港币数万元了。藏家得之,既可睹物思人又可寄托思古之幽情。至于其价高低,似乎无所谓。

第十:清中期楊凤年印章款模印开光忍冬万年青纹抱月紫泥扁壶

规格:高十七点二厘米。口沿长方形,四点一乘三点二厘米。底面亦长方,五点四乘四点四厘米。

腹高十一点五厘米,腹壁厚约五点九厘米。

据书载:“ 楊凤年,字玉凤,亦称楊氏。系嘉庆至道光(公元1796~1850年间)人。

系楊彭年之妹,为紫砂工艺史上最早的女名家。制品构思丰富,浮雕精美。……”

此录之壶色青紫,釉亮。包浆较厚重,入手较沉。扁珠钮,长方盖。盖面略凸。

腹形扁圆似满月,周边趋中并且渐凸。耳形把扁方倭角,四方形流略曲。底足长方形,底面内凹较深。

壶腹左右两侧面,近周边均起弦纹。弦纹内开光,模印忍冬与万年青纹。其中的忍冬纹,即金银花纹。

底面钤有方篆印:“楊鳳年造 ” 。经仔细鉴定,其印痕与真印印迹完全相符。

二零一零年三月,有关部门在山西韩城正南后梁县境内,曾发现芮国贵族墓地一百四十余座。

其中第二十六号芮恒公夫人仲姜墓,出土了一件春秋战国时期的青铜扁壶。其形与此录楊氏之壶酷似之。

因此,没准儿鳳年生前曾见过与仲姜墓出土中式样相同之壶。鳳年为了不掠鼎彝之美,于是用紫砂仿之了。

据早年书中记载,楊氏竹段壶,高十点八厘米。彼时价约人民币四点八万元。此录之壶,今价或可倍之也。

十一、晚清邵友蘭印章款绿泥滴嵌诗文草虫图纹调砂四足倭角方壶

规格:高十一点二厘米。口径四点八厘米。底面四方倭角,每边长约二寸。

圆条形曲桥钮,扁圆盖。腹形近似方斗,壶身上下四角及棱线均做倭角修饰。

圆条形耳把。流形周圆并斜上,长约寸余。底面略作弧形并稍凸。

底面之下近边沿处,塑有四小方足。足形似方斗,又均作少许内敛。

壶体轻重适度,其色暗赭略紫又稍乌。砂泥较细润。壶腹左右两侧,均以绿泥滴嵌诗文及画作作装饰。

壶的一侧面,滴嵌绿泥七言行书诗一句:雨骞心前白鹭飞。另一侧面,滴嵌赭泥作兰草及甲虫图画。

邵氏以此装饰茗壶,或仿清中期紫砂名家杨友兰。据书载,杨氏曾以紫泥滴嵌饰壶作,每壶无不竭尽智力。

此壶盖内,钤有长卵形条印:“友蘭”。底面具带回纹花边方篆印:“友蘭秘製” 。咋说呢?似曾相识燕归来。

明崇祯至清康熙年间的紫砂女名家王友兰、清中期杨友兰及晚清邵友兰,三人同用“友蘭秘製” 印。咋辨?

问题是:凭啥子断定此壶属邵友兰制之?嗨,印章模样自报家门。因为带回纹的印章款,始见于清末民初。

邵友兰,即现代壶艺泰斗顾景洲之祖母也。相逢皆是缘,离合总关情。祖孙相会八行堂,紫砂情结人间藏。

十二、晚清吴大澂印章款衔环辅首耳盉形竹节纹紫泥壶

规格:高十三点五厘米。口径五点四厘米,底径七点五厘米。球形腹,最大腹径十点四厘米。

其形古朴典雅,或仿西周青铜器盉。釉色较亮。壶表铺砂梨皮,珠粒隐隐。胎料质坚犹如铁铸,上手颇沉。

精工细作,古朴典雅。桥形钮,天穹盖。耳把,斜短圆流。球形腹,腹下立有三足。三足鼎力,显得沉稳。

钮盖把流及肩腹足之表,均塑成竹节形。数之共六十四节。啥意思?或与八卦演绎数暗合。又竹与足谐音。

壶腹外壁左右两侧,均塑有衔活环的饕餮纹辅首。底面钤有方篆印:“愙斋”。即吴大澂先生晚年之号也。

据书载,吴大澂,晚年号愙斋。是现代文化名人吴湖凡的祖父。

吴氏曾任晚清湖南巡抚。曾代表清政府与俄签订《中俄爱晖条约》。

后因中日甲午战争督师失利,被贬回苏州任龙门书院院长。

又据书载,吴氏为著名金石学家,有著作传世。其钤印款之壶,多为黄玉麟或俞国良代其制之。后多赠送友人。

黄氏、俞氏均为晚清著名紫砂名家。吴氏真品壶的特征应是胎砂略粗,并且形制鼎彝。而民国仿品,既多泥少砂又形制简约。

再据书载,黄玉麟提梁钮鱼化龙壶,高十厘米。今价约二十万元人民币。

故宫博物院,今藏愙斋款真品壶两件。南京博物院及香港中文大学,各藏其真品壶一件。民间藏之者鲜见。

八行堂今藏愙斋款真品壶一件,当足则足矣。此外,还藏有民国仿之者一件。莺莺红娘,各是各样。吆西。

结语:

关于金陵斯氏八行堂,今藏清代紫砂名家壶十二件等事上述已毕。兴趣使然,并以之纪念十一位紫砂名家。

乡野之人,习作奉上。有劳诸位看官大人阅之了,非常感谢。人过留名,雁过留声。紫砂情怀,方兴未艾。

余者尚有末篇,记载该堂今藏的十二件现代紫砂名家壶及事。待后奉上,还请诸位看官大人斧正了。多谢。

后记:

对于惠逸公的生卒年月(1766-1831)与《阳羡砂壶图考》中记载的汉方壶(底镌‘丁未仲冬惠逸公制’)制作日期,存在矛盾之处。

康熙年号为1662-1723、雍正年号为1723-1735、乾隆年号为1736-1796、嘉庆年号为1796-1821、咸丰年号为1821-1851,期间共历时190年,农历共有4个丁未年,即1667、1727、1787、1847。

如果惠逸公的生卒年月记载正确,则该汉方壶应为公元1787年之丁未制作;如果认定该汉方壶作于公元1727年之丁未,则惠逸公生卒年月1766-1831年的记载错误。

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,文责作者自负,如涉及侵权请联系我们删除!

责任编辑:网络

新闻时事

最新资讯