清雍正 斗彩祥云纹马蹄式水丞,高5.3厘米,2016年香港瀚斯春季拍卖品,成交价:12,640,000港元。

清雍正 斗彩“仙人乘槎”纹马蹄式水丞,高7.1厘米、口径4.9厘米、底径6.2厘米,笔者珍藏。

清雍正 斗彩牡丹雉鸡纹小灯笼瓶,高8,6厘米、口径2.4厘米、底径3.4厘米,笔者珍藏。

雍正的斗彩,是继成化斗彩之后的第二个高峰,在精致、严谨、工整、美观等方面,跨越了斗彩的新高度,下面鉴赏两件雍正斗彩小物件。

本公众号说瓷,为避免误导读者,真字当头,把鉴真放在第一位,从宏观、微观等角度多方论证、有足够的证据可以证明为真品的器物,才拿出来鉴赏交流,证据不足的一律免谈。

笔者在圈内与人交流,常挂在嘴边的一句话就是,你拿什么来证明一件器物是真的,自己认为是真的是远远不够的,甚至是错误的,必须要有足够的证据能够证明才行,因为在网络上看图片,无法看到器物胎、釉、彩的质感,看不到器物老化、氧化的本来面目,任何一件赝品都可以说成是真的,不少赝品确实也很像真的。

不知各位看官注意到没有,目前网络上的说瓷是这样一种现状,有的自媒体质量很高,晒出来的器物基本是到代的好东西,如良师益友,引领藏家在收藏大世界中少走很多弯路;有的自媒体则泥沙俱下,真真假假,迷雾重重,没有一定的眼力就会被误导,会越搞越糊涂;还有一类就是出于某种原因或是自身的鉴定能力,晒出来的东西都说是真的,说得头头是道,说得比真的还要真,实际上呢是一件真的都没有,如果没有鉴别能力,跟着这样的感觉走,从玩瓷的角度来说,这辈子就玩完了。

这两件雍正斗彩,说它是真的,那么,说真的依据是什么呢。

说真之前,我们先明白一个概念,雍正做皇帝的时间是公元1722年至1735年,从他坐龙椅到现在,超过三百年了,三百年是什么概念呢,按三十年一代人来计算,已经是至少十代人了,如果不看族谱,已经没几个人能把自己的老祖宗一一道来了,我说这个的意思是提醒一下各位看官,三百年不是昨天,是历史,是我们这一代人往前推至少是第十代以上的老祖宗生活的年代,也就是说,从那个年代出窑的瓷器,历经了三百年的岁月,如果找不到什么老化的痕迹,那怕这件瓷器表面上和雍正瓷器百分之百的一致,我也是不敢说这就是雍正本朝的瓷器的,凭什么说是呢,凭它很像、非常像就下结论,那肯定是乱了套的,那凭什么来说事呢,凭笔者说是就是吗,当然更不是,如果是那就更乱套了,可以这样说,是真是假,谁说都不算数,唯有器物自身的老化特征说了才算数,只要器物自然的老化特征足够典型,它肯定就是老的,这不以任何人的意志为转移。

玩瓷器的应该都见过五、六、七十年代的创汇瓷,距今六十年左右,釉面的火光已经很弱了,火光消退之后釉面就开始向温润的方向发展,时间越久温润感就越强,雍正本朝的瓷器,火气早已散尽,但由于雍正瓷工艺精湛,火候控制恰到好处,釉面玻化好,多数白釉器物的釉面温润感不是很强,釉面平静有一定的莹润感,但和多数古瓷温润的概念是有差别的,这一点如果对雍正瓷器的釉面没有深刻的认识是不怎么好把握的,和现代仿雍正瓷相比就比较好理解,仿品的釉没做旧的火光明亮,浮光笼罩着釉面,看不到釉面的宁静,更没有润的味道;有用微酸洗的,火光感是降下来了,可莹润感仍然是出不来的。而雍正瓷器的釉面,火光是绝对没有了,宁静幽雅的釉表只有莹润,这种莹润没有永宣瓷器釉面的莹润来那么强烈。

下图毫无贼光,釉面柔和,有一定的莹润感的釉面,值得仔细品味。

在《深度解读传世老瓷器釉面的老化、氧化、氧化膜和蛤蜊光》一文中,笔者论述了明清彩瓷自然老化的基本特征,强调了到代的明清彩瓷必须要有相应的老化特征,雍正彩瓷也必须要有这样的特征,否则很难证明一件东西是否到代,雍正的斗彩瓷,和明清的斗彩瓷工艺和彩料是一样的,都离不开铅这一助溶物,都容易自然氧化,都会有不同程度的蛤蜊光,自然的,轻重不一的,隐隐约约的氧化层和蛤蜊光,证明了这件瓷器该有的三百年的样貌。

白釉氧化出蛤蜊光,是一件瓷器够老的重要依据,水丞的外底部釉面,有近一半的釉面在合适的光照下,有明显的氧化膜,氧化膜较重的地方,肉眼可见程度不一的蛤蜊光(见下图),证明了这件瓷器它经历了漫长的时间。在老瓷器中,局部釉面老化、氧化和出现蛤蜊光这种情况是不少的,此水丞的底部,远离含有助溶物及各类矿物彩料,是较为相对的纯白釉,在这样的白釉上氧化出氧化膜,进而氧化出蛤蜊光,其自然老化的过程更明显,判断真伪的依据更有力,即先氧化出氧化膜,然后在氧化膜较厚重的地方出现蛤蜊光,这种彩光鲜活灵动,仿佛是有生命的精灵。

关于蛤蜊光,有人因没有深入认知和假蛤蜊光的出现而不置可否,认为其在瓷器鉴定中作用不大,这是极端错误的,在分清真假蛤蜊光的前提下,蛤蜊光在瓷器鉴定中意义重大,因为绝大部分古代彩瓷都有不同程度的蛤蜊光,这是真品彩瓷最普遍的特征,假的蛤蜊光只要结合器物的总体老化特征加以鉴别,就很容易辨别(详情请阅读深度解读《传世老瓷器釉面的老化、氧化、氧化膜和蛤蜊光》一文)。

雍正瓷器的底胎,一般而言都是很干净的,干净的胎经三百年老化氧化,有干老的感觉,是很干净的干老,似乎有一层老化的皮壳遮住了洁白细腻的胎体,这层皮壳使胎看起来被风干了,不像新仿的胎,给人“湿”的感觉,即使是做旧的胎,“做旧的皮壳”遮住了胎,它也没有干老的感觉。

清三代瓷器的底胎,干净、干老的同时,常常有空气中的污垢浸入胎体之中,多呈星点状,和胎体自然的融为一体,是胎体的一部分,虽然有污垢杂质的浸入,看起来仍然是干净的,不像仿品做旧的胎,看起来是脏的,它不自然。

下面四张底足局部图,为佳士得拍卖的雍正瓷器底足,干净、干老是主要特征,也有随空气浸入形成的小黑点。

胎釉同步老化,是辨别老瓷器重要的一步,胎釉同时接受空气的氧化变老,虽然变老的样貌不一样,但老的本质是一样的,一个体现在釉面的方方面面,一个体现在胎骨上,釉面的老相有多老,底胎的胎骨相应的也应该有多老,反过来也是一样,胎骨的老相和釉面的老相是相辅相成的,这一点关注多了,就会发现,仿品在这一方面最容易露出马脚,底款写着相隔数百年的历朝历代的款,底胎都一个样,都是用脏物涂抹而成,胎表被脏物遮盖住,看不到干净的底胎里自然浸入的小黑点,有的赝品底胎不做旧,新湿感突出,没有天长日久浸入的小黑点。

【鉴赏的目的】:鉴赏的过程是一个品物到品味的过程,由物质到精神文化的升华,通过这一过程,让品味与品真同行。

一、从器物体现出来的文化内涵,去领略器物的文化魅力。

古有乘槎飞天遇织女的奇人,今有神舟飞船上九天揽月的奇迹,中华民族的飞天梦,可以说是一梦千年。

仙人乘槎”(槎,音茶,木筏、舟船之意),是中国传统吉祥纹饰图案,常见于瓷器、玉器、鼻烟壶、犀角器等器物之上。“槎”在中国古代神话体系中,被赋予了能够往来于海上和天河之间的神奇的交通器具,人们称之为浮槎、仙槎、海槎、星槎等。

此马蹄式水丞,纹饰是“仙人乘槎”,“仙人乘槎”的故事,是晋人张华在他的志怪小说〈博物志〉中记载的一段传奇:天河与海通,人有奇志,立飞阁于槎上,多赍粮,乘槎而去。去十馀日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严,遥望宫中多织妇。牵牛人乃惊问曰:”此人具说来意,并问此是何处。“君还至蜀郡,访严君平则知之。后至蜀问君平,平曰:”计年月,正是此人到天河时也。

在这样一个充满奇幻色彩的背景下,天上银河与地上大海相连,一位居住在海边的奇志者,决定踏上一段前所未有的旅程。乘槎来往于大海与银河之间,在槎上建阁楼,备足干粮,乘槎远去十几天后,他到达一处像城市的地方,远远望去宫殿中有很多织女。又见一男子牵着牛在州边饮水,他惊奇地问牵牛人这是哪里,牵牛人则让他去蜀地访问严君平就知道了,此人到蜀地后问严君平,君平回答说:“某年某月某日,有客星入犯牵牛星,随后核对日期,这个时间正是他碰到织女、牵牛郎的日子。

这就是古人飞天梦想的一次尝试,古代各类题材“仙人乘槎”中的“槎”,大多以枯老树干的形象呈现。“仙人乘槎”图案主要表现为一老者乘槎乘风破浪前行,槎尾上挂着葫芦,老者则有不同的姿势,有的手中持书或如意、支机石;有的双手环抱于身前、有的则是双手垂置于身侧,明代之前,乘“槎”星际飞行的形象多为男性,到了晚明、清代,乘“槎”的人有男的也有女的,女者形象多为靓丽的仙女形象,乘“槎”角色的变动,隐含了社会对男女平等的美好愿望,

清 仙人乘槎图。

“仙人乘槎”作为瓷器纹饰题材的,在明代中期之前少见,明代中期则在民窑中开始盛行,此后成为民窑常见的纹饰题材,“仙人乘槎”图在官窑瓷器中相对较少,因而,明清官窑中有“仙人乘槎”图饰的,更为稀有珍贵。

明天启 青花五彩“仙人乘槎”图盘,美国大都会博物馆藏。

清康熙 “仙人乘槎”图斗彩盘。

清康熙 “仙人乘槎”斗彩杯。

清雍正 “仙人乘槎”斗彩小碗。

清雍正 “仙人乘槎”斗彩水丞,笔者藏。

二、把器物放到它所在的时代背景中,赏析器物的工艺之美、领略那个时代的工匠精神。

瓷器的历史发展到了清代,在国力持续上升的康熙时期,继承与创新并举,实用与鉴赏同行,瓷器在质量和新品种的研发上很快就上了一个台阶,到了雍正,很快又上新台阶,惊喜来得这么快在陶瓷史上是少见的,比起康熙瓷业的高质量发展,雍正瓷器更加注重质量,博采众长,精益求精,迅速把清代瓷器生产推向工艺精良的发展阶段,是雍乾瓷器大放异彩。

雍正瓷器以精细著称于世,其突出的特点是:工艺精细,胎釉纯净,器型俊秀,典雅优美,品种繁多,釉色齐备,不管仿古还是创新,都取得了空前的成就。为什么雍正瓷器如此精致考究,除了日理万机的雍正亲自过问瓷业事务之外,有一个为雍正瓷业做出巨大贡献的人必须要说一下,这个人就是大名鼎鼎的唐英,他从雍正六年起,以内务府员外郎之职奉命协助年希尧烧造官窑瓷器,年希尧为淮安关税务兼景德镇御厂窑务,唐英虽为协助,但史料记载:“但一切烧造事宜,俱系他一人经营”,名义上是副手,实际上是雍正时代“央企”的老总,这个老总,一心扑在工作上,他努力工作到什么程度呢,在《瓷务事宜示谕稿序》中他是这样陈述自己的工作的:“余于雍正六年奉督陶......茫然不晓,唯诺于工匠之意旨,惴惴焉!......杜门谢交遊,萃精会神,苦心勠力,与工匠同其食息者三年,抵九年辛亥于物料、火候、生克变化之理,虽不敢谓全知,颇有得于抽添变通之道......"。有这样一位老总,与工匠同吃同住三年,苦心钻研,锐意进取,严把质量关,狠抓产品创新,产品质量自然就上来了,新品种叶出来了,这位“劳模型”老总,在这个位置上直到乾隆二十一年,一干就是三十一年,用辛勤的劳动,把雍正、乾隆的瓷器质量推到了新的高度。

笔者原来也曾纳闷,触摸中国的陶瓷器。从汉代的青瓷一路触摸过来,怎么到了雍正,从胎釉到器型,从纹饰到彩料,从风格到韵味,突然就那么精美了呢,看了唐英督陶官的事迹之后,才有了更深刻的理解,唐英从开始的“茫然不晓”,到成为一代制瓷大师,他本身的蜕变,化蛹成蝶,才有了雍乾瓷器的流光溢彩。

雍正瓷器的胎,洁白细腻,在放大镜下观察,像极了农村人工制作的糯米糍粑,白而有粘性,有油性,陈腐的胎泥和人工制作的泥料颗粒,恰到好处的熔融交合,有别于当代机械粉碎短时间陈腐的胎泥;釉料的纯净,看着就赏心悦目,虽然现在仿的釉也很美,品味的时候,感觉这老釉新釉,虽然都是釉,但感觉一个像陈年老酒,它醇,一个像新酿的酒,它辣,虽然成分都是甲醇,感觉不一样,这醇与辣的差别,缘于材料与工艺,虽然都是釉料,一个是自然的矿物釉料,一个是现代配制的釉料;一个是柴火慢炖,一个是电炉急烧;一个是工匠精神,精益求精,一个是上班族为了赚钱,多烧一个多赚一个,使得本来差别不大的东西,在韵味上差别很大。

如下图水丞口部的处理,口部外部微微收敛之后,向内斜修一刀,形成向里倾斜的一个斜面,内部顺着外部的收敛在口沿下方微微内倾,使口部不直溜有层次感,口部的美感油然而生,尽显工匠的神来之笔。

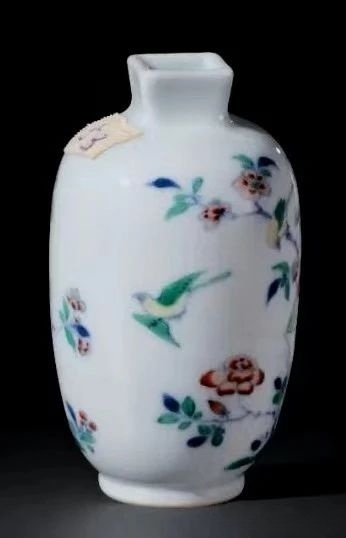

雍正的瓷器,不管大件小件,比例都是那么的协调优美,肥瘦高矮都秀气满满,比例协调,过渡转折柔美俊秀,出神入化,瓷器造型之美已达空前境地,如下图小灯笼瓶,以8.6厘米的高度,从口沿到颈肩,再到腹胫圈足呈现完美的线条之美,以小器大样的姿态彰显雍正瓷器工丽妩媚的经典,有鉴赏者用增一分则拙,减一分则陋来形容雍正瓷器的造型之美,这真的是鉴赏到精髓了,

三、从时代风格特征的角度,审视器物的纹饰艺术之美,欣赏器物的流光溢彩。

雍正斗彩的独特风格,离不开胎土选料的精细,淘洗、制坯工艺也有很大提高,烧制温度适度,故胎体白净细润,大多相对胎薄体轻,釉质温润,光洁如玉,为斗彩的艺术美感铺垫了基础。

雍正斗彩瓷器无论从造型设计,还是纹饰布局、色彩搭配以及填彩工艺,均进入了一个崭新的阶段,此时的斗彩虽继续沿用填彩的装饰方法,但是青花线内所填彩料,填彩准确,工整细腻,不越边线,在有限的青花框内,将彩料进行渲染和烘托,改变了明代双线平涂的局限,使纹饰更加清逸秀丽,不仅如此,雍正斗彩还将粉彩运用到斗彩的装饰之中,这种改良彻底淘汰了传统五彩的填彩工艺,粉彩是一种含有“玻璃白的彩料,“玻璃白”是一种乳浊剂,与其他着色剂配合使用,可以使各色彩料呈现出一种深浅不一、层次分明的多种色阶,给人以温文尔雅的装饰效果,通过“玻璃白的渲染,可以得到“一色多变”,因而大大地增加了色彩的品种,粉彩与青花搭配彩绘,其色料在烧成后,使瓷器的表面与传统的五彩相比有一定的厚度,粉润柔和,晶莹艳丽,立体感凸出,这种改变青花与五彩的传统搭配,创新青花与粉彩同时使用的方法,将釉下青花与釉上粉彩融为一体,使雍正斗彩瓷器更加丰富多彩,艺术表现力更为生动传神。

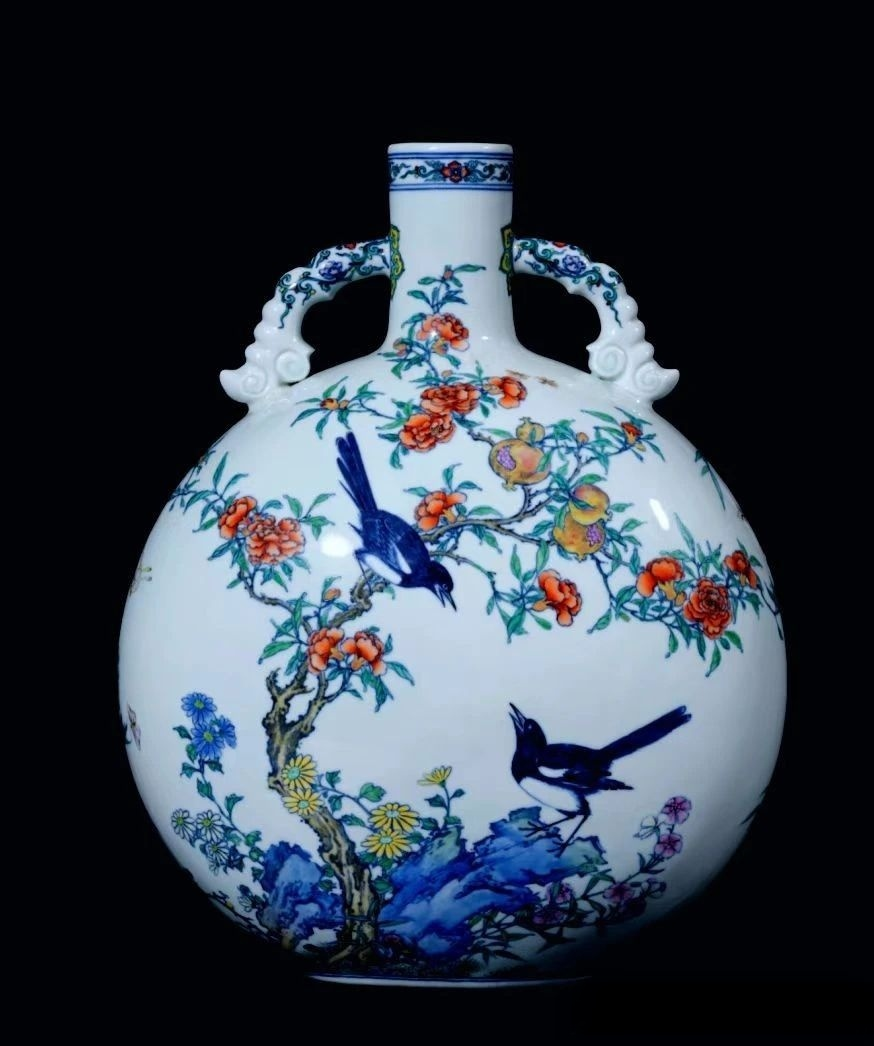

清雍正 斗彩加粉彩安喜图双耳瓶,香港苏富比2023年拍卖品,成交价45,220,000港元。

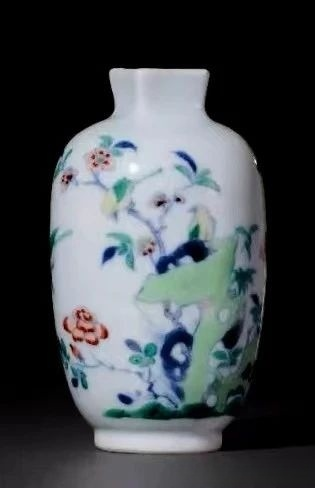

清雍正 斗彩洞石花鸟纹方口小瓶,拍卖成交价为3,335,000元。

雍正时期的斗彩在原有红、黄、绿、紫、赭色之外,又增添了粉红、胭脂红、藕荷、玫瑰等各种颜色。雍正朝斗彩瓷器无论从造型设计,还是纹饰布局、色彩搭配以及填彩工艺,均进入了一个崭新的阶段,瓷土经过淘洗后胎色较白,紧密坚硬但不如明成化斗彩瓷那样晶莹、脂润,且胎壁相对较厚,与明成化瓷相比清雍正斗彩瓷胎略显厚重,施釉也较肥厚,釉面多白润,也有的釉白中闪青,用彩薄厚皆有,色调显得柔和淡雅。

总之,雍正斗彩,作为清代瓷器艺术中的璀璨篇章,其诞生与繁荣,不仅见证了中国瓷器制作技术的成熟,更体现了清代盛世的文化繁荣与审美追求。雍正皇帝对瓷器的极致追求,使得这一时期的斗彩瓷器达到了前所未有的艺术高度,因此,雍正的斗彩瓷器,无论大小,都是瓷器中的瑰宝。

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,文责作者自负,如涉及侵权请联系我们删除!