郑欣淼:清宫书画鉴藏、佚存与研究述评

中国书法是中国传统艺术中最集中而又充分地体现中华民族审美意识的样式之一,中国传统绘画自成一套完整的绘画美学体系。中国书法与中国绘画关系紧密,所谓“书画同源”,两者的产生与发展相辅相成。中国书画艺术历史悠久,不仅具有独特的技法和风格面貌,更与中华民族审美心理和思维方式密切相关,是中华文化的重要组成部分。中国书画是中华民族文明史所产生的艺术结晶之一,也是中华民族文明史的一种物化见证。

大一统的中国古代社会的基本特征决定了包括书画在内的各种艺术珍品的收藏历来都以皇室为中心。中国宫廷书画收藏始至汉代,经魏晋、唐宋、元明清等历代的收集、整理和鉴藏,期间虽有散佚损毁,但其最重要的部分仍较为完整地得以保存,成为中华民族文化艺术的重要组成部分。

一、清宫书画的鉴藏

中国宫廷书画收藏的历史可追溯到汉代,“汉明雅好丹青,别开画室,又创立鸿都学以集奇艺,天下之艺云集”[1]卷一,3。董卓胁逼汉献帝刘协迁都长安,军人皆取内府图画缣帛为帷囊,“七十余乘,遇雨道艰,半皆遗弃”[1]卷一,3。魏晋开始,个人书画创作开始风行,宫廷对书画作品的收藏随之发展。“魏、晋之代,固多藏蓄,胡寇入洛,一时焚烧。”[1]卷一,3南朝政权更迭迅速,宫廷藏品几乎成为末代帝王的随葬品。梁元帝将降,“乃聚名画法书及典籍二十四万卷,遣后阁舍人高善宝焚之”[1]卷一,4。隋唐时期国家一统,加上帝王的喜好,天下书画名品源源进入皇家“秘府”,然而“安史之乱”则使自太宗朝积累起来的唐内府书画藏品“耗散颇多”。宋代内府书画收藏在徽宗时达到鼎盛,《宣和画谱》《宣和书谱》是其辉煌的见证,然“靖康之变”,宣和内府中的书画收藏全部散失。元代宫廷收藏在文宗朝也曾相当可观,后来则每况愈下。明代宣宗、宪宗、孝宗三朝的书画收藏之盛甚至不亚于宋代宣和与绍兴两朝,但松懈的管理使藏品不断流失,后期更将书画作为发给官吏的薪金,即所谓的“折俸”。

书画收藏历来有官、私收藏(即皇家内府与民间私人收藏)两个方面,又总是时聚时散,官私递藏。清代皇室书画收藏不仅远胜于私家收藏,而且为前朝各代所不及。明末清初之际,流散在各地的书画已有一部分为清室所收集,后来梁清标、高士奇、安岐等许多著名私人鉴藏家的藏品亦陆续归入内府。臣民对帝王的进贡也是清宫书画收藏的组成部分。逢年过节、万寿大典或外出南巡,臣工往往多有贡献,其中又以进书画、文玩较为讨喜。乾隆皇帝在《续纂秘殿珠林石渠宝笈序》中说:“自乙丑至今癸丑,凡四十八年之间,每遇慈宫大庆、朝廷盛典,臣工所献古今书画之类及几暇涉笔者又不知其凡几。”[2]第3册,1《秘殿珠林石渠宝笈三编》嘉庆皇帝的上谕中也说:“朕自丙辰受玺以来,几暇怡情,唯以翰墨为事,阅时既久……至内外臣工,祝嘏抒诚,所献古今书画亦复不少。”[2]第8册,4清自入关后经四代积累,宫廷书画收藏在乾隆朝蔚为大观。

在清宫书画收藏中,“三希堂”与“四美具”有着标志性的意义。王羲之的名迹《快雪时晴帖》原放在乾清宫,此为皇帝之正式寝宫。王献之的《中秋帖》则置于御书房。乾隆皇帝在乾隆十一年(1746)得到王珣的《伯远帖》后,遂在自己办理日常政务的养心殿居所中辟专室存放这三件晋人名迹,并名之为“三希堂”。他为此写有《三希堂记》,认为这三件书迹不仅是中国书法的“稀世之珍”,而且是历经宋、金、元诸代皇室收藏的“内府秘籍”,三帖的重聚因此就有了非凡的意义:“今其墨迹经数千百年治乱兴衰存亡离合之余,适然荟萃于一堂,虽丰城之剑、合浦之珠无以踰此。子墨有灵,能不畅然蹈抃而愉快也。”[3]卷一七,237所谓“四美”,即晋顾恺之《女史箴图》和传为宋李公麟的《潇湘卧游图》《蜀川胜概图》《九歌图》。这四件画作在明代即被董其昌称为“四名卷”,他对此四件巨迹散佚后自己只能得其一而感慨不已。乾隆年间,在有史以来最大规模的艺术品搜集行动中,这四件名品相继进入清宫,至乾隆十一年夏,“四美”重新团聚。乾隆皇帝对“千古法宝,不期而会”叹为“不可思议”,并非常高兴地御题《蜀川胜概图》,有“乃今四美具一室,赏心乐事无伦比”诗句。后特在建福宫花园静怡轩辟出专室存放“四美”,并命名曰“四美具”。乾隆皇帝又命董邦达绘《四美具合幅》,并御题《“四美具”赞》,一再强调“剑合珠还”之意,足见其志得意满及其收藏的千古之盛。此时,存世的唐、宋、元、明名画几乎收罗殆尽。这是继宋徽宗宣和内府后最全的一次汇集。

据《秘殿珠林》《石渠宝笈》记载,书画作品大致藏于乾清宫、重华宫、养心殿、御书房、宁寿宫、淳化轩、延春阁、清漪园、静怡轩、富春楼、毓庆宫、安澜园、狮子林、避暑山庄、继德堂、谐奇趣、秀清村、静寄山庄、九州清晏、养性斋、问月楼、长春书屋、学诗堂、敬胜斋、三希堂、懋勤殿、漱芳斋、清晖阁、鉴园、烟雨楼、画禅室、南薰殿、弘德殿、思永斋、斋宫、瀛台、画舫斋、同乐园、玉玲珑馆、翠云馆,其中以乾清宫、重华宫、养心殿、御书房为古书画收藏最集中的殿阁。

清内府所藏的书画作品曾经专人鉴定,尤其是乾隆朝,更进行了全面整理与分类编目,数次组织书画名家和鉴赏家对藏品进行鉴定和品评,区别上等、次等,并分详简著录。参加鉴别、编纂者,如乾嘉时的张照、梁诗正、董邦达、励宗万、阮元、胡敬等,皆为精于鉴赏之人。其成果体现在奉敕编纂的《秘殿珠林石渠宝笈》正编、续编、三编。《秘殿珠林》取唐代佛教典籍《法苑珠林》之名,专记内府各宫所藏属于佛道经典的书画、石刻、木刻、织绣等;《石渠宝笈》取汉代宫廷秘籍典藏、讲学之所“石渠阁”之名,专记内府藏非宗教题材书画,以贮藏殿阁地点编次,又按照书法、绘画与书画兼有者按册、卷、轴等不同装裱形式著录,不但详记作品名称、尺寸、质地、书体、题材内容、本人款识、印记、他人题跋等项,还集中了上述张照、梁诗正等一批饱学之士研究、考证、鉴定等语。全书的编纂过程前后长达74年之久,共收录上起魏晋、下至清代中期近两千年书画作品一万多件。有关清内府书画著录,也有一些编者笔记汇集的著作,如阮元的《石渠随笔》、胡敬的《西清札记》和《南薰殿图像考》等。

乾隆皇帝重视所藏书画的鉴赏,常在文学侍从、内廷画家陪侍下阅赏品鉴,作为政务之暇的消遣。他本人艺术修养甚高,嗜古成癖,对收藏的书画及工艺珍品进行过认真的鉴评。阅赏钤印是乾隆帝的喜好,故宫藏的很多传世书画精品上都钤有乾隆的玺印。《乾隆御制诗》中仅绘画诗就有2 000余首。乾隆皇帝在书画上的题跋则更多,仅《快雪时晴帖》在49年中题跋就达73处,在他认为是真迹的黄公望的《富春山居图》(子明卷)上题跋55处[4]。人们认为,乾隆皇帝的鉴定水平并不很高,但他又以鉴赏家自居,喜欢自加品评,在画上题诗,加盖鉴藏印记,这样他人就很难再发异议。但这些题跋和题诗,或记叙文物的收藏经过,或抒写感想,也是乾隆皇帝艺术趣味和审美观念的反映,有其特殊的价值。

二、清宫书画的佚存

经过乾隆皇帝近60年的搜求,清宫书画收藏达到了巅峰,历时74年纂修的《秘殿珠林》《石渠宝笈》前后三编整理、鉴定了从清初至嘉庆二十一年(1816)间清内府所藏总数在10 000件以上的书画珍品,其中除当朝皇帝、大臣作品外,唐宋元的书法名画近2 000件,明代作品亦存2 000件左右,可见清以前的传世书画占了相当的比重,但后来清宫所藏书画因各种原因散佚甚多。嘉庆时,皇帝喜用宫中所藏法书名画颁赐亲王和大臣,赏赐成亲王永瑆的书画中就有西晋陆机《平复帖》。道光以后,用书画作为赏赐品更是有增无减。

1860年,英法联军洗劫圆明园,200余件历代书画悉遭厄运。后来,内廷太监也趁火打劫,盗窃书画并售与古玩市场。溥仪在退居内廷的13年中,更以“赏赐”的名义,将1 200余件书画古籍珍品移运出宫。日本帝国主义侵占我国东北后,于1932年3月9日在长春建立了伪“满洲国”,扶持溥仪“执政”(年号“大同”),包括书画在内的大批清宫文物亦由天津运至长春伪皇宫内。装书画的木箱存放在伪皇宫东院图书楼下东间,即所谓的“小白楼”。在长春伪皇宫期间,溥仪曾先后将米元章《真迹卷》、赵伯驹《玉洞群仙图》、阎立本《孔子弟子像》等书画“赏赐”给“近臣”。

1945年8月10日,日本关东军司令小田乙三宣布伪满洲国迁都通化,溥仪一行带走了精选的57箱珍贵文物。溥仪随身携带的珍宝则装在一个原装电影放映机的皮匣子里,运到了与朝鲜仅一江之隔的通化临江县的大栗子沟。后来溥仪在沈阳机场被苏军俘虏,押往苏联。遗弃在大栗子沟的男女眷属将100余件书画手卷上缴给了东北民主联军派来接收的代表。这些法书名画包括晋、唐、五代、宋时的名家佳作,大多数是《石渠宝笈》所著录的乾隆皇帝鉴赏的名品,都是见于《赏溥杰单》的。贮放古籍及书画的小白楼在溥仪一行匆匆出逃长春之后遭到了守护伪皇宫“国兵”的哄抢,成为有名的“东北货”。这些书画流散出来后,大部分是流往关内,一部分则经香港等地流往国外。

清末民初,清宫书画频遭劫难,部分已损毁,部分散佚海内外。例如,乾隆皇帝十分钟爱的“四美”现在分藏于中、美、英、日四国博物馆,《九歌图》现藏中国国家博物馆(调拨自北京故宫博物院),《蜀川胜概图》现藏美国史密森尼博物院亚洲艺术馆(即弗利尔美术馆和赛克勒美术馆),《女史箴图》现藏英国大英博物馆,《潇湘卧游图》现藏日本东京国立博物馆。一些散佚的清宫书画则多年来不知下落。世人以为已不存于世,实则密藏在私人之手。近年来,在海外多种拍卖会上,不时有惊人藏品出现。例如,康熙帝命画家王翚用数年时间完成的《康熙南巡图》(共12卷),北京故宫博物院藏有其中的6卷,巴黎的博物馆藏有2卷,纽约大都会博物馆藏有1卷,加拿大的博物馆藏有1卷,还有2卷被认为已佚失。2014年3月,《康熙南巡图》的第6卷残卷现身法国波尔多拍卖会,并以189万欧元的天价成交。据统计,嘉德拍卖公司在1993年至2013年这20年中拍卖成交古代精品书画500余件,部分为清宫旧藏书画,其中《石渠宝笈》上著录者47件,包括王羲之、米芾、宋徽宗、宋高宗、赵孟、文徵明、仇英、董其昌等人的名作。此外,康熙、雍正、乾隆、道光等皇帝的书画作品计达20余幅,其中乾隆皇帝所画的“金盏花”(水墨纸本)在2010年嘉德拍卖上以1 008万人民币成交。

清宫珍藏书画虽然有所散佚和损毁,但其最为重要的部分却比较完整地保存在北京与台北两座故宫博物院中。可以说,两院荟萃了中国法书墨迹及绘画作品的精华,有相当多的名迹巨品,完整地反映了中国书法史、绘画史的发展历程,是中国古代书画史不可分割的一部分,从中也可见清宫书画收藏的基本风貌。

两岸故宫所藏的绘画作品以明清宫廷收藏的中国古代绘画为主,创作时间上起西晋,下迄清末,跨越17个世纪。质地以纸绢本水墨、设色画为大宗,其他尚有壁画、油画、版画、玻璃画和唐卡等品种。绘画装裱的形式主要有手卷、立轴、屏条、横披、镜片、贴落、屏风、册页、成扇、扇面、扇页等。较贵重的画作多以绫绢、织锦、缂丝作为裱工材料,再装以硬木、陶瓷、象牙、犀角乃至金玉质的轴头、别子,裹以丝织画套、包袱,袭以杉木、楠木、花梨、紫檀的册页封面或画盒。古画的创作题材十分丰富和齐全,计有山水、人物、风俗、花卉、翎毛、走兽、楼台(界画)等画科,较为系统地覆盖了众多风格流派。

两岸故宫收藏的法书,其创作时间上起西晋下迄当代。书体则篆、隶、真、行、今草、章草毕具。除一般意义上的书法艺术作品之外,尚有尺牍、写经、稿本、抄本、奏折、公文、题跋等手写文献。装裱形式丰富多样,有立轴、屏条、横披、斗方、贴落、匾额、楹联,也有手卷、册页、成扇、扇面、扇页、扇册等等;质地有纸本、笺本、绢本、绫本之分;墨色有墨笔、朱笔、泥金、泥银之别。

两岸故宫的书画藏品互补性强、对应点多、联系面广,既各有千秋,又不可孤立存在。如台北故宫王羲之《快雪时晴帖》与北京故宫王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》合为乾隆皇帝所称的“三希”;特别是许多互有关联的书画分藏两岸故宫,例如郎世宁的《十骏图》,五幅藏于北京故宫,五幅藏于台北故宫;再如,台北故宫所藏唐代怀素《自叙帖》原来的精美囊匣尚留于北京故宫。

多年来,两岸故宫一直致力于征求中国古代书画珍品,弥补清宫收藏的缺项。自乾隆皇帝后,宫廷收藏日趋衰落。因此,18至19世纪的“扬州八怪”、“京江画派”、“改费派”、“海派”等许多画派的绘画和书法为清宫所缺。清初属于非正统画派的“金陵八家”、“四僧”、“黄山派”等,也是乾隆朝不屑于收藏的艺术品,但如今,这些都已是艺术珍品。20世纪五六十年代,北京故宫博物院利用各种时机已将上述几个时期的书画收藏齐备。此外,通过购买、调拨、接受捐赠等方式,早期珍贵书画逐渐入藏两岸故宫。这些绘画藏品的征求对于全面系统地研究和展现清宫书画及中国美术史有着重要的价值与意义。

北京故宫现在共有绘画、壁画、版画、书法、尺牍、碑帖约15万件。这个收藏量约占世界公立博物馆所藏中国古代书画的1/4,其中约1/3具有很高的艺术价值和史料价值。其中,绘画4.7万余件,清宫旧藏1.5万余件;书法近7.4万件,清宫旧藏2.2万余件;碑帖2.8万余件,清宫旧藏5 800余件。北京故宫所藏清宫书画包括碑帖合计4.28万余件,其中,绘画珍品主要有:

东晋:顾恺之的《洛神赋图》(宋摹本)、《列女图》(宋摹本)和传为隋·展子虔的《游春图》。

唐五代:唐·阎立本《步辇图》(宋摹本)、传为周昉的《挥扇仕女图》、韩滉《五牛图》、传为五代·黄鉴《写生珍禽图》、传为胡环的《卓歇图》、阮郜《阆苑女仙图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、卫贤《高士图》、周文矩《重屏会棋图》、董源《潇湘图》等。

北宋:郭熙《窠石平远图》、巨然《秋山问道图》、崔白《寒雀图》、赵昌《写生蛱蝶图》、李公麟《临韦偃牧放图》、王诜《渔村小雪图》,宋徽宗赵佶《雪江归棹图》和赵佶所署押的《芙蓉锦鸡图》《听琴图》等,以及王希孟的青绿巨作《千里江山图》、张择端所绘《清明上河图》等。

南宋:赵伯驹《江山秋色图》、赵伯骕《万松金阙图》、马和之《后赤壁赋图》、米友仁《潇湘奇观图》、杨无咎《四梅图》、赵孟坚《墨兰图》等精品。

元代:黄公望《天池石壁图》、吴镇《渔父图》、倪瓒《古木幽篁图》、王蒙《夏日山居图》等。

北京故宫藏明清绘画数量大、精品多。具有广泛影响的大画派,诸如明代的“院体”与“浙派”、“吴门画派”、“松江派”、“武林派”、“嘉兴派”以及“青藤白阳”、“南陈北崔”,清代的“金陵画派”、“新安画派”、“四王吴恽”、“四僧”、“扬州八怪”以及“海派”等,均有大批代表作品入藏。还有不少地方画派的中、小名头和冷名头,对于全面系统地研究中国画史也具有十分重要的价值。

北京故宫藏绘画还有一个颇具优势的品类是清代宫廷绘画,这些绘画作品的作者包括清代帝后、清廷词臣(如蒋廷锡、张宗苍、董邦达、钱维城、董诰等)、外国传教士(如郎世宁、王致诚、艾启蒙、贺清泰、安德义等),以及内廷供奉和“如意馆”画师(如冷枚、金廷标、丁观鹏、姚文澣、方琮、杨大章等)。北京故宫绘画藏品的种类较全面,除卷轴画以外,还有版画、年画、清宫油画、玻璃画、屏风画、贴落等,这些是其他收藏机构所缺乏的。明清大幅宫廷书画也是北京故宫特有的庋藏。这些藏品篇幅很大,如明代商喜的《关羽擒将图》大轴和清代西洋传教士画家们的一些煌煌巨制。抗战时期,这些藏品因具有一定的运输难度而未南迁,目前这些藏品成为海外举办清宫文物展的重点挑选对象。

北京故宫法书收藏涵盖了一批晋唐宋元大家名作,例如现存最早的名家法书陆机《平复帖》、王羲之《兰亭序》三种最佳唐摹本、王氏家族唯一的传世真迹王珣《伯远帖》、唐代欧阳询行楷《卜商读书帖》和《张翰帖》、李白《上阳台帖》、杜牧《张好好诗》,以及五代杨凝式,北宋李建中、范仲淹、文彦博、欧阳修诸人墨迹,等等。整体而言,明清法书较为系统全面,清代宫廷书法收藏独占优势。

此外,清代帝后书画是北京故宫颇具特色的一项收藏。据统计,清代帝后书画原有21 371件,20世纪70年代初拨交承德避暑山庄和沈阳故宫等博物馆433件,现存20 938件。这些清代帝后书画为清宫旧藏,多数是从故宫各个殿堂中收集的,也有从颐和园、承德等行宫墙上揭下来的,分不同时期运抵故宫,一直庋藏在祭神库的黑漆描金龙的长箱内。自顺治皇帝到宣统皇帝,清朝10位皇帝的书法完整保存,其中乾隆皇帝的书画作品即达2 000余件。此外,还有慈禧太后等后妃的作品。这批书画有卷、轴、册、横额等各种装裱形式,最多的则是故宫特有的贴落。在故宫庞大的建筑群中,有很多书法作品一直张贴在宫殿建筑内,并保持了原初状态下的陈设格局。

在北京故宫收藏的2.8万余件碑帖中,《石渠宝笈》收录碑帖仅百件左右,只占一小部分,绝大部分是1949年以后陆续收藏的。其中大批碑拓是存世稀少、传拓时代极早、拓工精良的原石拓本,如《西岳华山庙碑》(华阴本),宋拓《鲁峻碑》《九成宫醴泉铭》《李思训碑》《天发神谶碑》《皇甫诞碑》《书谱叙帖》等,明拓《石鼓文》《史晨碑》《张迁碑》《孔庙碑》《崔敦礼碑》《卫景武公李靖碑》等,都是赫赫有名的珍本。北京故宫所藏法帖中著名的有《淳化秘阁法帖》《大观帖》《绛帖》等。

关于北京故宫书画藏品的出版物,主要有人民美术出版社1978年开始出版的《故宫博物院藏画集》8册和1985年开始出版的《故宫博物院明清扇面书画集》5册,上海人民美术出版社1993年出版的《故宫博物院藏画》,香港商务印书馆出版的《故宫博物院藏文物珍品全集》60卷中的绘画17卷、法书5卷。此外,文物出版社曾以珂罗版精印《故宫博物院藏历代法书选集》2函40种。1993年荣宝斋出版《故宫藏明清名人书札墨迹选》(明代)2册。从2008年开始,北京故宫出版《故宫博物院藏品大系》,其中“绘画编”拟出100册左右,已出12册,25册的“法书编”及30册的“尺牍编”也在编辑出版之中[5]150~155,161~165。

台北故宫现藏书画总计1万余件。据介绍,运台的故宫书画共5 760件,除去墨拓、缂丝及成扇外,总数为4 650件。经审查,精品1 471件,其中法书237件,名画1 234件。另据一份资料,品级达到“国宝”与“重要文物”者,逾2 000件。台北故宫藏画珍品琳琅,其代表性作品有:

唐五代:李思训《江帆楼阁图》、李昭道《春山行旅图》、无名氏《宫乐图》、韩干《牧马图》、关仝《关山行旅图》、荆浩《匡庐图》、赵干《江行初雪图》、董源《龙宿郊民图》等。

宋代:北宋·范宽《溪山行旅图》、李唐《万壑松风图》、崔白《双喜图》、郭熙《早春图》、文同《墨竹》、宋徽宗《腊梅山禽图》、黄居寀《山鹧棘雀图》;南宋·贾师古《岩关古寺》、萧照《山腰楼观》、夏珪《溪山清远图》、李嵩《市担婴戏》、梁楷《泼墨仙人》、马和之《清泉鸣鹤图》等。

金代:武元直《赤壁图》。

元代:王冕《南枝早春》、王振鹏《龙池竞渡图》、赵孟頫《鹊华秋色图》、高克恭《云横秀岭图》、柯九思《晚香高节图》、黄公望《富春山居图》、吴镇《渔父图》、倪瓒《容膝斋图》、朱德润《松涧横琴》等。

明代:林良《秋鹰图》、吕纪《秋鹭芙蓉图》、吴伟《寒山积雪》、戴进《春游晚归》、唐寅《画山路松声》、文徵明《古木寒泉》、仇英《汉宫春晓》、陈洪绶《画隐居十六观》等。

清代:王翚《溪山红树》、龚贤《溪山疏树》、恽寿平和王翚《花卉山水合册》、石涛《自写种松图小照》、郎世宁《百骏图》等。

清代紫禁城中的南薰殿原庋藏以宋、元、明三代的帝后像为主的图像画,民国初年由古物陈列所保管,后移交中央博物院,现由台北故宫收藏。这些图像画共计152幅,尤以两宋各朝帝后像出色,有的画人情味表现真切,十分传神。元代三位皇帝的图像画也很出色。这些画对于历史研究特别是服饰史研究具有重要作用。清代帝后的图像画则完全由北京故宫收藏。

台北故宫的法书珍藏代表作品有:

晋代:王羲之《快雪时晴帖》《平安、何如、奉橘三帖》《远宦帖》等。

唐代:褚遂良《倪宽传赞》、陆柬之《陆机文赋》、孙过庭《书谱序》、唐玄宗《鹡鸰颂》、颜真卿《祭姪稿》和《刘中使帖》、怀素《自叙帖》等。

宋代:宋四家所遗名迹,如蔡襄《尺牍》,苏轼《黄州寒食诗》《归去来辞》《前后赤壁赋》,黄庭坚《自书松风阁诗》《诸上座帖》,米芾《蜀素帖》等,以及薛绍彭《杂书》、宋徽宗《诗帖》、宋高宗《赐岳飞手敕》、张即之《李衎墓志》、吴琚《七言绝句》、林逋《手札二帖》、朱熹《尺牍》等。

元代:赵孟頫《赤壁二赋》和《闲居赋》、鲜于枢《透光古镜歌》、张雨《七言律诗》等。

明代:初期有宋克《公讌诗》、沈度《不自弃说》及《归去来辞》、沈粲《古诗》,中期有祝允明《临黄庭经》和《饭苓赋》、王宠《韩愈送李愿归盘谷序》、陈淳《秋兴诗》,晚期有邢侗《草书古诗》、张瑞图《后赤壁赋》及董其昌的众多作品。

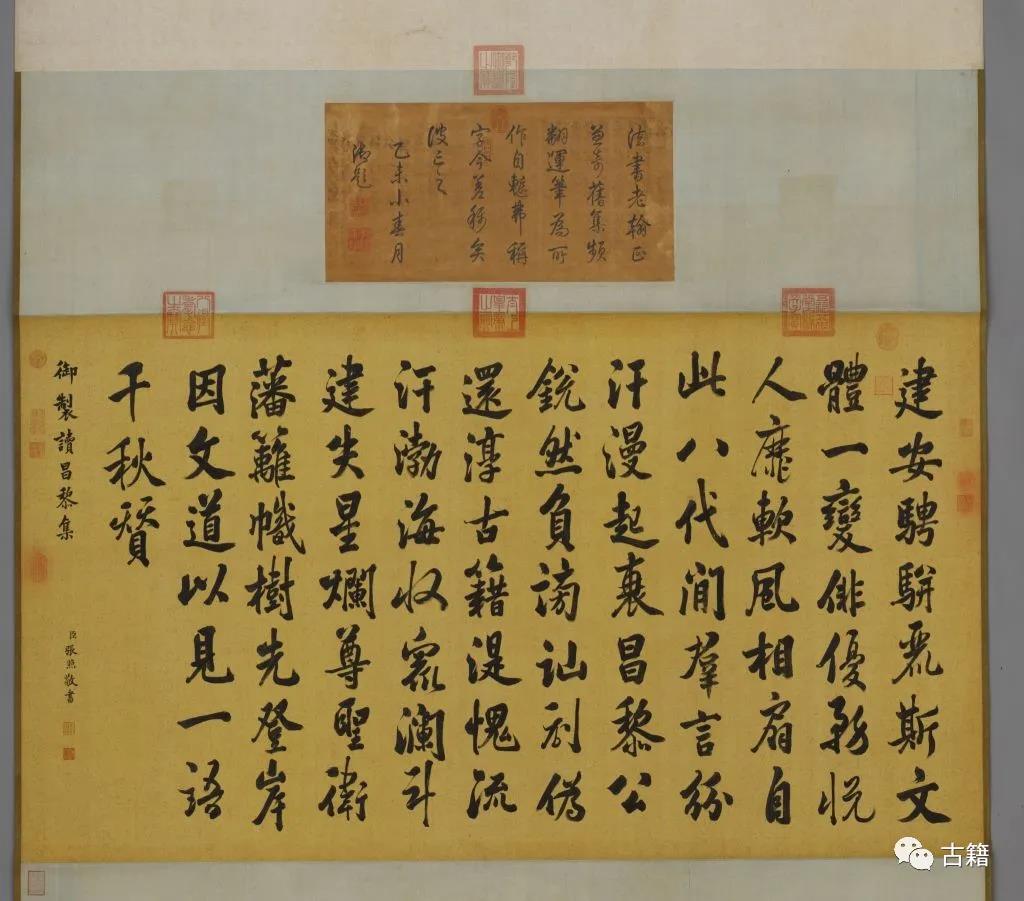

清代:存藏多属乾嘉以前供奉内廷宰臣所书,如沈荃、张照、王澍、永瑆等人。其中以张照手迹最多,次即王澍之《积雪岩帖》等。

尺牍方面,多收入《元明书翰》及《明人尺牍书翰》册中。《元明书翰》原为80册,运台76册,共593开。《明人尺牍书翰》共15册,计294开。书翰尺牍合计有887开之多,其中除著名书家之外,尽属名贤硕儒手迹。

台北故宫现存藏碑帖474件,基本是南迁的清宫藏品。碑有宋拓《云麾将军碑》《岳麓寺碑》《圣教序碑》《周孝侯庙碑》《多宝塔碑》《夫子庙堂碑》,以及汉《史晨碑》《颜氏家庙碑》等数种。法帖较多,如《定武兰亭》《越州石氏晋唐小楷》《澄清堂帖》《淳化阁帖》《大观帖》《临江帖》《绛帖》《武冈帖》,以及清内府重刻《淳化阁帖》《三希堂法帖》等,其中若干法帖为宋代拓本。

关于台北故宫书画藏品的出版物,主要有1956年出版的《故宫书画录》上、下册,为故宫博物院与中央博物院筹备处全部运台法书名画的总目录,1965年出版增订本;1959年以珂罗版精印的《故宫名画三百种》2函6册;1963年出版的《故宫法书》集刊;1968年出版的《故宫藏画集解》;1973年出版的《故宫历代法书全集》30卷;1989年开始出版的《故宫书画图录》,已出18册;1993年出版的《故宫藏画大系》16册[5]155~166。

清宫书画除基本收藏于两岸两个故宫博物院外,其他一些博物馆也有多少不等的存藏,有些藏品还十分珍稀,例如辽宁省博物馆、吉林省博物馆、上海博物馆、国家博物馆等处收藏的清宫书画。辽宁省博物馆庋藏的清宫书画约150件,有晋人小楷《曹娥诔辞》,唐·欧阳询《梦奠帖》、张旭狂草《古诗四帖》、唐人《簪花仕女图》,宋徽宗《瑞鹤图》、董源《夏景山口待渡图》、宋徽宗草书《千字文》、陆游《行书自书诗》、文天祥《草书木鸡集序》等一批书画巨品。吉林省博物馆约40余件,有北宋·苏轼《洞庭春色赋·中山松醪赋》墨迹、南宋·杨婕妤《百花图》、金·张瑀《文姬归汉图》、元·何澄《归庄图》与张渥《九歌图》、明·董其昌《昼锦堂图并记》、清·丁观鹏《法界源流图》等。上海博物馆有东晋·王羲之《上虞帖》(勾填本)、唐·孙位《高逸图》、五代·董源《夏山图》、宋·郭熙《幽谷图》、元·王蒙《清卞隐居图》及苏轼、黄庭坚、米芾的墨迹。国家博物馆的清宫收藏多由北京故宫所调拨,有宋《九歌图卷》《中兴四将图卷》《职贡图卷》,元《大驾卤簿图卷》,清《千叟宴图》《皇清职贡图卷》《都畿水利图卷》《清高宗弘历像轴》《乾隆南巡图卷》《平定准噶尔图卷》《十全敷藻图册》《大驾卤簿图卷》等。旅顺博物馆有收入《秘殿珠林》的1件、《石渠宝笈》的8件,如宋·苏轼《阳羡帖》、明·沈周《青园图》与文徵明《老子像》、清·弘历《临孙过庭书谱》等。此外,沈阳故宫博物院、天津市艺术博物馆、国家图书馆、南京博物院、黑龙江省博物馆、无锡市博物馆、首都博物馆、中国美术馆、广西壮族自治区博物馆,以及广东省博物馆、荣宝斋、天津市历史博物馆、贵州省博物馆、重庆市博物馆、丹东市博物馆等,都或多或少有所收藏。在中国内地以及香港、台湾地区,一些私人收藏家也藏有清宫书画。

关于包括清宫旧藏在内的中国古代绘画在海外的存藏,从日本学者铃木敬编的《海外所存中国绘画目录》中可以大致看到其基本状况。浙江大学出版社出版的《宋画全集》和《元画全集》则反映了存世宋元书画的总体风貌。20世纪以来,特别是第二次世界大战以后,美国逐渐成为国外中国艺术藏品最丰富的地区。这些艺术品主要集中在各大博物馆和大学美术馆。其中的中国古代书画收藏,有一批是清宫散佚出去的,不少收录在《故宫已佚书籍书画目录四种》(以下简称《佚目》)中。据杨仁恺先生研究,有五六十件之多①。波士顿艺术博物馆是美国收藏中国艺术品历史最悠久的博物馆,原藏唐·阎立本《历代帝王图》及宋徽宗《五色鹦鹉图》等名迹,后入藏6件《佚目》精品,有北宋·赵大年《湖庄清夏图》,南宋·马和之《小雅·南有嘉鱼之什图》、陈容《九龙图》、传为李公麟的《华严变相图》及元·周砥《吴兴小景图》。弗利尔美术馆和阿瑟·M.塞克勒美术馆可称北美质量最高的中国艺术馆藏之一,藏有宋、元、明代浙派和清代绘画的许多珍品,如北宋·郭熙《溪山秋霁图》、元·赵孟頫《二羊图》及文徵明、石涛等大家的精品,其中也有清宫旧藏。大都会艺术博物馆是北美最重要的中国艺术品收藏地之一,20世纪70年代该馆亚洲部主任方闻构造了大都会宋元绘画的收藏和研究体系。该馆仅《佚目》中的就有17件,还有未列入《佚目》的清宫旧藏。该馆从王季迁手中所购得的25件宋元名画中10件是清宫旧藏,例如北宋·屈鼎(原作燕文贵)《夏山图》,南宋·李唐《晋文公复国图》、马和之《鸿雁之什图》、无名氏《胡笳十八拍图》、米友仁《云山图》,元·钱舜举《王羲之观鹅图》、方从义《云山图》等,都是铭心绝妙之品。该馆又获得顾洛阜大量名贵书画的捐赠,书法方面有北美其他博物馆所缺少的如黄庭坚、米芾、赵孟等人的精品[6]。

位于堪萨斯市的纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆在青铜器和绘画方面的藏品尤为世所重,如北宋·许道宁《秋江渔艇图》、夏圭《溪山清远图》等,所藏清宫散佚的有传为唐·陈闳的《八公图》,传为北宋·王利用的《老君别号事实图》,南宋《泸南平夷图》、江参《林峦积雪图》,金太古遗民《江山行旅图》,宋元人仿《郭忠恕雪霁江行图》,明·陈道复《荷花图》、丁云鹏《五像观音于若瀛书楞严经合璧》、王穀祥《写生花卉图》,以及所谓唐人《十六应真图》等10件,后又购入北宋·乔仲常《后赤壁赋图》、南宋·马远《雅集图》,虽非《佚目》物,亦是极精之品。克利夫兰博物馆亦以庋藏中国历代绘画见称于世,有马远《鸳鸯竹石图》、梁楷《花鸟图》、宋人《雪景图》和《蹴鞠图》、元·李士行《清泉乔木图》以及宋元散页多幅,又收藏了《佚目》中的马远《豳风七月图》、宋人《西山无尽图》和赵光辅《蛮王礼佛图》、元·姚廷美《有余闲图》等。普林斯顿大学博物馆在庋藏中国历代书画上的成绩也大有可观,该馆藏有北宋·李公年山水轴,堪称传世孤本,还有黄庭坚行书《行书赠张大同卷》、传为李公麟的《孝经图》、王洪《潇湘八景图》,元·钱舜举《栀子来禽图》、赵孟頫《幼舆丘壑图》以及明初王绂墨竹和山水等;也先后购《佚目》作品7件,为元·赵孟頫等《赵氏一门合札》、柯九思《上京宫祠》、康里巙巙《草书柳宗元梓人传》(《佚目》外)、鲜于枢《御史箴》、俞和《乐毅论》和明人沈度、沈粲兄弟《真草书诗》等5件,以及北宋·米芾《三札帖》即《岁丰》《留简》《逃暑》3帖(从日本购入,原为5帖,其余2帖尚在日本)、南宋·张即之《楷书金刚经》3册。以上所列肯定不够全面。此外,在欧洲及日本也还有散佚的清宫书画。

三、清宫书画的整理与研究

(一)两岸故宫书画的整理与研究

1911年之前,清宫旧藏书画一直是皇家的私人收藏,从未进入学术界的视野。只有在推翻帝制之后,清宫旧藏才成为公共财富,知识分子才能对故宫书画进行科学、公开和民主的鉴定研究。1914年古物陈列所建立,1925年故宫博物院成立,分批展出清室旧藏书画,为艺术史教科书提供了基本可靠的素材和画例、书例,首次引起了学界的高度重视。研究者认为清室旧藏有许多赝品,需要甄别,由此拉开了研究序幕。由于清宫旧藏中元以前的书画占世上收藏的一半以上,其鉴定的意义已远不止于鉴定本身。只有系统的、大量的、科学的鉴定研究结果,才会使学界编写艺术史教科书成为可能。

民国时期,古物陈列所和故宫博物院在清宫旧藏书画的整理鉴定上做了大量初步的也是相当重要的基础工作。1917年,古物陈列所进行了一场大规模的藏品整理编目工作。1925年,历时多年整理编撰的《内务部古物陈列所书画目录》率先完成,并由京华书局出版,该书以时代为序,记录了宋至清时期的历代画家作品,所录书画条目包括作者、名称、尺寸、质地、内容、款识、题跋、印鉴、收藏印记等项。故宫博物院虽于1925年成立,但博物院各项工作走上正轨并全面开展则始于1929年。宏富的清宫藏品的整理与鉴定是一项十分庞杂的工作,不仅涉及物品时代的确定和真伪的鉴别,而且物品名称的订定更是错综纷纭,头绪多端。因此,进行全面的文物审查鉴识工作,为学术研究和展览陈列提供参考,成为博物院开展各项工作的基础。1929年4月3日,故宫博物院依据《故宫博物院组织法》第六条“故宫博物院专门委员会之设立事项”,成立了以学术活动为主旨的专门委员会,审查鉴定清宫书画藏品。

专门委员会对清宫书画的审查与鉴定工作大致可分为两个时期:

一是易培基院长时期。这一时期专门委员会审查鉴定清宫书画的经过及研究成果虽未见详细报告或记载,但从留存至今的零星档案记载和回忆文字中,我们仍能大致了解当时专门委员会的构成、鉴定情形及审查成果。例如,从故宫博物院古物馆最初提出的10位书画候选委员的简介中可以一窥当时遴选委员的标准:(1)关冕钧,字伯衡,精鉴瓷器、书画并富于收藏;(2)郭宝昌,字世五,精鉴瓷器,对于书画能辨别唐宋元明纸绢之区别;(3)萧愻,字谦中,善画山水,取法宋元,不为清代作风所囿,实当代画家之杰出者,所见宋元明真迹既多,遂精于鉴别;(4)叶恭绰,字誉虎,收藏书画甚富,鉴别亦精;(5)陈浏,字亮伯,善鉴别瓷器;(6)谢刚国,字次洲,善鉴别书画,古物收藏极富;(7)福开森,美国人,主办中国美术杂志,善鉴别书画、瓷器;(8)沈尹默,善鉴别晋唐以来法书名迹;(9)丁佛言,多识古文字,著有《说文古籀补补》;(10)容庚,字希白,精鉴铜器,古物陈列所铜器之鉴定多出其手,著有《金文编》②。另据庄尚严回忆,当时审查书画的目的有三:鉴别文物名称与质材,考定文物时代,判定文物真伪,即“一曰正名,二曰断代,三曰辨伪”③。尽管当时故宫博物院多方网罗专门人才入院审查鉴定文物,但有能力鉴别明代以前文物并提出真知灼见的专家并不多。“本馆物品虽多,而最难鉴别者,莫如书画、瓷器、铜器三种。清代之书画、瓷器可不至有赝品,所难者为明以前物品,当代之鉴赏家能鉴别清磁清画者比比皆是,惟对于明以前物,有真知灼见者甚难其选。现组织专门委员会宜以此为标准,宁缺毋滥,好在将来可以随时增加也。”④上述情况,那志良在其回忆录也曾有生动记述⑤。但无论如何,专门委员会的审查鉴别工作是严谨认真的,其成绩也值得肯定。据统计,截至1930年底,故宫的铜器审查了345件,瓷器审查了326件,书画审查了956件⑥。

二是马衡院长时期。这一时期主要是对存沪故宫书画的审查和鉴定,包括黄宾虹为易培基盗宝案对故宫书画的审查鉴定和驻沪办事处奉命点收存沪故宫书画两方面。

20世纪30年代,故宫博物院发生了震惊中外的所谓“易培基盗宝案”[7]。自1935年12月起,黄宾虹受聘为故宫古物鉴定委员,审查鉴定故宫书画。根据黄宾虹所作记录《故宫审画录》记载,此项工作分五期在京、沪、宁三地进行,历时348天,鉴定书画4 636件,并按真、摹、伪、劣等标准加以鉴定。首都地方法院以“帝王家收藏不得有赝品”为依据,将未审定为“真”的书画作品认定为易培基所盗换。“易培基盗宝案”发生的背景及牵涉的人事十分复杂,尚需详细研究,此不详述。但还须提及马衡的《关于书画鉴别的问题》一文,此文为1936年马衡为庆贺张菊生(即张元济)70寿辰时所写。该文旁征博引,列举了历史上许多书画名家和风雅帝王关于书画鉴定方面的理论,指出:“书画之真赝问题早已成为不易解决之问题。虽一代鉴家董文敏(即董其昌)也认为‘谈何容易’。其中问题复杂得很,不是简单的几句话所能解决的。”“现在故宫所藏书画,有许多品质虽劣,名头则甚不小……凡是名气越大的,件数必愈多。大约臣工进献之时,不管内容如何,贡品单子上不能不写的好看。好在是送礼的性质,无关政事,也谈不到欺君之罪。于是‘往往有可观览’之外,尽有许多不可观览的。”对有些虽为赝本,但流传有序、本身价值并无动摇的书画,马衡也发表了自己的见解。总之,此文通过大量实例论证了中国书画之赝本自古有之。帝王之家所藏书画大多来自民间,自然不乏赝品。书画的真赝鉴定“谈何容易”,而首都地方法院以“帝王家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑”,实在是没有道理。这篇文章虽不长,但所给出的意见却十分重要。从清宫书画研究角度来看,这是民国时期故宫学者所给出的一份关于清宫书画的概要性鉴定书。而从评判“易培基盗宝案”角度而言,此文是判定易案为冤案的重要依据(根据1951年马衡托王冶秋致董必武的函件,此文为专门针对易案而作)。《马衡日记》1950年2月4日记载:“取旧日张菊生先生七十生日论文集中抽印《关于书画鉴别的问题》一文加以附识,托冶秋致董必老。”[8]113“附识”全文如下:“此文为易案而作。时在民国廿五年,南京地方法院传易寅村不到,因以重金雇用落魄画家黄宾虹,审查故宫书画及其他古物。凡涉疑似者,皆封存之。法院发言人且作武断之语曰:帝王之家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑。盖欲以‘莫须有’三字,为缺席裁判之章本也。余于廿二年秋,被命继任院事。时‘盗宝案’轰动全国,黑白混淆,一若故宫中人,无一非穿窬之流者。余生平爱惜羽毛,岂肯投入漩涡,但屡辞不获,乃提出条件,只理院事,不问易案。因请重点文物,别立清册,以划清前后责任。后闻黄宾虹鉴别颟顸,有绝无问题之精品,亦被封存者。乃草此小文,以应商务印书馆之征。翌年(廿六年),教育部召开全国美术展览会,邀故宫参加,故宫不便与法院作正面之冲突,乃将被封存者酌列数件,请教育部要求法院启封,公开陈列,至是法院大窘,始悟为黄所误。亟责其复审,因是得免禁锢者,竟有数百件之多。时此文甫发表或亦与有力欤。著者附识。一九五〇年一月。”⑦

1934年4月,马衡主持院务工作后,设立9个委员会。第一个就是书画审定委员会,聘任朱文钧、郭葆昌、福开森、沈尹默、邓以蛰、吴湖帆、叶恭绰、张珩、庞莱丞、张大千等书画鉴定专家为专门委员,承担了存沪文物的书画审查工作。此项工作历时多年,成果亦十分可观:“本院所藏书画,前经古物馆在北平组织专门委员会分别审查,评定甲乙,陆续择尤影印,以广流传。逮文物南迁,审查工作暂时中辍。嗣以本院各种刊物之取材需要,乃商由本院在沪专门委员会组织审查会,于一九三五年五月间开始审查本院古物馆迁存沪库书画。每星期举行审查会议二次,每次至少须有委员三人以上参加会议,方为有效。审查数量,以五十件为限。审查标准,分甲、乙、丙三项:作品真而精者,或作品真而非精品者,属甲项;作品精或流传有绪而属于疑似之间者,又作品精而时代款字不相当,须重定时代或作者,属乙项;作品一无足取,或确定为伪品者,属丙项。审查意见,分别记录。同时编院藏书画目录,以时代为纲,以一时代之作者为目,以作品顺序归纳于作者之下。审查工作完竣,编目同时告成。是年计举行审查会议五十一次,共审查书画二二五四件。”[9]35~36

此外,还须提及的是,在存沪文物点收工作进行的同时,专门委员会还承担了赴英展览的文物提选、审查和鉴定工作,并编撰出版了《参加伦敦中国艺术国际展览会出品图说》(共4册),其中提选书画170件。抗战时期,故宫书画在重庆、贵阳、成都等地展览,马衡、伍蠡甫、庄尚严等曾在安顺华严洞提选书画,并编写书画展览出品目录。从保留下来的《国立北平故宫博物院书画展览会展品目录》《故宫书画在蓉展览目录》《故宫书画展览目录》以及《故宫读画记》等图录和研究文章中,亦可见抗战时期故宫书画整理与研究的部分情况。

抗日战争胜利后,随着西迁文物的东归、北平本院及南京分院的复原,故宫博物院的工作也逐渐恢复。1947年故宫博物院重新聘请专门委员,书画方面有张珩、蒋縠孙、朱家济、邓以蛰、张爰、张伯驹、徐悲鸿、沈尹默、吴湖帆等,皆一时之选,惜因时局的变化,实际审查工作几乎没有开展。

从20世纪五六十年代直至八十年代,北京故宫博物院院藏古书画先后经过徐邦达、张珩、启功、谢稚柳、刘九庵、杨仁恺、傅熹年等先生的鉴定,对这些书画的作者、流派、时代、内容等方面给予了客观的基本定位,是集体性的学术成果。这项工作具有深刻的历史意义,它是中国历史上第一次由学术界主持,对皇家收藏的历代书画进行的全面鉴定与科学研究,推翻了皇帝个人的独断。由于故宫研究人员掌握了大量具有鉴定标尺作用的书画,并对古代书画有较为广泛的涉猎,因此在书画鉴定方面受到国内外的相当重视,故宫研究人员也形成了重文献考据及鉴定的特色,其科研成果不断补充着艺术史的内容。古书画领域里的第一代专家有徐邦达、马子云、刘九庵、王以坤、朱家溍等,主要著作有徐邦达的《古书画过眼要录》《改订历代流传绘画编年表》《古书画鉴定概论》等,刘九庵的《宋元明清书画家传世作品年表》《刘九庵书画鉴定集》等,王以坤的《书画装潢沿革考》《古书画鉴定法》等,马子云的《碑帖鉴定》(与人合作)、《金石传拓技法》等;杨新、单国强、聂从正、肖燕翼、王连起、施安昌、余辉等第二代已为世人所知,年轻的第三代也正在成长。其中,徐邦达很有代表性。他既继承了传统的鉴定方法,又汲取了辩证唯物主义的方法论和现代考古学严谨的科学手段,将文献考据与图像解说有机结合起来,系统地建立了古书画的鉴定标尺,真实地还原了中国书画史的发展脉络,将原先只可意会的感性认识发展成为可以传授的研究方法和学术思想。包括《古书画过眼要录》《改订历代流传绘画编年表》《古书画鉴定概论》等在内的16卷、600万字的《徐邦达集》,就是他古书画研究的辉煌成果。

此外,北京故宫从20世纪50年代就辟有专门的书画馆,现在的书画馆在武英殿,从2008年开始,选择中国美术史上的经典之作,以中国美术史为脉络,每三年分九期,共展出五百余件名迹巨品。2005年的《清明上河图》展与2011年的《兰亭》大展结合召开的国际学术研讨会,都引起强烈反响。2005年北京故宫成立了中国古代书画研究中心,其研究对象主要为故宫所藏的历代中国书法、绘画、碑帖和流散在外的清宫旧藏书画,研究范围包括鉴定文物的时代和作者,考释其内容和形式及诸多深层次、多视角的科学研究,并研究书画类文物的科学化管理和修复、复制技术,并聘请34位国内外知名专家学者作为研究中心的客座研究员和研究员。研究中心已取得了一系列成果。

自1949年故宫文物运台后,清宫书画亦经历了多次整理与审查。1955年,由王世杰、罗家伦、蒋縠孙主持,对运台的清宫旧藏书画(包括中央博物院筹备处运台书画)进行了审查,并由庄尚严、吴玉璋与那志良三人编辑出版了《故宫书画录》(1956年)。该书出版后书画审查仍在进行,对列入正目、简目的书画的品名及说明都做了较多改正,遂修订该书,于1965年出版了增订本。

台北故宫博物院重视院藏书画的整理研究,其成果体现在展览、出版以及学术会议之中,不仅丰富了中国美术史的理论体系,也不断强化了该院中国艺术研究重镇的地位。该院还通过举办海外展览,激起了中外学者对中国及清宫书画的研究兴趣。台北故宫以书画为主要内容的对外展览获得极大反响,突出的是1961年以“中华文物”赴美国五大城市博物馆展出253天及1996年以“中华瑰宝”在美国四大城市巡回展出。特别是1961年的展览,激起了北美研究中国绘画史的热潮,促使美国在20世纪60年代后成为中国艺术史研究的重镇。

该院还通过举办学术研讨会,加强与中外学者的交流。1970年举办“中国古画讨论会”,有14国的129位专家学者与会,会议论文结集为《中国古画讨论会论文集》,以英文出版。1991年又召开了“中国艺术文物讨论会”,其中书画为重要内容,后出版了论文集。台北故宫书画处20世纪70年代就有张光宾《元四大家》、江兆申《吴派画九十年展》、胡赛兰《晚明变形主义画家作品展》等成果。

此外,台北故宫博物院十分注重与其他学术研究机构的合作,以培养研究人才。例如,自1971年起,台北故宫博物院协助台湾大学历史研究所增设中国艺术史组,后发展为艺术史研究所,培养出许多艺术史研究人才。再如,派遣人员到海外留学深造,扩大研究视角,提升研究水平,逐步在相关领域获得话语权。自从美国普林斯顿大学于1959年设立“中国艺术考古学”博士课程,台北故宫博物院就有计划地派出人员赴美学习。傅申、石守谦、陈葆真、朱惠良先后在此攻读博士学位,并于博士毕业后回台北故宫博物院或台湾大学任职,在中国古书画研究方面都有出色成绩。林柏亭、王耀庭、何传馨等研究人员不仅在培训美国到台北实习的研究生方面有所贡献,而且通过不同的机会作为访问学者到美国交流学习,他们的研究成果也为世所重。这些研究人员的一个重要特点就是重视中西艺术史研究方法的结合,其中又以傅申先生为代表。傅申曾在耶鲁大学与台湾大学任教,同时亦在美国弗利尔美术馆与台北故宫工作,除得见台北故宫所藏书画名迹外,又长期接触美国及世界各地收藏。故其治学既以书画实物为本,又结合中西理论,取其所长,坚持数十年,书画鉴定与书画史研究成果丰硕,主要论著有《海外书迹研究》《元代皇室书画收藏史略》《中国画鉴别研究》《书史与书迹:傅申书法论文集》(一、二)及《书法鉴定:兼怀素〈自叙帖〉临床诊断》等。

(二)中西方学者的整理与研究

故宫古代书画研究的着重点主要有两个方面:一是艺术史的角度,二是宫廷历史文化的视野。两岸故宫加上散佚国内外的清宫所藏古代书画具有特殊地位,是所有中国书画研究者所关注的对象。众多的中国美术史以及中国绘画史、中国书法史著作,关于书画名家、书画作品及书画流派的研究,一般都离不开故宫的藏品。虽然许多经典的、有代表性的书画作品藏在故宫,但仍有一些重要作品未曾进入宫廷,因此对于中国美术史的研究,往往是把故宫藏品与未被清宫收藏的作品结合起来研究。而两岸故宫以及一些有清宫书画收藏的博物馆等,由于具有藏品的优势,其研究人员的成果往往会引起同行的关注。艺术史学者与两个故宫的合作也促进了对中国古代书画研究的不断深入。适应这种需要,已有一些学者在故宫古代书画与其他传世中国古代书画的目录梳理和整体性研究上取得不少成果。

余绍宋《书画书录解题》(1932年)著录了自东汉至近代共884种书画类书籍,是我国第一部书画类著作的提要目录,对研究中国古代书画类文献有着极为重要的意义。此外,徐邦达的《历代流传书画作品编年表》、刘九庵的《宋元明清书画家传世作品年表》,以及中国古代书画鉴定组1984至1993年编写的《中国古代书画目录》,2002年出版的由周积寅、王凤珠合编的《中国历代画目大典》等,都各有特色,是中国书画研究的重要成果。

故宫古代书画研究的另一着重点是在清宫历史文化的视域中去深入探讨,这突出反映在对清代宫廷绘画的研究上。对于清宫绘画,长时期来总体评价是不高的。随着两岸故宫藏品陆续整理、发表以及有关清宫文物展览的不断举办,关于清代宫廷绘画的图像资料日渐丰富,加上清宫内务府造办处档案的出版,使原本只有少数专家才能接触到的清宫绘画活动情况逐渐被更多学者所了解,学界对清宫绘画的整体评价也有所提升。近年来清宫绘画研究逐渐成为学界的一个热点。

北京故宫于2003年10月举办了“中国古代宫廷绘画国际学术研讨会”,台湾大学艺术史研究所于2011年12月主办了“宫廷与地方——乾隆时期之视觉文化国际研讨会”,北京大学艺术学院于2012年10月主办了“相遇清代:中国与西方的艺术交流国际研讨会”,这些国际性学术研讨会表明清代宫廷绘画近年来越来越受到学界的关注,也使得清代宫廷绘画逐渐展示出其原有的历史风貌。清代宫廷绘画研究涵盖面广且日益深入,包括对清代宫廷画院机构、制度的研究,对重要绘画作品价值的发掘,对清代宫廷绘画所特有的“中西合璧”画风的研究,对郎世宁等传教士画师、绘画流派的研究,对帝后肖像画的研究,对《康熙南巡图》《乾隆南巡图》的研究,对《乾隆平定准部回部战图》等一系列纪事性作品的研究,以及对一些著名书画作品的流传考略与真伪考辨等,围绕这些方面,多年来已有大量成果问世。

宫廷书画收藏在清乾隆朝达到巅峰,对前世历代收藏具有总结性和集大成的意义,并对后世乃至今天仍有深远的影响,因此研究清代特别是乾隆朝内府书画收藏就具有重要意义。近年来,这种研究又与《秘殿珠林》《石渠宝笈》的研究结合在一起,如刘迪《清乾隆朝内府书画收藏——以〈秘殿珠林石渠宝笈〉为基本史料之研究》(南开大学中国古代史2010年博士学位论文)对清内府书画的来源、贮藏、著录、鉴赏等进行了全面研究,分析了其在中国艺术史上的传承意义。此外还有王峰《从〈石渠宝笈〉初编看乾隆朝前期宫廷书画收藏》(首都师范大学2007年硕士学位论文)、熊隽《〈秘殿珠林〉文献价值研究》(华中师范大学2007年硕士学位论文)、杨丹霞《〈石渠宝笈〉与清代宫廷书画的鉴藏(上)(中)(下)》(《艺术市场》2004年第10期、11期、12期)、孙晓松《清中期书画收藏热潮研究》(辽宁师范大学2010年硕士学位论文)、张多强《〈三希堂法帖〉研究》(吉林大学2011年博士学位论文)、赵琰哲《清乾隆朝仿古绘画研究》(中央美术学院2013年博士学位论文)等。与《石渠宝笈》的研究相比较,《秘殿珠林》长期未引起重视,以上情况说明已有了进展。在以《秘殿珠林》作为具体鉴定依据的应用价值方面,近年也有一些研究成果。例如,罗文华《故宫藏明内府金藏经》对照《秘殿珠林》卷之四“宇一”、“宙一”、“洪一”、“荒一”号所著录的《明人书内府金藏经》四册和实物,分析了北京故宫今存的三种《明内府金藏经》抄本的大致年代、抄经品种及装潢、插图风格[10]。又如,许忠陵《〈维摩演教图〉及其相关问题讨论》分析《秘殿珠林》卷之九“宙四”号所著录的《李公麟画维摩不二图》一卷,认为传世的《维摩演教图》可能是它的一个临本[11]。

此外,对清宫散佚书画(特别是溥仪当年以赏赐其弟溥杰名义偷运出宫的一千多幅珍贵书画)的研究,以杨仁恺的《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》最具代表性,该书是一部以故宫散佚书画为研究对象,集纪实、研究、鉴定、赏析于一体的重要著作。宫廷收藏既是供帝王鉴赏把玩的艺术品,同时也是天命所归的象征。对于清宫藏品的研究,除去艺术分析与真伪考辨等外,还有一些从艺术与社会、艺术与政治的关系去考察的成果,例如洪再新《皇家名分的确认与再确认——清宫至伪满皇宫收藏钱选〈观鹅图〉始末》以1746年到20世纪40年代元代钱选《羲之观鹅图》(现藏美国纽约大都会美术馆)的收藏过程为脉络,通过考察画卷上诸多收藏印鉴和题跋来认识清宫绘画收藏的兴衰转折及其历史意义。该文指出,在近两百年的皇家收藏中,特别是在清皇室20世纪所经历的变故中,这一画卷成为不可多得的历史见证,其奇特的收藏始末深刻地向世人揭示了中国和世界政治、经济及文化史中的一段精彩画面[12]。

西方对于以中国书画为重要对象的中国美术史的研究,发端于西方各大公私博物馆及个人中国美术品的收藏和鉴赏,这些鉴藏奠定了西方中国美术史研究的基础。20世纪上半叶,汉学家在中国美术史研究中做出了重要贡献。其中亚瑟·卫利在1923年出版了《中国画的介绍》,普及了中国美术的知识,引起人们对中国美术的兴趣。福开森对中国文物有深入研究,曾被聘为故宫博物院文物鉴定委员,他强调艺术品的独特价值,重视传世文献的解读。他编著的《历代著录画目》(1934年)参考各种著录200余种,收入历代画家2 300余人的画作,目录近50 000条,一一按姓氏排比编辑,并标明出处,把目录学方法应用到中国美术史研究,为系统的研究奠定了坚实的文献基础。在汉学研究传统下,喜仁龙成为中国美术史研究的集大成者。中国美术史的研究者主动接受了图像学的研究成果,这种从文化史角度出发研究中国美术史的方法取得了很大成果,岛田修二郎是其中的杰出代表,高居翰、雷德侯、徐小虎等著名学者均是其弟子。美国学者高居翰在《中国古画索引》(1980年)中,用相当的篇幅将北京故宫和台北故宫出版的元以前古画印刷品编成索引,供研究者查询。此外,日本铃木敬编有《中国绘画总合图录》(1982~1983年)正编5册、续编4册,目前该图录的全部照片档案藏于东京大学东洋文化研究所内,2004年完成了将照片转为电子档案的数字化检索编录工作,现在已经可以在网站上检索正编、续编中的图片相关资料。

20世纪60年代,美国成为中国艺术史研究的重镇,这与台北故宫所藏清宫书画的深入影响有关。1961年台北故宫博物院“中华文物”在美国5大城市巡展,观众多达46万人次,可见其影响之大。20世纪70年代后,许多研究中国艺术史的著名美国学者事后回忆,都说因为观看这场展览引起对中国艺术的兴趣转而投入研究。这次展览之后,高居翰等专家获得了美国福特基金会的赞助,专程去台北拍摄故宫文物,共获得高清晰的原版照片5 395张。后来这些照片典藏在密歇根大学照相档案库。与此同时,亨利·贝尼利还获得了基金会授权把这些照片做成原版幻灯片,并向全美和海外的研究机构出售。能够使用彩色幻灯片进行教学,且能够接触原作,给中国绘画教学带来了革命性的变化,也使研究者对清宫书画有了更深入的认识。

一些博物馆和大学重视中国书画的整理、鉴定和研究,有的还举办有关展览和专题学术研讨会。如1981年纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆和克利夫兰美术馆合办的“中国古代绘画收藏展”(出版图录《八代遗珍:纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆、克利夫兰美术馆藏中国古代绘画》)、1989年美国克利夫兰博物馆举办的“明清绘画国际研讨会”、1992年美国纳尔逊博物馆举办的“董其昌世纪艺术国际学术研讨会”、1993年美国马里兰大学举办的“近代海派研究研讨会”、1999年普林斯顿大学美术馆举办的“艾略特收藏中国书法展”(还举办了中国书法史讨论会,出版了讨论会论文集)、1999年美国纽约大都会博物馆举办的“董源《溪岸图》真伪研讨会”、2001年英国大英博物馆举办的“顾恺之《女史箴图》研讨会”等。

20世纪50年代后,在公私收藏机构的努力下,中国美术史的研究逐步进入了西方各大学、科研机构等学术群体中,它借鉴了西方艺术史的研究成果和方法,并成为西方学术体系中一门独立的人文学科。洪再辛选编的《海外中国画研究文选(1950~1987)》收录了美、英、德、法、日等国研究中国绘画的著名专家如谢伯轲、罗樾、方闻、高居翰、苏立文、雷德侯、铃木敬等的文章,可了解西方的整体研究状况。其中,谢伯轲在《西方中国绘画史研究专论》一文中总括了20世纪80年代后期之前的西方研究状况:“为了跨文化交流的需要,已经产生了与之相结合的独特的研究,将汉学研究和欧洲艺术史研究的问题和方法结合在一起。本着怀疑论的分析法和不带中国传统偏见的观点,西方的这种方法为重定绘画作品以往的日期和归属,提供了新的风格分析法;并为考察中国画的理论、内容和社会文化基础,准备了更为客观的依据。”[13]11

时间已过去了二十年,研究当然也在不断发展。上述诸人在中国绘画史研究上都取得了重要成果,曾长期执教于美国普林斯顿大学和加州伯克利大学的方闻与高居翰就很有代表性。以方闻为代表的“东部学派”和以高居翰为代表的“西部学派”,俨然已成当今西方中国艺术史学界两大旗鼓相当的史学流派。方闻关注实物材料本身的视觉证据,强调运用本土视觉语汇诠释艺术作品。高居翰同样重视风格鉴定对传统艺术史学科规范的作用,但他同时强调以“方法的多样性”保证“不同艺术史的多元性”。有研究者认为,在长达半个多世纪的学术历程中,方闻和高居翰不仅主导并见证了20世纪西方中国艺术史学科的脉动和演变,也共同致力于使中国艺术为西方学界和一般公众获知与接受,并以各自的方式塑造了西方中国艺术史研究的格局与面貌⑧。

四、清宫书画鉴藏研究的意义

可以说,书画鉴定作为一门学术乃至一门学科,是在故宫博物院诞生的。在民国以前,书画鉴定仅仅是文人之间的雅事,其分析与结论仅见于书画题跋或文人的笔记里,虽然十分重要,但是零星的,不成系统,其科学性也是有限的。随着20世纪20年代西方考古学的引进与发展,书画鉴定家从中获益良多,特别是借鉴了其中的类型学,建立书画真迹的“标准器”,并结合文献学、考据学、材料学等学科的研究成果,对《石渠宝笈》里的一批早期书画重新进行了系统、科学的鉴定与研究,较早的鉴定研究有:北京大学著名学者、后来的故宫博物院副院长唐兰先生关于金代武元直《赤壁图》卷的研究,启功先生对五代董源《龙宿郊氏图》轴和西晋陆机《平复帖》的研究,吴湖帆、徐邦达对元代黄公望《富春山居图》的研究等等,这些都是以论文形式出现的,特别是徐邦达先生一生撰写了600万字的研究论文、专著等。这意味着故宫的书画鉴定从文人笔记和题跋发展成一篇篇学术论文,这些学术论文犹如一块块砖石,构建了书画艺术史的基础,使之成为一门学科。书画鉴定从过去少数文人的赏玩记录发展为一项学术专业,无论是青年学生还是垂垂长者,都可以找到合适的教科书进行学习,而这一切主要是源自故宫博物院的专家学者在第二次世界大战前以及20世纪50至90年代的努力,尤其是后面这个时期。由此,这种科学研究的态度和方法从故宫博物院和兄弟大馆扩展到了其他中小博物馆的书画研究中。由于这些书画鉴定研究成果,在20世纪70年代末的改革开放之初,曾有一批西方学者访问故宫博物院,到20世纪80年代末,包括台北故宫博物院在内的台湾地区学者也纷纷来访,这些成果逐渐为他们所了解、认识甚至接受,也使故宫博物院的专家学者在国际学术领域获得引人瞩目的话语权。

1949年以来,在六十余年间,中国大陆在美术研究方面渐渐形成了五个学术阵营,各自形成独特的学术体系:一是在中国艺术研究院,王朝闻等先生阐释的马克思主义美学理论引领的对古代美术进行审美欣赏的体系;二是在故宫博物院,徐邦达等先生以学术考证建立起来的书画鉴定学科;三是在中央美术学院,王逊等先生以历史学为本建立起来的艺术史教科书体系;四是在南京艺术学院,俞建华等先生以应用为目的建立起来的美术史文献整理方法;五是在中国美术学院,范景中等先生系统引进和应用的西方艺术史的研究方法。其中故宫博物院的专家学者对清宫旧藏书画的研究,使之成为一项学术事业、一门学科,是故宫学中的重要组成部分,树立了故宫学的学术形象。从某种意义上说,这造就了一个学派,成为上述五大学术阵营中不可或缺的重要组成部分。

另外,我们也看到,20世纪50到70年代中美外交的隔阂限制了美国学者的研究范围,他们能接触到的艺术品多仅限于我国台湾地区、日本和西方博物馆及个人的收藏,对中国大陆尤其是北京故宫丰富的古代书画收藏了解不够。无法到中国做研究或与中国学者交流,也导致了美国学者(包括华裔学者、收藏家和艺术家)形成了自成一体的治学之道,即侧重于对作品的意义、文化、历史、社会背景以及内容的研究,而不限于鉴定性研究。许多西方博物馆尚未从艺术史方法的角度对其珍藏的大量中国绘画和艺术品进行系统性的严格检查,现有的研究大多是在物质文化或视觉研究范畴内进行的,并不是在艺术范畴内。20世纪80年代中国改革开放以来,博物馆界与艺术史界空前活跃,北京故宫在书画资源的整理、刊布与研究上持续努力,与海内外的学术交流不断加强,2005年成立的古书画研究中心就聘任了方闻、高居翰、苏立文、李雪曼、李铸晋、韦陀等多位客座研究员,北京故宫的一些书画专家也应邀参加海外的有关研究,共同推动了中国书画艺术研究的进程。

(在本文写作过程中,故宫研究院副院长兼秘书长余辉研究馆员、故宫学研究所徐婉玲博士提供了有关资料,给予了协助,在此谨致谢意。)

注释:

① 本文所引有关清宫散佚书画资料多依据杨仁恺《国宝沉浮录》第四章第四节《国外公私庋藏〈佚目〉书画概况》,(上海)上海古籍出版社,2007年版,第138~147页。

②见《故宫博物院·组织人事类》第43卷《古物馆专门委员会》,北京故宫博物院藏。

③“所谓正名者,院藏所有物品,都先经过‘点查’手续,前已言之。点查办法,也是请院外人士参加,为的是‘昭信实,避嫌疑’。而外界前来参加点查之人士,都由当时各部所派定,对于古物研究有素者固多,但也有茫然一无所知者。因之同样物品,往往名称不同,时代也不一致,真伪好坏更不能定。”见庄严《前生造定故宫缘》,(北京)紫禁城出版社,2006年版,第98~99页。

④见《故宫博物院·组织人事类》第43卷《古物馆专门委员会》,北京故宫博物院藏。

⑤“我们古物馆,成立了三个审查委员会,是铜器、瓷器、书画。别的审查会不能成立的原因,是当时玩古董的人多,研究古物的人少。玉器在当时是热门古物,玩的人也最多,竟请不到一位审查委员。这个审查会,铜器由马衡先生主持,他是专门研究铜器的人,瓷器由郭葆昌先生主持,也是当时首屈一指的瓷器专家,也能称职。书画就有问题了。审查之前,先把准备审查的书画,轴子就挂起来,册页、手卷就放在桌上,委员来时,自己先看一遍,人到齐了,大家聚拢在一张画前发表意见,然后把决定意见记录下来。有时一个人先开口说出‘真’,别人也不好再说‘假’,大家本是来借机看看画,谁还和人争执?”见那志良《典守故宫国宝七十年》,(北京)紫禁城出版社,2004年,第56~57页。

⑥见《故宫博物院·计划总结类》第11卷《北平故宫博物院报告》第18页,北京故宫博物院藏。

⑦转引自方继孝《马衡〈附识〉谈易案》,见《旧墨记——世纪学人的墨迹与往事》,(北京)北京图书馆出版社,2005年版。

⑧参见陈云海《西方语境中的中国艺术史研究——以方闻和高居翰为例》,南京师范大学美术学院2010年博士学位论文。

上一页1下一页分页阅读

原文参考文献:

[1]张彦远:《历代名画记》,见于安澜编:《画史丛书》第1册,上海:上海人民美术出版社,1963年。[Zhang Yanyuan,

amous Paintings through the Ages,in Yu Anlan(ed.),Painting History Series:Vol.1,Shanghai:Shanghai People's

ine Arts Publishing House,1963.]

[2]张照等编:《秘殿珠林石渠宝笈汇编》,北京:北京出版社,2004年。[Zhang Zhao et al.(eds.),Compilation of Midian Zhulin and Shiqu Baoji,Beijing:Beijing Publishing House,2004.]

[3]于敏中等:《日下旧闻考》,北京:北京古籍出版社,1983年。[Yu Minzhong et al.,

ixia Jiuwen Kao,Beijing:Beijing Classics Publishing House,1983.]

[4]郑欣淼:《乾隆皇帝的收藏与鉴赏》,《中国美术》2014年第2期,第94~97页。[Zheng Xinmiao,“The Collection and Appreciation of Emperor Qianlong,”Art in China,No.2(2014),pp.94~97.]

[5]郑欣淼:《天府永藏——两岸故宫博物院文物藏品概述》,北京:紫禁城出版社,2008年。[Zheng Xinmiao,Tianfu Yongcang:An Overview on Both Sides of the Imperial Palace Museum Collection,Beijing:The

orbidden City Press,2008.]

[6]徐敏:《北美中国艺术史研究文献资源概述》,见张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资源》,北京:中华书局,2010年。[Xu Min,“An Overview on the Chinese Art History

esearch of Literature

esources in North America,”in Zhang Haihui(ed.),Chinese Studies in North America:

esearch Overviews and Literature

esources,Beijing:Chinese Publishing House,2010.]

[7]郑欣淼:《由〈鲁迅全集〉的一条注释谈故宫“盗宝案”》,《鲁迅研究月刊》2007年第9期,第49~57页。[Zheng Xinmiao,“Talk about the Imperial Palace Pirates Case through a Comment from The Complete Works of LuXun,”Lu Xun

esearch Monthly,No.9(2007),pp.49~57.]

[8]马衡:《马衡日记附诗钞——一九四九年前后的故宫》,北京:紫禁城出版社,2006年。[Ma Heng,MaHeng's Diary and Poems:The Imperial Palace before and after 1949,Beijing:The

orbidden City Press,2006.]

[9]欧阳道达:《故宫文物避寇记》,北京:紫禁城出版社,2010年。[Ouyang Daoda,Survival of the Imperial Palace Treasures,Beijing:The

orbidden City Press,2010.]

[10]罗文华:《故宫藏明内府金藏经》,《紫禁城》2003年第3期,第34~39页。[Luo Wenhua,“Buddhist Text Manuscripts from Ming Court in the Imperial Palace Museum,”

orbidden City,No.3(2003),pp.34~39.]

[11]许忠陵:《〈维摩演教图〉及其相关问题讨论》,《故宫博物院院刊》2004年第4期,第120~129,160页。[Xu Zhongling,“A Discussion of Illustrations of Vimalakirti Teaching(Weimo Yanjiao Tu)and

elated Questions,”Palace Museum Journal,No.4(2004),pp.120~129,160.]

[12]洪再新:《皇家名分的确认与再确认——清宫至伪满皇宫收藏钱选〈观鹅图〉始末》,《故宫博物院院刊》2004年第3期,第114~140页。[Hong Zaixin,“Confirm and

econfirm the Status of the

oyal:The Whole Storyof the Qing Palace to the Puppet Palace Collect the View Goose Painting of Qian Xuan,”Palace Museum Journal,No.3(2004),pp.114~140.]