王翯 刘瀚文 翟毅:西洋制作乾隆款画珐琅器物考补证

西洋制作乾隆款画珐琅器物考补证

王翯 刘瀚文 翟毅

笔者曾在《西洋制作乾隆款画珐琅器物考》(以下简称“《西》文”)中指出,在两岸故宫博物院收藏的乾隆款画珐琅器物中,有十件极可能是当时将图样送到法国所造,文章对这些器物可能具有的特点进行了推测,并且对远赴法国制作画珐琅器的前因后果进行了初步分析。之后,其中三件画珐琅器被送至故宫博物院文物保护标准化研究所进行相关检测,结果表明,这三件器物与当时国产画珐琅器不仅在外观装饰上存在差异,在内部构造、釉料成分和胎体材质方面也存在极大不同,可以肯定,器物确为法国制作。本文拟在公布检测结果的基础上,通过对文献的进一步梳理和分析,探讨这批器物的来龙去脉。

一 检测结果

《西》文已经从款识、釉质等方面分析判断故宫博物院藏乾隆款画珐琅菊花纹壶(故116545)、乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶(故116597)和乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮(故116773)为西洋所造器物。但是,上述结论仅从表面特征推导得出,尚不够全面。因此,笔者刘瀚文对其进行了一系列科学检测,希望从成分分析等方面找到更为确凿的证据,以探究这三件器物的确切产地。

(一)乾隆款画珐琅菊花纹壶

1. 产地标识

继珐琅画师“coteau”的签名在壶底被发现后,刘瀚文又在壶盖沿内侧发现三个微小戳印痕记,放大后可辨识为18世纪法国金匠相关戳记,分别是金匠标章、巴黎地区征税标章和金属纯度标章。按当时法国金银制造业行会规定,工匠标章通常由2-4个大写字母组成,第一行为名字缩写,第二行为姓氏缩写,多为3个字母呈倒三角的排列形式,字母中间或搭配百合花或其他私人作坊标识。制作此壶的工匠姓名缩写极有可能是“JDD”〔图一〕,目前已知的活跃于同时期(即路易十六时期)、在巴黎的注册工匠只有Jean Daniel DOERFFER。按照当时法国商标相关法令与行会规定,金匠需将盖有工匠标章的半成品送去征税单位申报,税官会打印征税标章。比对文献资料发现,壶中发现的标章〔图二〕与1782-1789年征税标章〔图三〕相符,说明乾隆款画珐琅菊花纹壶(故116545)应在1782-1789年之间制作完成。又有纯度标章〔图四〕,在法国巴黎,盖过征税标章的半成品要再送往金匠行会,验证纯度是否符合规范,通过验证即可打印纯度标章。巴黎地区金银行会标章为敞开式皇冠下加大写字母,于1461-1462年从字母“A”开始,包括了除“J”“U”“W”以外的23个字母,基本保持每年更换一次。1783年,这一标章首次使用“U”代替“V”〔图五〕,1784年标识则改换为“P”。该壶出现了字母“U”,对应的年份正好是1783年。

〔图一〕 乾隆款画珐琅菊花纹壶上18世纪法国工匠标章

〔图二〕 乾隆款画珐琅菊花纹壶上18世纪法国 巴黎征税标章

〔图三〕 法国1782-1789年征税标章

〔图四〕 乾隆款画珐琅菊花纹壶上18世纪 法国巴黎地区金匠行会纯度标章

〔图五〕 1783年度巴黎金匠行会所采用的纯度标章

综合考察金匠标章、征税标章、纯度标章和壶底签名即可确认,乾隆款画珐琅菊花纹壶(故116545)是1783年(乾隆四十八年)在法国巴黎地区由金银器工匠Jean Daniel DOERFFER制作金质胎体,并由珐琅画师Joseph Coteau烧制表面珐琅。这一发现不仅明确了制作地点和时间,更纠正了以前一个错误认知,即乾隆款画珐琅菊花纹壶实乃金胎,而不是铜胎。下文所列检测数据进一步验证了胎体的金属属性。

2. 检测数据

《西》文根据清宫造办处档案推测,弘历于乾隆四十年(1775)下旨粤海关仿造前朝画珐琅器,粤海关官员画样后将图样送往法国制造,此后弘历又下旨粤海关继续仿制,但粤海关并没有再找法国人,而是在广州本地制造。为了验证此说法,我们将与法国造乾隆款画珐琅菊花纹壶〔图六:A,以下简称壶A〕大小、外形和纹饰完全相同的另外三件乾隆款画珐琅菊花纹壶(以下简称为壶B、壶C、壶D),一并送到文物保护标准化研究所进行检测。

〔图六〕 乾隆款画珐琅菊花纹壶

(1)胎体金属

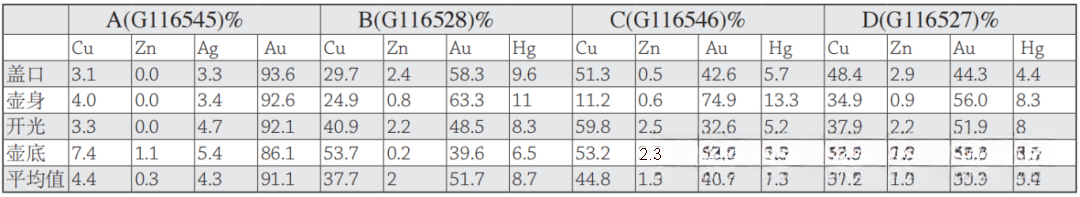

四把壶的金属XRF分析结果如[表一]所示。从元素分析的结果来看,壶A与其他壶有明显不同。壶A的金属部分平均含金91%、铜4.4%、银4.3%,故可认为其是金胎画珐琅壶。这和上文提到法国金匠行业协会标准相符,含金量达到90%以上才可以认定为金胎。

[表一 ] 四把画珐琅壶的金属胎体部分元素测量结果

而其他壶的平均金属元素含量分别是:壶B,含金51.7%、铜37.7%、锌2%、汞8.7%;壶C,含金46.7%、铜44.8%、锌1.3%、汞7.3%;壶 D,含金35.9%、铜57.2%、锌1.5%、汞5.4%。因此,可以认定壶B、C、D的胎体金属是含少量锌的红铜,检测到汞元素说明表面的金是镀金。

(2)珐琅成分

从元素分析结果[表二]来看,四把壶的基底釉料都可以算作铅-钾釉,但是壶A基底釉中的钾元素含量与其他三把壶存在明显区别。壶A中钾元素含量平均值是2.7%,而其他三把壶分别为壶B 10.5%、壶C 7.6%、壶D 10.4%,壶A中的钾元素含量明显低于其他三把壶。中国画珐琅(包括珐琅彩与粉彩)的基底釉为铅-钾釉,同样,明清两代时世界画珐琅生产中心法国Limoges所采用的画珐琅基底釉也是铅-钾釉,但不同时期的Limoges画珐琅中钾元素含量并不相同,壶A的检测结果比较符合16-18世纪Limoges画珐琅的K钾含量区间。

[表二] 四把画珐琅壶釉料玻璃相元素

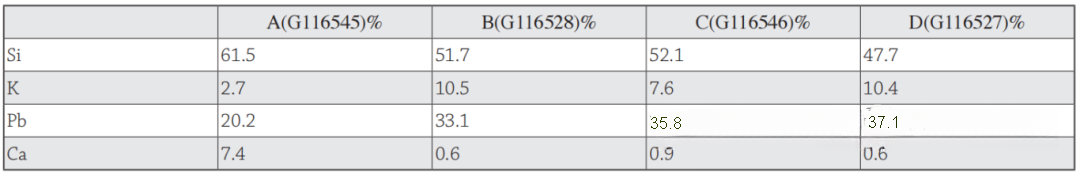

(3)呈色剂

通过对四把壶进行拉曼光谱分析[表三],可以看出四把壶在呈色剂上的差别,其中白色的呈色机理不同最能说明问题。壶A的白色是锡白,即依靠二氧化锡(SnO2)晶体在玻璃中产生的乳浊效应得到的白色,壶B、C、D的白色是砷白,即依靠砷酸铅(PbHAsO4)晶体的乳浊效应得到的白色。两种白色存在明显区别。当时,中国和西洋在画珐琅工艺上,对于这两种白色颜料的使用存在明显偏好,中国掐丝珐琅工艺自明末清初起就开始使用砷白(白信石),从目前的研究来看,中国本土工匠制作的画珐琅器物均采用砷白;锡白则是西洋画珐琅中最常见的白色颜料,相关文献显示,Limoges地区直到18世纪才开始出现在画珐琅中使用砷白的记录,虽然在使用时间上与中国清代康熙-乾隆朝存在重叠,但根据目前已经发表的研究成果来看,砷白或者锡白还是可以作为区分中西画珐琅料的重要标志。

[表三] 四把画珐琅壶之呈色晶体及元素

另外,壶B、C、D在呈色剂上的差异(如壶D与壶B、C在紫色、浅绿色、浅蓝色上的区别),说明其珐琅釉料的配方并不相同,继而证明它们并非同一时间烧造。这与档案上的记载相符,即按照乾隆帝的旨意,在乾隆四十年以后多批次陆续成造。

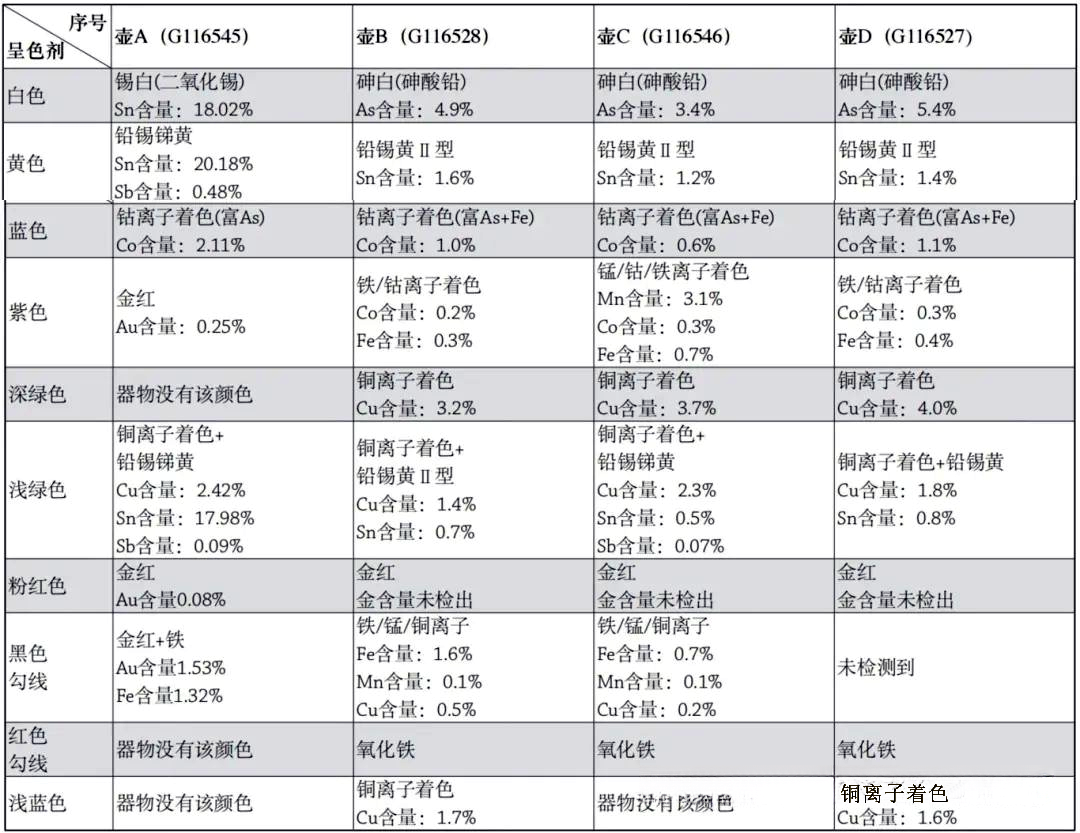

3. 结构工艺

为全面了解每把画珐琅壶的结构,我们又对四把画珐琅壶进行了X-CT检查。壶A与其他三壶在结构上存在显著区别,主要有两点。一是壶A的柄是用螺钉固定在预先设计好的壶体突出部分上〔图七〕,其他三把壶的柄则是直接焊接在壶身上〔图八〕。第二个不同点在壶盖上,壶A盖顶部留有外露的金属部分作为装饰〔图九〕,并通过一个延伸下来的金属条与整个壶盖连接固定,另外三把壶的盖则都是整体铸造成型〔图十〕。部件之间采用插接或螺钉固定的方式加以连接,比国产器物直接焊死的做法更加耐用,可以归结为这批法国造器物的一个显著特点。

〔图七〕 壶A (故116545) 柄使用螺钉固定在壶体突出部分

〔图八〕 壶D (故116527) 柄直接焊在壶体上

〔图九〕 壶A (故116545) 盖顶部留有外露的金属部分作为装饰, 并通过延伸下来的金属条与整个壶盖连接固定

〔图十〕 壶C (故116546) 盖为整体铸造而成

通过对四把乾隆款画珐琅菊花纹壶的全面检测和对比,可证壶A为法国制造,壶B、C、D则为中国制造,此结果与《西》文推断完全符合。法国造乾隆款画珐琅菊花纹壶所呈现的金胎、锡白和结构差异等特点,为其他法国造器物的判定提供了可靠依据。

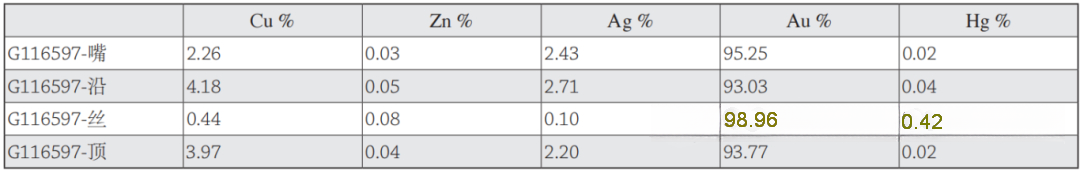

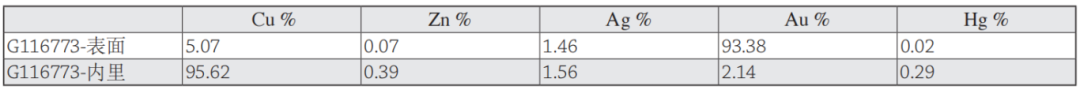

(二)乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶

此壶〔故116597,图十一〕上并没有发现可以证明产地等信息的戳记或标识。但从XRF分析结果[表四]上可以看出,此壶金属部分平均含金95%、铜2.7%、银1.9%,故可认为是金胎。透过拉曼光谱分析〔图十二〕可以看出卤壶上的白色呈色剂是锡白,和法国造乾隆款菊花纹壶相符。金胎和锡白底两个特点明显区别于国产画珐琅器物,可据此判断此壶亦非中国生产。

〔图十一〕 乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶 (故116597)

[表四] 乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶 (故116597) 胎体元素测量结果

〔图十二〕 故116597卤壶白色釉料拉曼测量结果

此外,故宫博物院藏卤壶盖上有一圈缠丝金线作装饰,而在台北故宫博物院藏雍正款铜胎画珐琅白地蓝花执壶(故珐229)〔图十三〕以及大小、造型、纹饰均相同的其他乾隆款卤壶上,均无此装饰。并且,故宫博物院藏卤壶盖为平面,而台北故宫博物院藏诸件卤壶盖皆有折沿,笔者在《西》文中曾推断此现象为“法国人按照自己或本地的审美进行了局部美化”。但比对缠丝金线位置以及盖面图案的对应关系,推断其更有可能的原因是:广州工匠在给器物画样时,没有清楚地呈现出原件雍正款卤壶盖有向下的折沿,或者说是法国工匠并未完全看懂图样中的器型特点,从而导致法国造器物与原件以及国产诸件产生差异。此现象也从侧面再次证明,当时将十件康熙、雍正款画珐琅器物画样后,只是将图样送到法国,原件实物仍留存在广州。

〔图十三〕 雍正铜胎画珐琅白地蓝花执壶 (故珐229)

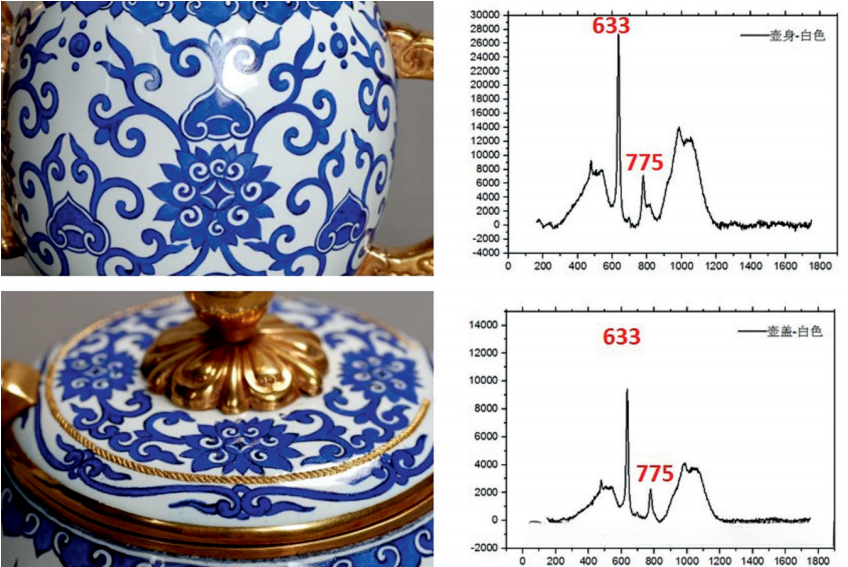

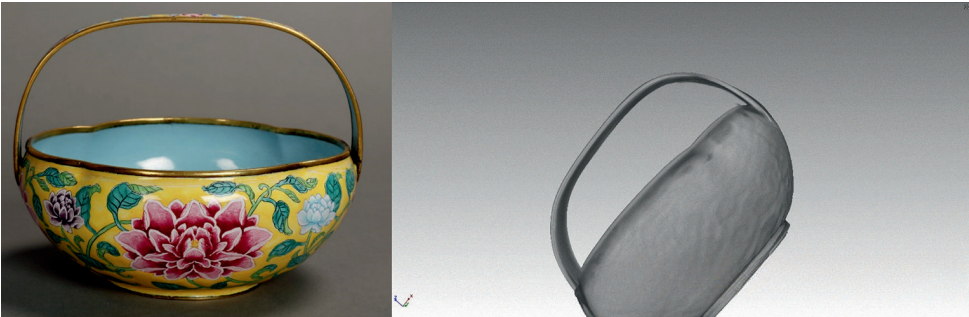

(三)乾隆年制款画珐琅牡丹纹海棠式花篮

经XRF检测,花篮〔故116773,图十四〕胎体表面含金量达 93.38% [表五],但是,该器物并不是整体胎体为金胎,而是采取包一层金皮的方式来处理,在花篮提梁两端露胎部位,可检测出里边一层是铜胎,而外边一层是金质。

〔图十四〕 乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 (故116773)

[表五] 乾隆年制款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 (故116773) 胎体元素测量结果

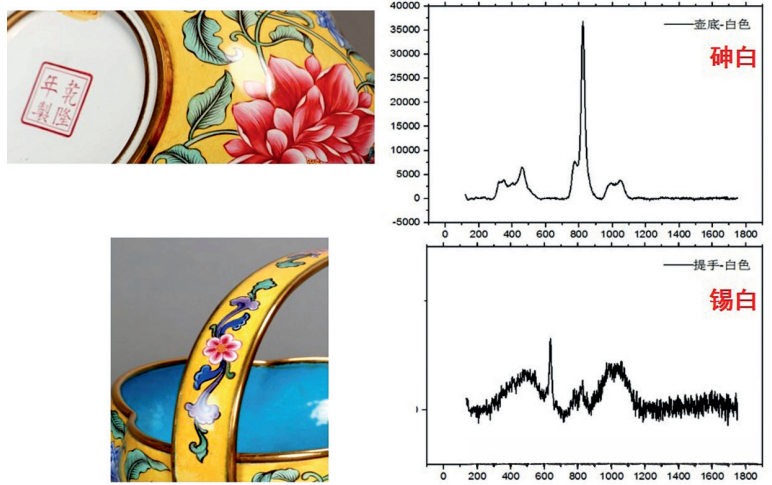

拉曼光谱检测显示〔图十五〕,除花篮外底部白色为砷白外,器身白色均采用锡白作为呈色剂。外底白色为砷白的原因尚未判明,初步推测有外底白釉和款识为回国后烧制的可能。

〔图十五〕 乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 (故116773) 拉曼光谱检测

从CT结果上也可以看到该器物与国产器的不同,其提梁是通过两根插针固定在器身两侧的卡扣里〔图十六〕,而国产画珐琅花篮(故116802)提梁则是直接焊死在器身之上〔图十七〕。

〔图十六〕 乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮 (故116773) X-CT照片

〔图十七〕 国产的乾隆款画珐琅花篮 (故116802) X-CT照片

上述检测数据和结构工艺等方面信息,印证了笔者王翯在《西》文中的推测,即故宫博物院藏乾隆款画珐琅菊花纹壶(故116545)、乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶(故116597)和乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮(故116773)确实为法国所造。

二 相关问题

一)制作时长

粤海关在乾隆四十二年(1777)将第一批仿制珐琅器送到宫廷,笔者王翯曾推断此批仿制器就是西洋所造,主要依据是制作周期不是普遍的五个月左右,而是长达两年。然而,根据法国造乾隆款画珐琅菊花纹壶上1783年(乾隆四十八年)法国金匠的相关戳记,上述几件法国产画珐琅器物更有可能是在乾隆四十九年(1784)被送到紫禁城,档案记载的器物名称、数量和第一批仿制器相同,时间亦与戳记相符。

可是,同时送往法国制作的台北故宫博物院藏金胎珐琅碗上却有1777年(乾隆四十二年)的戳记,说明乾隆四十年乾隆帝下旨粤海关仿制前朝珐琅器后,器物的图样很快被绘制完成,并送往法国进行制作,但最终要等到乾隆四十九年才得以送回中国。除去路途遥远和工时耗费等因素,时间之长亦可谓超乎寻常。何故如此?虽尚无肯定依据,但可以暂作参考的是,1775年(乾隆四十年)美国独立战争爆发后,法国国王路易十六借机下令参加战争,于是,英国开始在海上拦截法国的货船,导致前往中国贸易的商船受到影响。从英国东印度公司记载的各国商船历年来华贸易的情况来看,1779年(乾隆四十四年)至1782年(乾隆四十七年)未见法国商船来到广州。可能是因为这个原因,使得相关制作工期和运输被一再拖延。

(二)康熙款识

根据之前的发现和研究,台北故宫博物院收藏的“康熙金胎内填珐琅花卉碗”(故珐270)应是乾隆四十二年(1777)在法国制作,但却有“康熙御制”款识。笔者此前推测,碗在法国制作,而款识是回到中国烧制而成,又恰逢当时广州官员更替,继而产生误会。然而,造办处的档案明确记载乾隆四十二年送到紫禁城的十件仿制器“俱乾隆年制”款识,说明乾隆帝看到的,并不是那件法国制作的金胎碗,更可能是在广州本地制作的“清乾隆铜胎广珐琅盖碗(故珐000101,列-634)”。另一方面,虽然金胎珐琅碗可能于乾隆四十二年在法国已制作完成,但很可能并不是在当年被送回中国。有鉴于此,之前的推测明显唐突了。那么,乾隆四十二年法国制作的金胎珐琅碗上却有“康熙御制”款识,是否真如王竹平所推断“或许是为尊祖,可以区别康熙形制与乾隆形制,以表尊重的特殊意涵”?笔者认为此观点有待商榷。如果为了“尊祖”,那为何同样在法国制作的画珐琅花篮(故宫博物院藏,乾隆款画珐琅牡丹纹海棠式花篮,故116773)也在仿制康熙朝器物(故宫博物院藏,康熙款画珐琅牡丹纹海棠式花篮,故116765),却落“乾隆年制”款识?

或许从工艺与传承的角度来思考,才是探究皇帝初衷的正确方向。“康熙金胎内填珐琅花卉碗”(故珐270)采用“透明珐琅”装饰工艺,从两岸故宫博物院的收藏来看,清宫旧藏的画珐琅器物中,使用金胎并采用“透明珐琅”工艺且落“康熙御制”款的器物仅此一件,而“乾隆年制”款识的器物则有二十七件。似可推测为乾隆帝对本朝所造金胎透明珐琅碗工艺颇为满意,却苦于没有前朝榜样,于是旨令在法国制作的碗上落康熙款识,以便形成传承有序的局面。截止到文章发稿之时,我们尚未找到确凿证据来证明乾隆帝知晓画珐琅器乃法国人制造,但可以确定他清楚这些器物都是本朝的仿件。除了乾隆帝本人和具体操办此事的人员,无人知晓该器物并非康熙朝所造。那么,后人必会直观地认为,乾隆朝的金胎透明珐琅工艺一定传承自康熙朝,这也许才是弘历的真实用意。

(三)入藏地点

如果恰如笔者推断,法国制作的器物在乾隆四十九年(1784)才进入清宫,乾隆帝命人将其装入楠木匣后交宁寿宫存放。那么,在宁寿宫收藏画珐琅器和以往在乾清宫端凝殿收藏是否有区别呢?欲解答此问题,需要从收藏画珐琅的意义和档案记载等方面入手。

首先,需要认清画珐琅这一外来工艺,不仅在技法、装饰效果上与中国传统工艺有所区别,更有其独特的政治意涵,已有多位学者对此进行过深入探讨。例如,有学者指出:“画珐琅技术是在康熙、雍正两位皇帝的直接推动下引进紫禁城造办处并获得发展的。这不仅仅基于两位皇帝对西方画珐琅作品的单纯喜爱,更满足了其作为泱泱大国之君无所不能的心态。掌握西方业已繁荣而不为自己所拥有的技术,如玻璃、画珐琅,成为展示帝国荣耀及权势的象征。”又有学者发现乾隆帝登基初年即开始选取康雍乾三朝瓷胎、玻璃胎、宜兴紫砂胎、铜胎画珐琅器物,进行系统化整理和定名,装匣后集中存放于乾清宫端凝殿,认为“这个地点作为展现清皇室功绩的重要位置毋庸置疑,在紫禁城中占有特殊的地位”。并且,端凝殿亦收藏松花石砚、痕都斯坦玉等过去没有传统、在清代才出现的器物,另外还有康雍乾三代御墨以及清皇室列帝御用的朝珠,可见“清宫画珐琅应被视为是足以代表清帝国盛世皇室文化功业之一部分⋯⋯作为清帝国统治核心的重要物质,为皇室珍藏在乾清宫的配殿中,借着陈设及赏赐随时提醒统治者、朝臣、封疆大臣、蒙古大公、西藏喇嘛、藩属国使臣及其他外交使节,帝国的皇权与统治力” 。

其次,至迟从乾隆四十三年开始,乾隆帝即在宁寿宫存放画珐琅器,且专设大柜用来收储。乾隆帝有时会把新做的画珐琅器分别存放在乾清宫和宁寿宫中,如乾隆四十八年(1783)命人将粤海关送来“珐琅瓶一对、珐琅铫一对、珐琅小圆盒一对”送到乾清宫,而一同送来的“珐琅盖罐一对、珐琅海棠盒一对、珐琅提梁壶一对”则交宁寿宫,有时还会取出前朝珐琅器,命粤海关照样烧造数件并落“乾隆年制”款后,平均分配给宁寿宫和乾清宫。由此可见,在宁寿宫存放画珐琅器,并不是为了陈设或是普通的收储,而是同乾清宫端凝殿一样在展示和纪念“帝国的皇权和统治力”。

需要特别讨论的是,法国制作的画珐琅器物如果一直在宁寿宫保存的话,在溥仪离开紫禁城后,清室善后委员会以千字文为序,对各个宫殿内物品进行编号(因后来又重新编号,故将此号称为“参考号”)清点,宁寿宫内所藏物品的参考号开头应为“號”字。但是,除台北故宫博物院藏“康熙金胎内填珐琅花卉碗”的参考号是“列四二七 17”外,其余皆为“吕四七五”并带有阿拉伯数字的分号,以故宫博物院藏三件为例,乾隆款画珐琅菊花纹壶(故116545)参考号是“吕四七五 57E/51”,乾隆款画珐琅白地蓝花卤壶(故116597)参考号是“吕四七五 53E2/51返”,“乾隆年制”款画珐琅牡丹纹海棠式花篮(故116773)参考号是“吕四七五 19E/51返”。“吕”字乃养心殿内物件参考号字头,也即是说这些器物在清点时,除“康熙金胎内填珐琅花卉碗”在乾清宫端凝殿外,其余九件器物并不在宁寿宫,而在养心殿。可是,检索《故宫物品点查报告》,所谓“吕四七五”是“花缎袱 5块”且无阿拉伯数字分号,文物和参考号又出现了矛盾。实际上,梳理清宫陈设档即可发现,在乾隆朝造办处档案中提到的收藏画珐琅器的大柜,在陈设档中被记载为“雕紫檀三层大顶柜一对”,一直到光绪朝都在宁寿宫西暖阁内,里面存放铜胎画珐琅器达213件。但是,当清室善后委员会点交宁寿宫物品时,却未见这批铜胎画珐琅器的记录。与此同时,在养心殿体顺堂的点查报告中,却出现了陈设档里未曾记载的两个木箱,里面共登记铜胎画珐琅器209件。木箱里的画珐琅器件数和曾在宁寿宫大柜内的件数相差不多,名称也几乎可以一一对应。据此可推测,从光绪朝至溥仪离开紫禁城之前,原藏于宁寿宫紫檀大柜内的铜胎画珐琅器,很有可能被收纳并转移至体顺堂木箱中。因此,法国造画珐琅器目前的参考号字头不是“號”字,而是“吕”字。但实际参考号不应该是“吕四七五”,而是木箱所对应的号数[表六]。关于参考号为何有误,在找到新的证据之前,笔者暂时维持在《西》文中的初步判断,即有可能是在南迁过程中发生了误记。

[表六] 法国造画珐琅器物现参考号与实际参考号对照表

三 结论

本文在传统的文物与文献研究的基础上,结合科学检测,为确认故宫博物院所藏三件画珐琅器实乃法国制造,提供了可靠、有力的证据,并为研究当时中法在画珐琅釉料配方、制作工艺上的不同,提供了准确的参考资料。画珐琅菊花纹壶上法国相关戳记的发现,纠正了之前错误的判断,如法国造乾隆款画珐琅器物入藏清宫的时间应由乾隆四十二年(1777)改为乾隆四十九年(1784),收藏地点也应由乾清宫改为宁寿宫。台北故宫博物院收藏的“康熙金胎内填珐琅花卉碗”(故珐270)应是乾隆四十二年(1777)在法国制作,之所以署“康熙御制”款识,极有可能是乾隆帝想令后世帝王子孙们认为其传承有序的有意之举。乾隆帝在宁寿宫存放画珐琅器物与在乾清宫端凝殿中相同,都是为了纪念和展示帝国的丰功伟绩。而这些存放于宁寿宫的画珐琅器在光绪朝至溥仪离开紫禁城之前被转移至养心殿体顺堂。

针对法国制乾隆款画珐琅器物还有诸多问题尚待研究。如在法国所制器物是否都为金胎?而为何在广州本地制作的器物却多为铜胎?图样送到法国后,经历了怎样的过程才得以制作完成?诸如此类,仅仅依靠故宫博物院保存的清宫档案及旧藏文物,难以对相关问题展开全面、深入的调研。因此,与法国相关研究机构合作调查法文档案材料,以及与台北故宫博物院就其所藏文物开展协同合作研究,正逐渐成为解答问题的希望所在。

附记:本文于2021年10月28日法国国家科研中心与故宫博物院合办“清代珐琅与欧洲的交流互动:中法联合实验室国际研究合作项目(2017-2021)结项国际研讨会”上先行宣读。感谢香港中文大学文物馆许晓东教授和故宫博物院张淑娴、郭福祥研究馆员在论文宣读后给予笔者的指导和鼓励。

版权声明: 本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!