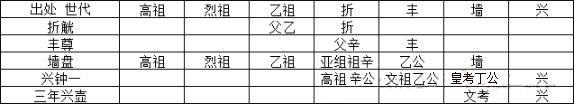

世代为史的微氏——西周历史记录者史墙盘及其家族其他重器 构成完整微氏七代序列

注 兴为广+兴 打不出来

上述微氏七代,第一、二两代的人名和庙号都已失传,第三代只留庙号为乙,第四代名旂,庙号辛,第五代名丰,庙号乙,第六代名墙,庙号丁。以天干为庙号正是商人特色之一,墙的家族正是商族的遗存后代,不过是否是帝辛的兄长微子启一支,似乎目前并没有定论。

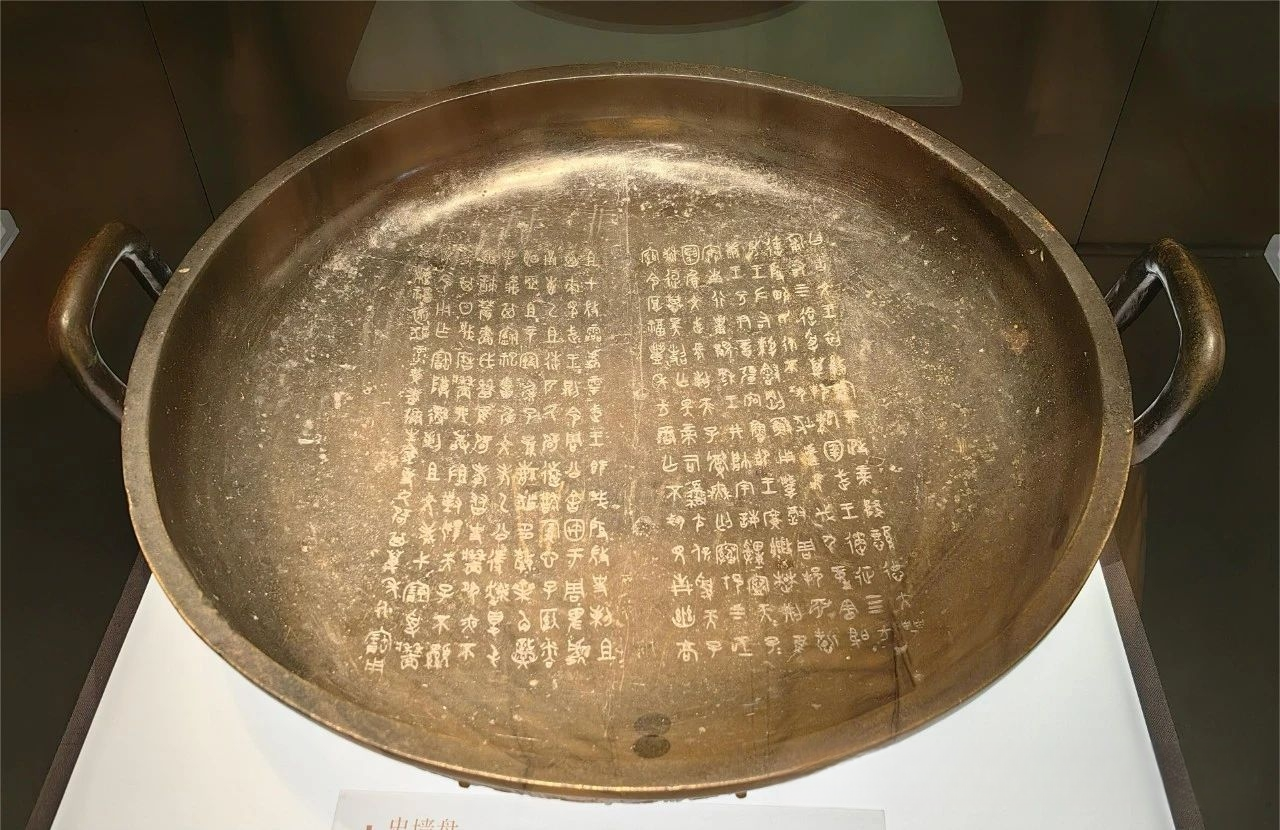

西周历史记录者——史墙盘

西周中期 恭王时期 通高16.2cm 口径47.3cm 深8.6cm

墙盘整体造型典雅,制造精良,盘腹外附双耳,腹部饰垂冠分尾凤鸟纹,凤鸟长冠卷尾,为鸟体的二至三倍,延长部分与鸟体分离,毕竟凤鸣岐山,硕大的凤鸟纹是西周早到中期颇为流行的纹饰。

同时,西周墙盘上铭文的字体为西周中期的标准字体,跟西周早期相比,其字形整齐划一,大小均衡,笔势流畅,行列分明,是真正开始去商化体现西周自己特色的书法风格的开端。更有学者认为其是先秦石鼓文书法和秦小篆的滥觞。

西周早 昭王时期 通高28.7cm 腹深12.5cm 口宽11.8cm

觥是流行于商代后期至西周早期的一种酒器。觥体呈长方形,前有流,后有鋬,分为盖与器身两部分。盖的头端呈昂起的兽形,从头顶处开始在盖脊正中延伸一条扉棱直到尾部,颈部这段的扉棱做龙形,两侧各饰一条卷尾顾首的龙。器身曲口宽流,鼓腹,每边的中线和边角都饰有透雕的扉棱式脊,组成几组饕餮纹面,显得庄重大方。纹饰通体分为三层,以兽面纹、夔纹为主纹,云雷纹为地纹。其间配以象、蛇、鸮等动物,形态逼真。觥体后部有一鋬,上部做成龙角兽首,中部为鷙鸟,下为垂卷的象鼻,两侧还有突出的象牙。圈足扉棱间饰回首龙纹。

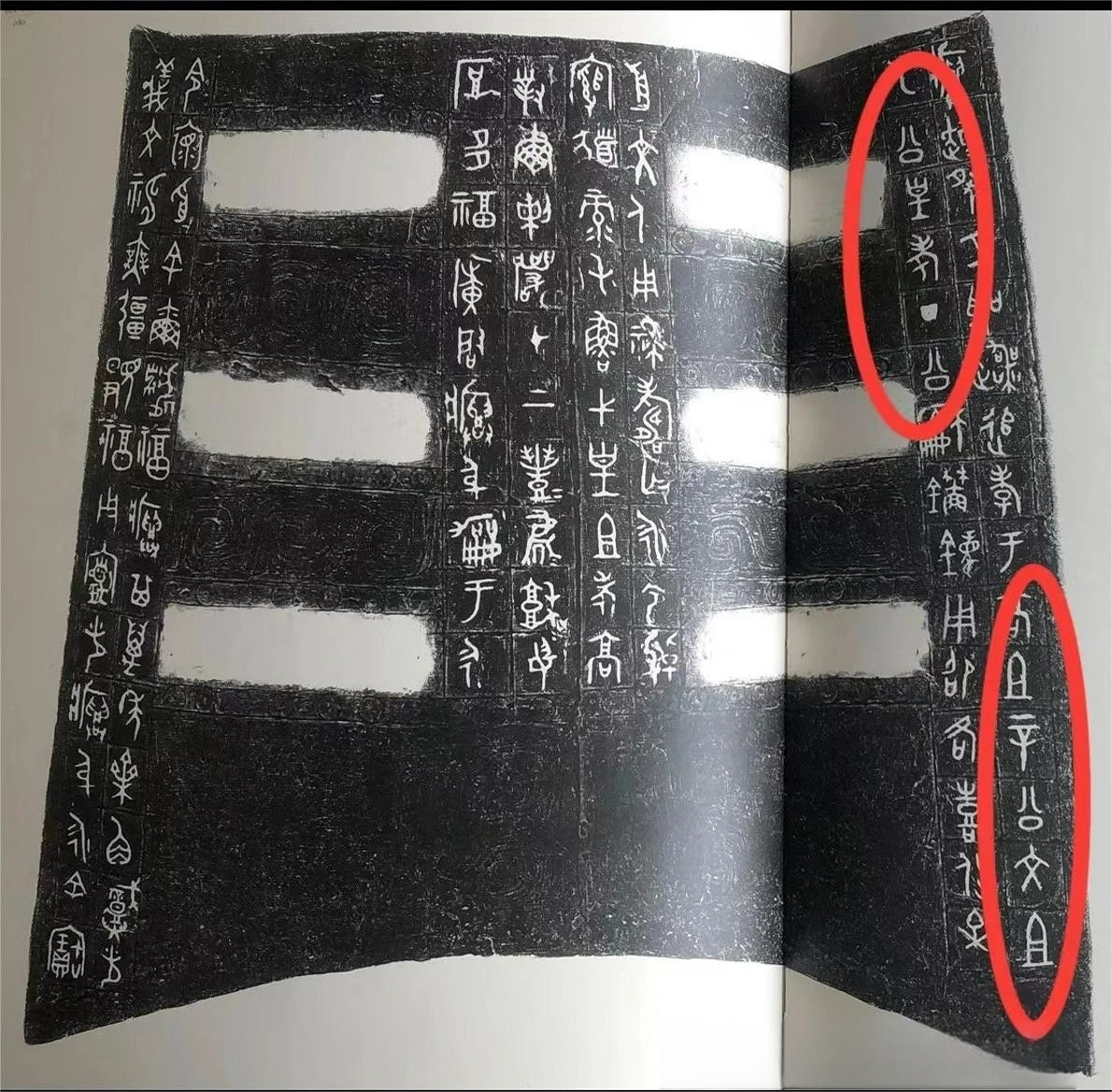

这件折觥属方形兕觥又较少见,是青铜器断代的标准器,工艺精湛,是青铜铸造的代表之作。

这是一篇记事铭文,铭文大意为:周昭王命令折代替他将土地赐于相侯。因为这件事,周昭王赏赐给折很多青铜和奴隶,折就用这些青铜器制作了这件折觥,来祭祀他的父亲乙。作册之前的文章里有说过是史官,可见世代为史啊。这件铭文跟上一个中期的墙盘相比,明显笔画粗细没那么匀称,还是处于商晚到西周中期的过渡阶段。

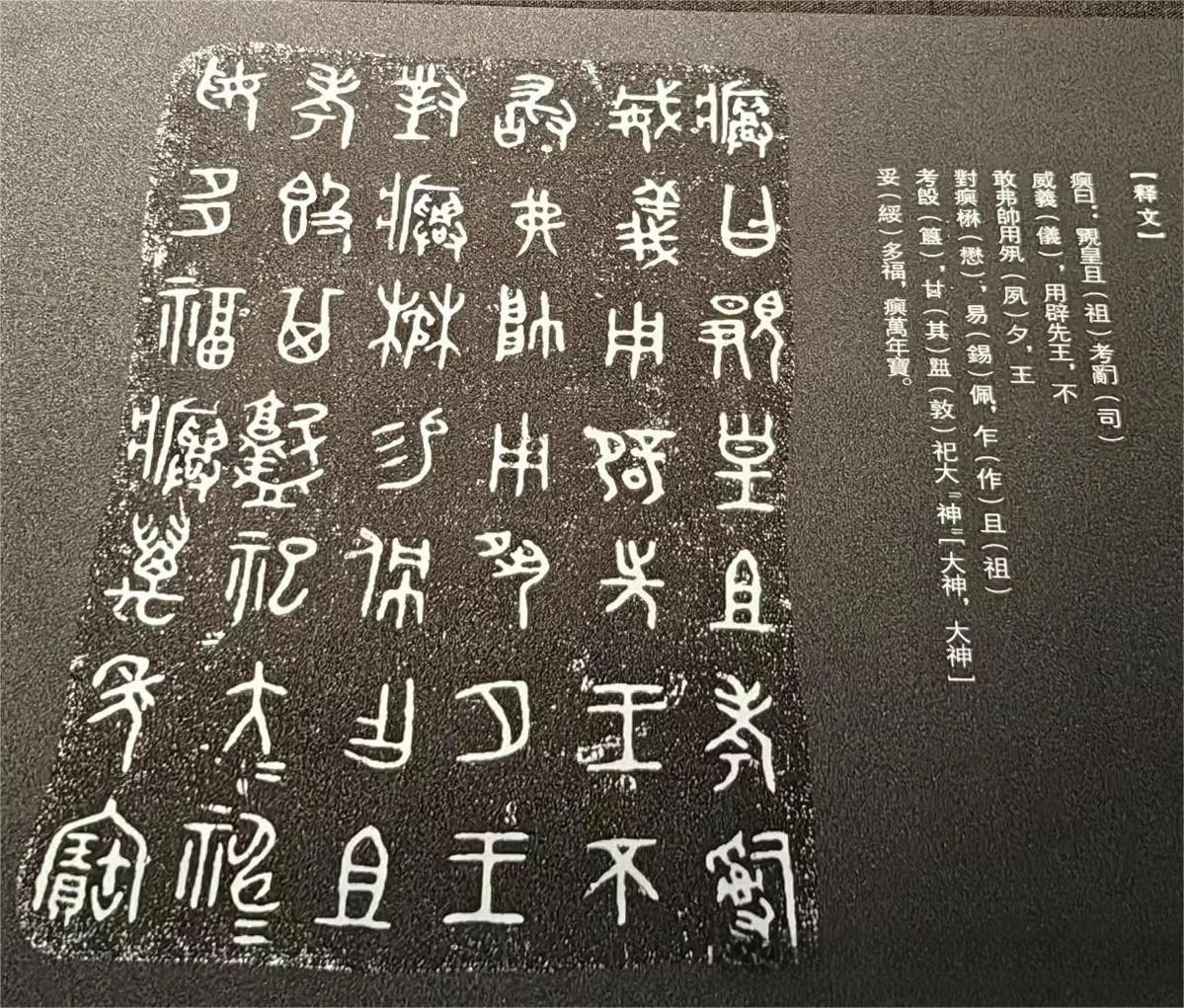

器内底铸铭文33字。铭文释文为:隹(唯)六月既生霸乙卯,王才(在)成周,令(命)登(殷)大矩,大矩易(锡)登金、贝,用乍(作)父辛宝(尊)彝,木羊册。

铭文大意为,六月乙卯,周王在成周命令丰去见大矩,大矩赏赐丰铜器和贝币,丰因此便为其父辛作了这件祭器。这已是穆王时期的了,可以看看和之前早期的金文做对比,还是明显能看出用笔结字的差异的。

铭文铸于钟钲部以及左右鼓部,共计103字,铭文大意为,我的高祖、祖父和父亲,能秉持光明磊落的心灵,演习主持周礼礼仪,忠于先王,兴不敢不以祖考为表率,像他们那样执掌光明磊落之德性。伟大的周王对兴勉励、栽培。故作大宝协和钟,以钟声之乐招请大神来至庙堂,治平安厚多福,长寿永命,万年永宝。总之就是对周王继续表忠心。西周中期偏晚段了,字体开始长体化,方格规整之,笔落粗细均匀有致。

三年兴壶

西周中期晚段 孝王时期 通高65.42cm 口径19.7cm 腹深48.42cm

器形体庞大,造型庄重,纹饰古朴,是西周中期青铜壶器的典型作品。整器束颈垂腹,下承圈足,大圆顶盖,兽耳对称。除盖顶饰团鸟纹,其腹、腰、颈用两条素带相隔,环饰曲波纹,宽疏有序,线条流畅。器盖、底圈足饰窃曲纹。

因为有壶盖保护,铭文保护完好。盖榫外侧有铭文六十字,大意为:周王三年九日丁已丑日,周王在郑国举行飨礼,赐兴羔俎、彘俎以及美酒,兴遂为皇祖文考作壶铭记,以记录天子的恩德。

兴簋

西周中期晚段 孝王时期 通高35.7cm 口径22.8cm

兴簋共出土8件,器型铭文均同。方座圈足双耳,器腹和方座直棱纹是中晚期开始流行的纹饰。

微伯兴铺

铺其实是豆的一种,不过跟豆相比,一般盘口更浅,以及柄部一般多为镂空装饰。

微伯兴匕

以上都为宝鸡青铜博物院收藏,部分摄于江南水乡博物馆的不器展。

版权声明: 本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!