南京博物院:镇馆之宝大赏,不容错过的罕世国宝!

南京博物院拥有各类藏品43万余件(套),上至旧石器时代,下迄当代,涵盖玉石、陶瓷等多个品类 。其中,有新石器时代“玉串饰”等多件国宝级文物,人面兽面组合纹玉琮等18件为镇院之宝 。

该博物院为国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地,也是中国国家AAAA级旅游景区 。开放时间为每周二至周日9:00-17:00(16:00停止入馆),周一逢国家法定节假日全天开放,除夕、大年初一闭馆 。门票免费,需提前预约 。

南京博物院的镇馆之宝中,部分珍品仅在特展时短暂露面。如明洪武釉里红岁寒三友纹梅瓶,作为现存唯一带盖且保存完整的洪武釉里红梅瓶,造型优美,岁寒三友的图案寓意高洁志向,它不定期出现在特展中,让观众得以一窥其独特魅力. 还有金蝉玉叶,贵族女子发簪中的稀世珍品,构思巧妙,将金蝉与玉叶完美结合,“知”与“枝”谐音,寓意“金枝玉叶”,也仅在特定特展时展出。 再有弘觉之宝鎏金喇嘛塔,作为明代佛教工艺绝品和出土唯一“迷你型”鎏金喇嘛塔,承载着佛教文化,同样只在不定期特展中与观众相见.。这些镇馆之宝的特展犹如昙花一现,在短暂的时间里绽放出璀璨光芒,吸引着人们争睹其风采,也让每一次的特展都成为了难忘的文化盛宴。

以下是南京博物院的18件镇馆之宝:

-

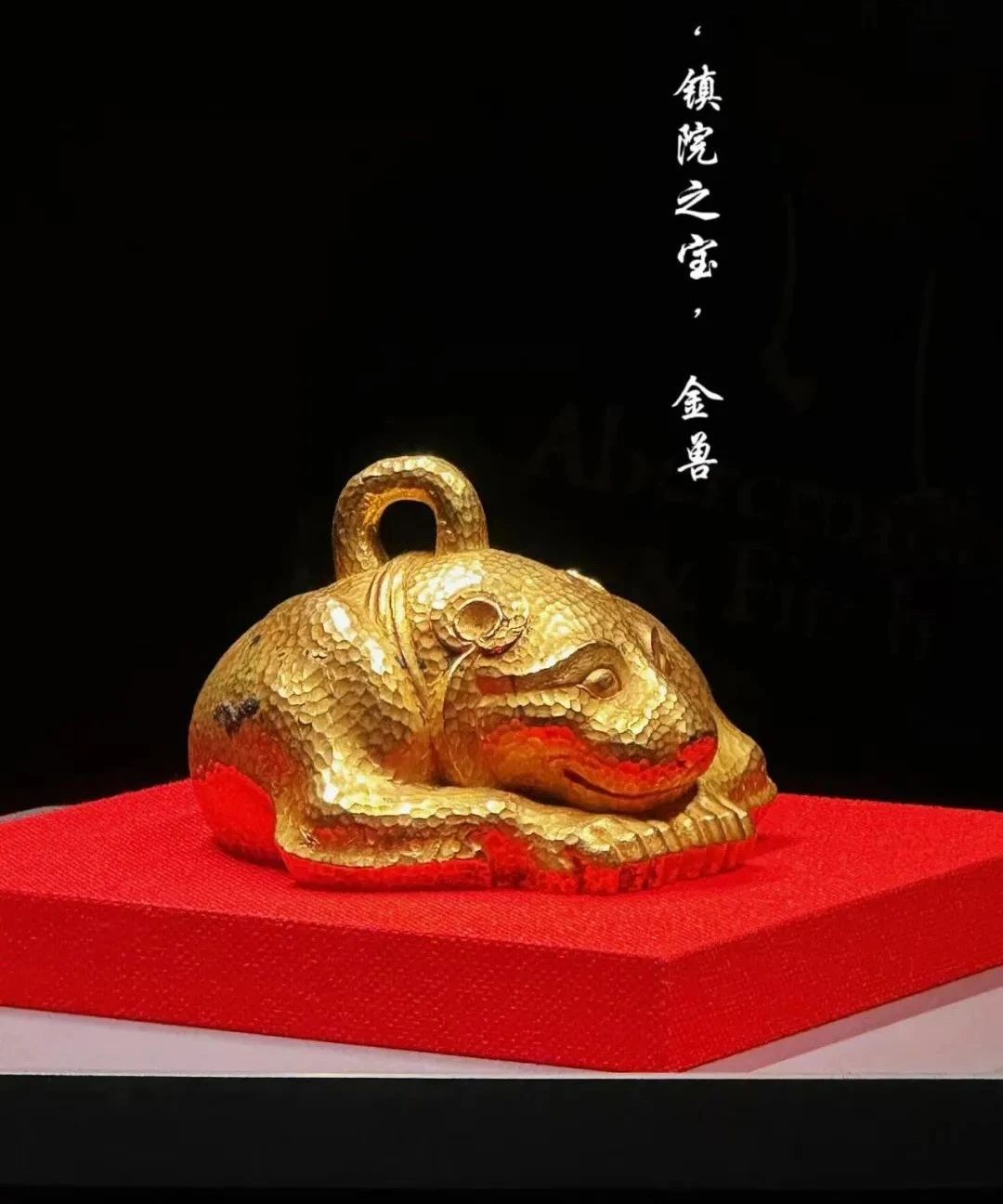

金兽:西汉时期,1982年出土于江苏盱眙。长17.5厘米、宽16厘米、高10.2厘米,含金量99%,重9100克,是商周至西汉出土黄金铸器中最重的一件,内壁刻有“黄六”二字;

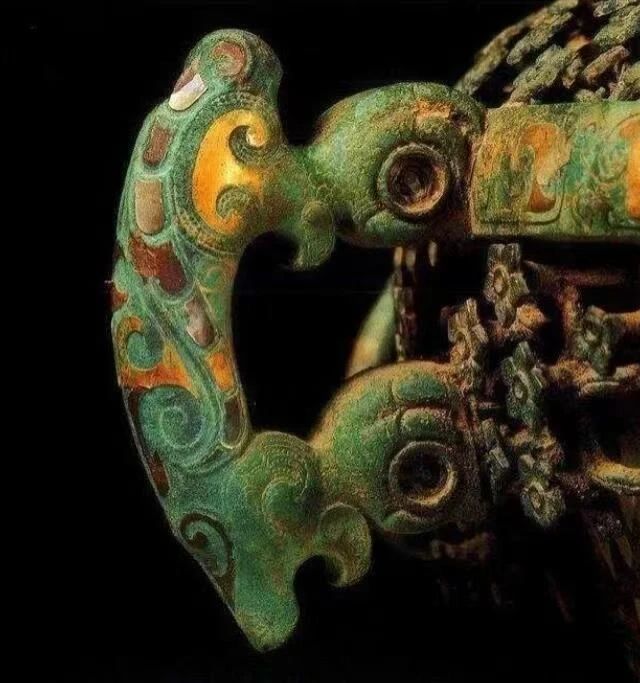

2. 错金银重络铜壶:战国时期,入选第三批禁止出国(境)展览文物目录,与美国宾夕法尼亚大学博物馆收藏的陈璋方壶铭文相同。错金银重络铜壶周身环绕 96 条长龙,金银镶嵌交错,红宝石与绿松石相映成趣,精美绝伦,其工艺高度现代亦难企及。此壶发现颇具传奇色彩,1982 年正月,马湖店村农民万以全挖水渠时偶然掘出铜壶,内盛大量金器,金饼、马蹄金、麟趾金、金版“郢爰”等黄金总重超 20 千克,壶盖竟是重达 9100 克的金兽,为全国考古最重金器。壶内的金子与金豹,所属西汉时期,与壶并非同期。何人匆忙将其藏于壶中,至今成谜。现它们皆被南京博物院珍藏,默默诉说着往昔的神秘故事。

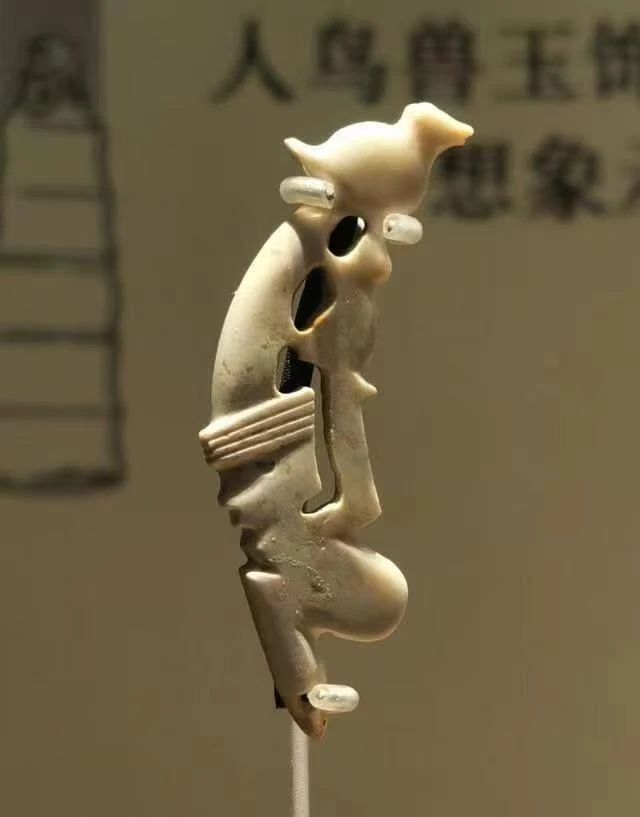

3. 透雕人鸟兽玉饰件:新石器时代良渚文化,距今约5000年,江苏昆山市赵陵山遗址77号墓葬出土,是迄今为止发现最早的人鸟兽图案透雕,为良渚文化玉器的珍品。这件玉器的用途可能与氏族首领主持祭祀行使巫术时通天致神的法器饰件有关。人、兽、鸟三主题合一,或许象征着良渚人观念中天、地、祖先三者合一,这当是良渚人天地宇宙观的直观表现,对后世中国传统文化与思想发展产生了深远的影响。

4. 人面兽面组合纹玉琮:新石器时代良渚文化中期,常州寺墩遗址4号墓葬出土,是良渚文化琢玉工艺的代表作。这件神人兽面纹琮是南京博物院收藏的良渚玉器之一,扁方柱体筒形的外形,上半节饰有神面(人面)纹饰,下半节则有兽面纹饰,据专家推测:它代表着人骑在神兽上沟通天地的寓意。这件琮的制作工艺展示了古代工匠们高超的工艺水平,反映了良渚先民的审美内涵和精神世界。

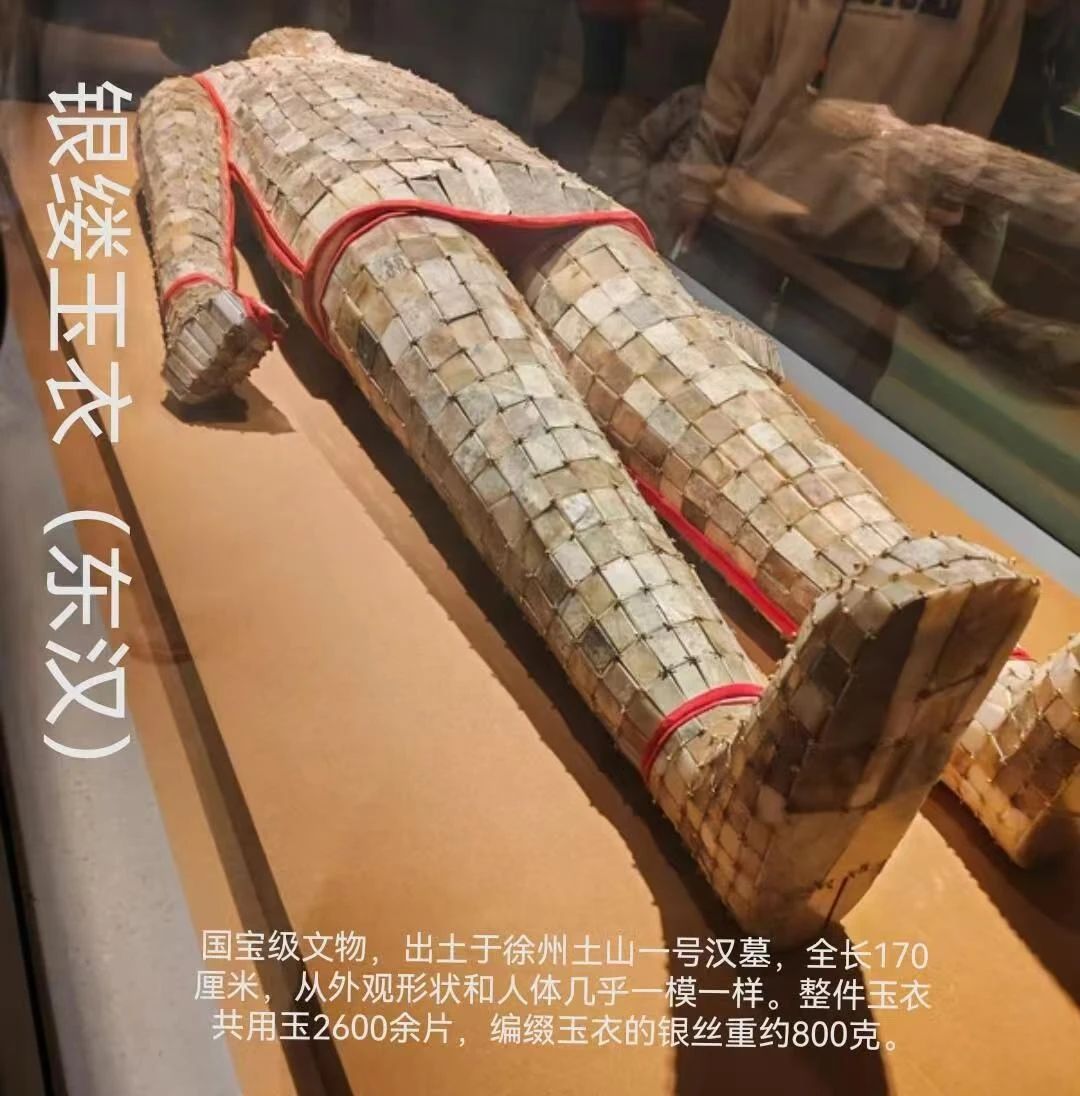

5. 银缕玉衣:东汉时期,出土于徐州,是第一件经考古发掘、科学复原且品相完好的汉代银缕玉衣;金缕玉衣,又称为“玉匣”,是汉代皇帝和高级贵族死后使用的一种殓服。它的制作非常精细,由上等和田玉片用金丝编缀而成,象征着身份的高贵和权力的至高无上。

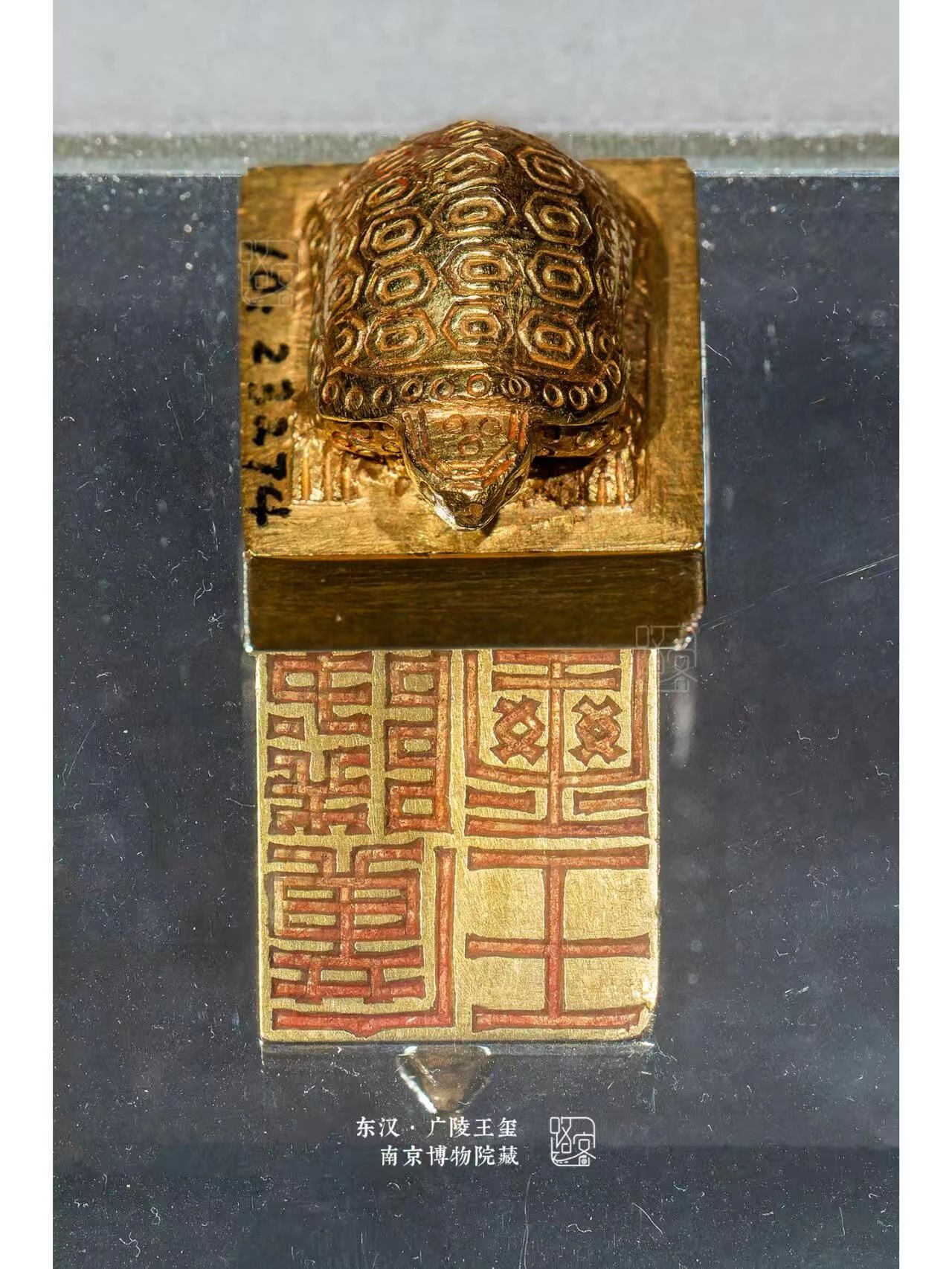

6. 广陵王玺金印:东汉光武帝刘秀第九子刘荆所用之印,1981年2月24日出土于江苏省邗江县甘泉山2号墓,纯金铸成。印面呈方形,上立龟钮,印面阴刻篆文“广陵王玺”四字,在龟背上铸有六角形图案的龟背纹,印玺纵横各2.3厘米,厚0.9厘米,通钮高2.1厘米,印重122.87克。

7. 错银铜牛灯:东汉时期,与广陵王玺金印同时出土,是最早的环保灯,由灯座、灯盏和烟管三部分组装而成,可拆卸。灯盏下的灯盘及镂空菱形纹灯罩均可转动。点燃蜡烛时,烟尘通过烟管导入牛腹中的清水被溶解。取光藏烟、改变光向、调节亮度是汉代釭灯的三大发明创造。

8. 青瓷神兽尊:西晋时期,江苏宜兴周墓墩4号墓出土,入选第三批禁止出国(境)展览文物目录;青釉神兽尊高约28厘米,出土于宜兴周氏家族墓地,其主人叫周鲂。周鲂是吴国的将领,《三国演义》第九十六回“孔明挥泪斩马谡,周鲂断发赚曹休”,便是这位了。青釉神兽尊出土时在棺床边,被认为是周鲂之子用于守护过世的父亲而置于墓内的镇墓祛邪的器物。

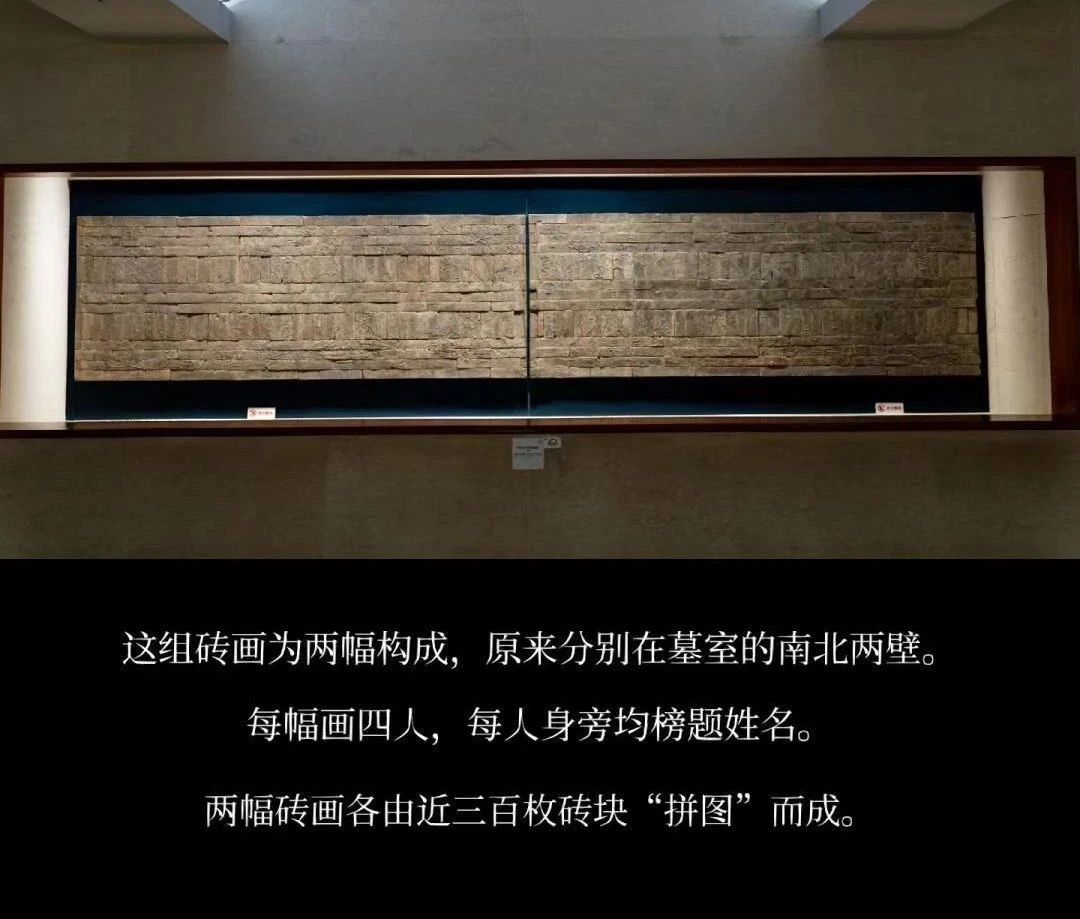

9. 竹林七贤与荣启期砖画:1960年出土于南京西善桥钢铁厂附近古墓,是目前我国发现最早的魏晋时期人物画实物,且品相最为完整,入选首批禁止出国(境)展览文物目录; 嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸是魏晋时期的七位名士,由于热衷清谈且个性洒脱而受到文人的喜爱和推崇,被合称为“竹林七贤”,成了魏晋风度的代表人物。

10. 釉里红岁寒三友纹梅瓶:明洪武时期,现存唯一一件完整的明洪武官窑釉里红带盖梅瓶。造型优美,纹饰精致,胎质坚硬,釉质滋润、松、竹、梅“岁寒三友”纹饰象征高洁,是现存唯一一件完整的明洪武官窑釉里红带盖梅瓶。这件梅瓶出土于明初驸马都尉宋琥和夫人安成公主的墓中,是明洪武以红为贵礼制的印证。

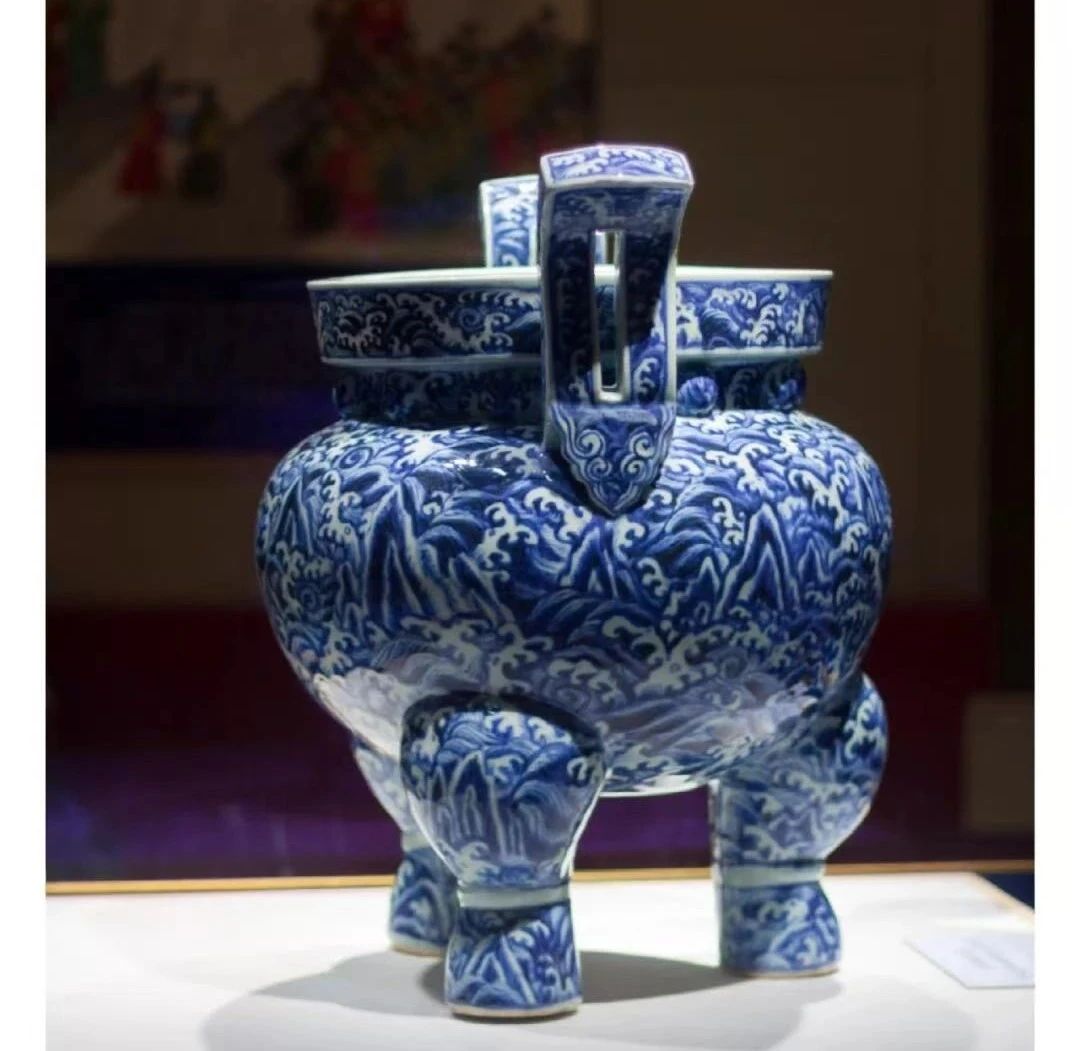

11. 青花寿山福海纹香炉:明永乐时期,是明代宣德御窑瓷器的巅峰之作;其造型仿青铜鼎。它与一般白地蓝花的青花器不同,是蓝地白花,即以青花为地,白釉表现海浪。浓重的青花发色、青料略有蕴散的缺陷美、仿青铜鼎的造型与满器似要外溢的海浪相融于一体,使青花炉具有独特的艺术魅力。青花寿山福海纹瓷炉成品如今仅存两件。而完整存世的,仅此一件。

12. 坤舆万国全图:明万历时期,是我国最早的世界地图;《坤舆万国全图》,中文版世界地图,明万历三十年(1602)意大利传教士利玛窦绘制,刻本己失传,现仅存万历三十六年 (1608)宫廷彩色摹绘本。

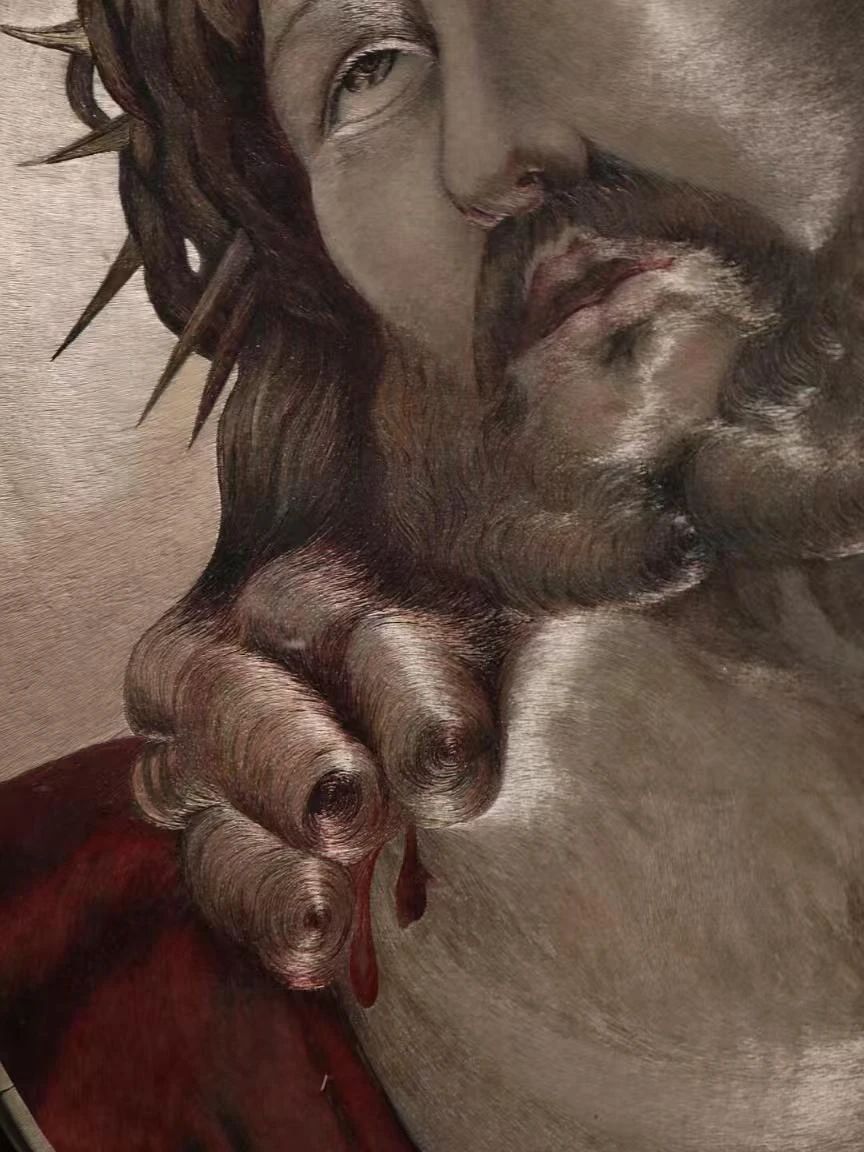

13. 耶稣像:近代刺绣大师沈寿“仿真绣”的代表作;1913~1914年间,她以意大利文艺复兴时期画家琪特的《耶稣像》油画为蓝本,运用虚实针、旋针等技法和100多种丝线,绣出画作的肌理、明暗和光泽感,惟妙惟肖、栩栩如生。1915年,《耶稣像》获评美国旧金山巴拿马太平洋万国博览会一等奖。

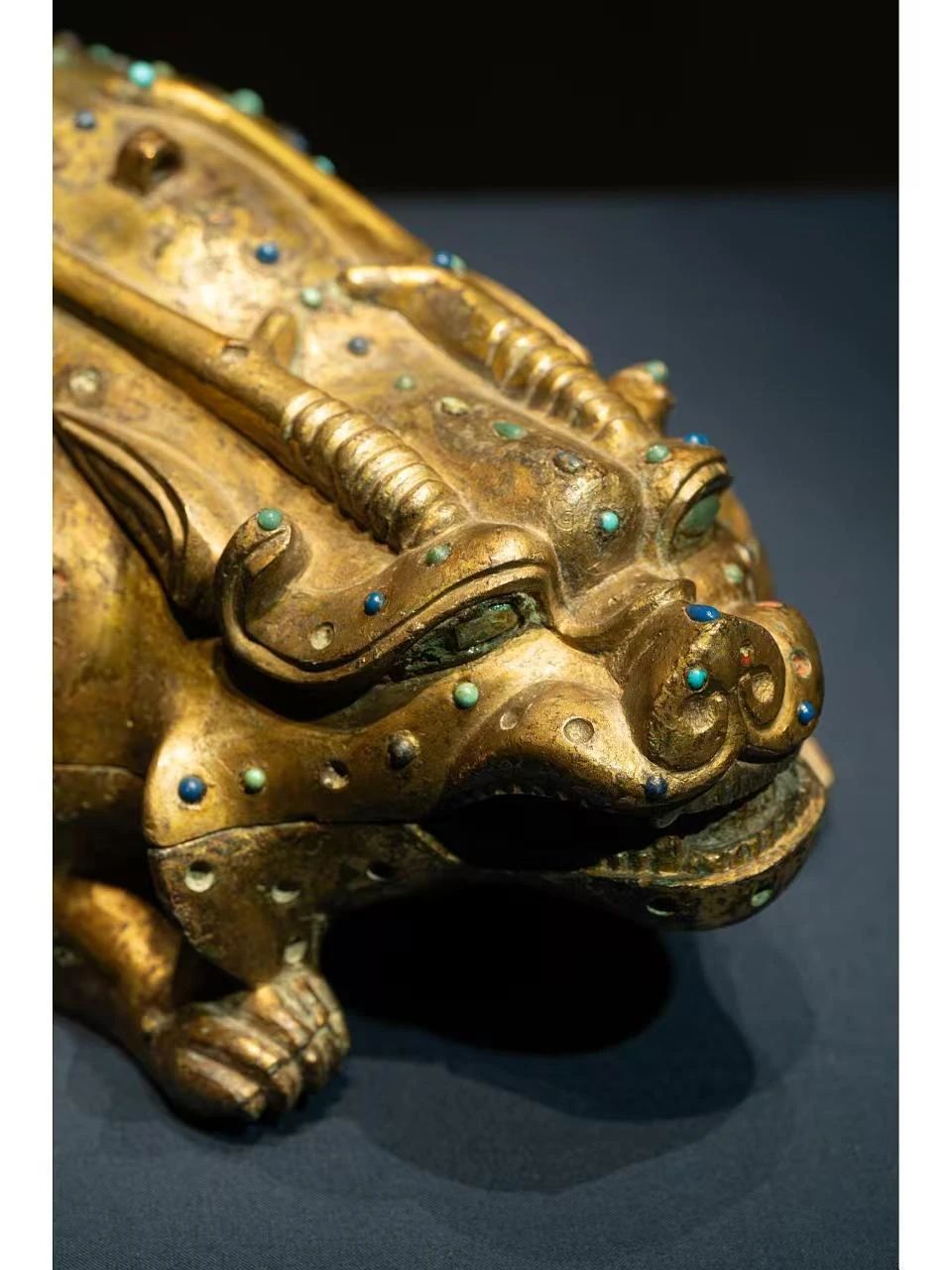

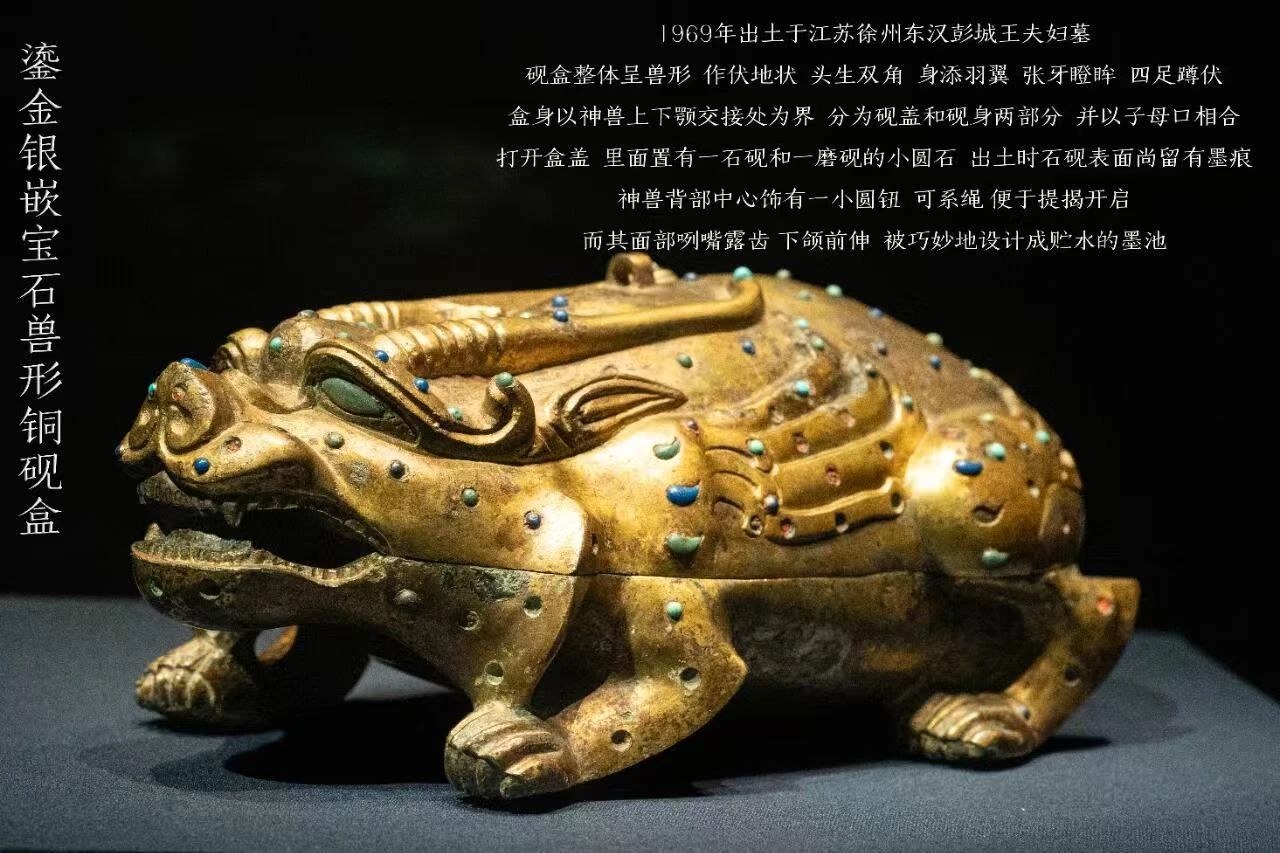

14. 鎏金镶嵌兽形铜盒砚:东汉时期,代表了汉代制砚工艺的最高成就;铜盒砚的整体形状貌似蟾蜍,头生双角,身添羽翼,张牙瞪眸,四足蹲伏,是当时的吉祥神兽。秦汉以来,古人对蟾蜍颇为敬畏,认为是镇凶邪、助长生的吉祥物。《太平御览》引《关中记》就记载说:“蟾蜍头生角,得为食之,寿千岁,又能食山精。”

15. 金蝉玉叶:明代,苏州吴中区五峰山博士坞吴焦14号墓出土,是目前国内出土的唯一一件金蝉玉叶,含金量95%,蝉翼厚度仅0.2毫米;1954年,在明弘治年进士张安晚家族墓地14号墓中,在墓主人的头部发现该件金蝉玉叶,古代常用“金枝玉叶”形容美好的女性,而蝉也叫“知了”,“知”与“枝”同音,所以后人猜测金蝉玉叶有“金枝玉叶”的美好寓意,推测此物应为贵族女子的发簪。

16. 金观音菩萨立像:清乾隆督造,各族工匠合力制作,由纯度很高的黄金制成,通高88厘米,且佛身与莲座皆装饰华丽,嵌珍珠宝石,雍容华贵,尽显皇家气派,应是清王朝全盛时期由宫廷的能工巧匠制作而成,代表了清代宫廷造像工艺最高水平。

17. 鎏金喇嘛塔:明代,国内唯一出土的一件迷你型鎏金喇嘛塔;出土于南京牛首山弘觉寺塔内。此塔小巧精致,通高仅 35 厘米。塔身由金、银、铜等多种金属制成,通体鎏金,光彩夺目。喇嘛塔造型独特,基座呈方形,塔身呈覆钵式,塔刹高耸。其工艺精湛,各部分比例协调,装饰细节细腻,如塔身刻有精美的佛教图案与经文,展现了明代高超的金属工艺与佛教艺术融合的魅力,对于研究明代佛教文化、宗教艺术以及当时的工艺水准都有着极为重要的意义。

18. 徐渭《杂花图卷》:是中国古代写意花鸟画集大成者的精绝之作;这幅作品诞生于明代万历年间,尺幅为纵 30 厘米、横 1053.5 厘米,乃是徐渭以大草(狂草)入画而成就的大写意经典之作。在长达十余米的画卷之上,徐渭运用焦墨、泼墨、积墨等多样技法,肆意挥洒,绘出牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、扁豆、紫薇、紫藤、芭蕉、梅、兰、竹等总计 13 种花卉蔬果。其用笔洒脱豪放、率性而为,用墨则气势磅礴、畅快尽兴,仿若一气呵成却又波澜起伏,恰似以画笔奏响一部如交响乐般波澜壮阔的宏大乐章,尽显画家超凡绝伦的艺术天赋与炽热狂放的内心情感。历经四个世纪的岁月洗礼,直至今日,画中墨迹似仍饱含湿润之感,仿佛时光未曾流转。也难怪谢稚柳先生观后,盛赞其为“天下第一徐青藤”。

另外特别介绍近期“顶流”国宝文物:

名称:清乾隆芙蓉石蟠螭耳盖炉

年代:清•乾隆

尺寸:通高17厘米,口径14.9厘米

简介:芙蓉石蟠螭耳盖炉出自乾隆盛世,以粉润色泽和细腻纹理彰显皇家风范。其盖炉高17厘米,口径14.9厘米,炉身雕工精湛,蟠螭耳环、铺首衔环及盖顶小蟠螭栩栩如生,让人感受古代工艺之美与文化魅力。

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,文责作者自负,如涉及侵权请联系我们删除!